Sustainable Development Goals: i nuovi obiettivi contro la povertà

L'identificazione e l’adozione della prima generazione di ‘obiettivi di sviluppo’, nel 2000, su cui concentrare lo sforzo comune dei governi di tutte le nazioni e rispetto ai quali misurare i progressi, ha introdotto una prospettiva radicalmente nuova all’interno del dibattito sullo sviluppo internazionale. Nei precedenti decenni, a fronteggiarsi erano state le diverse strategie di sviluppo e i loro sostenitori. Dapprima con i modelli di stampo liberale-capitalista e quelli di origine statalista-socialista che, pur nella loro grande varietà, si contrapponevano ideologicamente nell’ambito della Guerra fredda. Poi, a partire dai primi anni Ottanta, con le prescrizioni neo-liberiste e universalistiche promosse da istituzioni come Banca mondiale e Fondo monetario internazionale e appoggiate dai maggiori governi occidentali. In entrambi i casi, il ‘come’ perseguire lo sviluppo aveva una posizione centrale, assumendo di fatto che la scelta della strada da percorrere fosse determinante per il raggiungimento dei risultati. Proprio da questo punto di vista il 2000 ha rappresentato un momento di svolta. Non tanto perché sono state messe da parte le idee circa i metodi più efficaci per far progredire un paese – idee che continuano ad esercitare un’influenza importante – ma perché nel nuovo approccio viene attribuita un’enfasi senza precedenti al conseguimento di traguardi espliciti e in buona parte misurabili – gli ‘obiettivi’ – collocando di fatto al centro il ‘cosa’ anziché il ‘come’. Con il 2015 si è chiuso l’orizzonte temporale entro il quale ci si proponeva il raggiungimento di tali traguardi, il che ha imposto, da un lato, di valutare i progressi effettivamente compiuti e, dall’altro, di formulare una nuova agenda e nuovi obiettivi per l’epoca che ha inizio.

I Millennium Development Goals e i risultati conseguiti

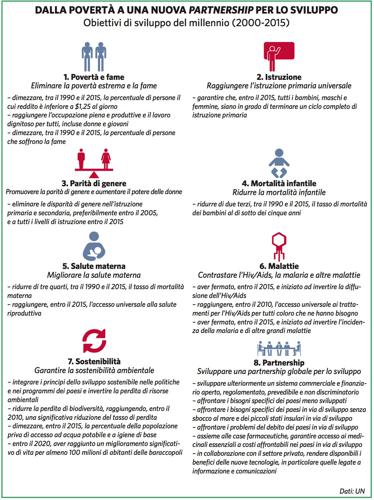

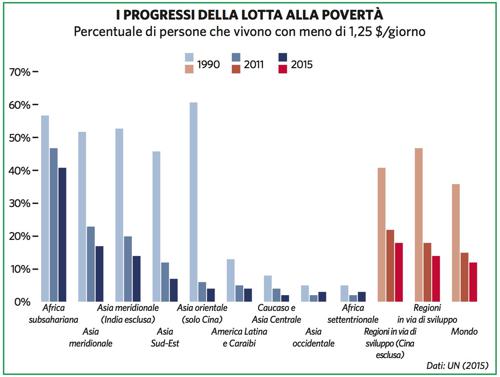

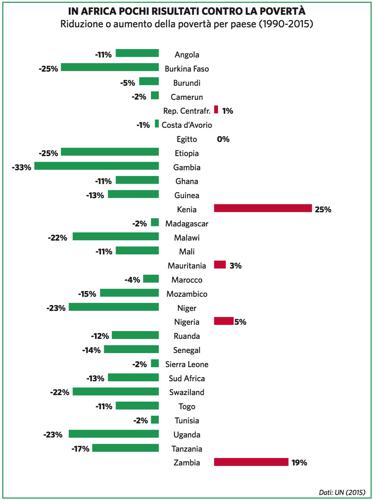

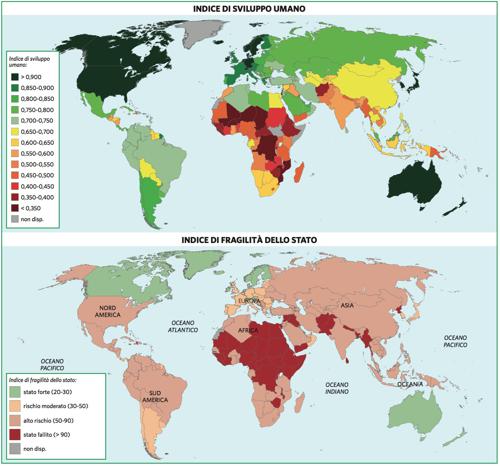

Gli enunciati nel 2000 avevano l’intento di realizzare un sogno che accompagna forse da sempre l’umanità, quello di «eliminare la povertà estrema e la fame» (obiettivo 1). Per la misurazione dei progressi su questo fronte venne scelto come indicatore, ovvero come obiettivo empirico, il dimezzamento tra il 1990 e il 2015 della percentuale di popolazione che vive con un reddito inferiore a 1,25 dollari al giorno, identificata dalla Banca mondiale come la soglia, appunto, della (nel 2015 questa soglia è stata elevata a 1,90 dollari). A livello globale, il risultato a cui si puntava è stato conseguito in maniera molto netta, con un abbattimento del tasso di povertà estrema dal 36% del 1990 al 12% (stimato) per il 2015, pari a un calo di circa due terzi. Anche in termini assoluti la povertà è stata drasticamente ridotta. Dai 1926 milioni di poveri del 1990 si è passati agli 836 milioni del 2015, nonostante il forte aumento della popolazione, passata nello stesso arco di tempo da 5,4 miliardi a 7,3 miliardi di persone. Il ruolo trainante in questa dinamica è stato svolto dalla Cina, il cui rapido sviluppo economico ha permesso di sollevare al di sopra della soglia di povertà centinaia di milioni di individui. La povertà assoluta tra i cinesi è scesa infatti dal 61% del 1990 al 4% del 2015. A livello di aggregati, l’unica regione ancora piuttosto lontana dall’obiettivo è l’. Gli anni Novanta hanno rappresentato per quest’area un decennio di scarso progresso, e solo nel 2002 si è scesi sotto il tasso di povertà che si era registrato nel 1990. L’accelerazione che si è avuta in seguito ha segnato un chiaro cambio di passo, ma la discesa della povertà estrema, che nel 1990 riguardava 57 africani su cento, ha raggiunto nel 2015 solo il 41% rispetto a un target del 28,5%. Anche per quanto riguarda il connesso traguardo, sempre all’interno dell’obiettivo 1, di dimezzare la quota di persone che soffrono la fame, il risultato è stato raggiunto da un punto di vista sostanziale se non da quello formale: il calo della percentuale di persone malnutrite è stato infatti netto, da 23,3% a 12,9% della popolazione mondiale. A restare indietro in questo caso sono stati non solo l’Africa subsahariana, ma anche l’Asia meridionale, i Caraibi e l’Oceania.

L’obiettivo 2 era quello di raggiungere l’istruzione primaria universale, un traguardo verso cui ci si è mossi a passo veloce soprattutto dal 2000 in poi. Nei paesi in via di sviluppo, il tasso di scolarizzazione primaria è cresciuto dall’80% al 91% tra il 1990 e il 2015, mentre l’alfabetizzazione tra i giovani di 15-24 anni è passata, a livello globale, dall’83% al 91%. Proprio sul piano dell’istruzione, l’Africa subsahariana ha effettuato un balzo in avanti più netto rispetto a ogni altra regione del pianeta, portando dal 52% all’80% il tasso di scolarizzazione primaria. Ma in ognuna delle aree in via di sviluppo si trovano ancora milioni di bambini che non frequentano o non completano il ciclo della scuola primaria. Questi bambini non solo tendono naturalmente ad appartenere alle famiglie più povere, ma sono essi stessi destinati a incontrare le maggiori difficoltà nell’uscire dalla povertà. Anche il divario tra maschi e femmine si è ridotto in termini di scolarizzazione primaria e alfabetizzazione. Esso persiste però in maniera più evidente a livelli più elevati di istruzione. Eliminare queste differenze era parte dell’obiettivo 3, rivolto appunto alla promozione della parità di genere. Ancora più contenuti, rispetto al fronte dell’istruzione, sono stati i miglioramenti delle condizioni lavorative delle donne e l’espansione della loro rappresentanza politica.

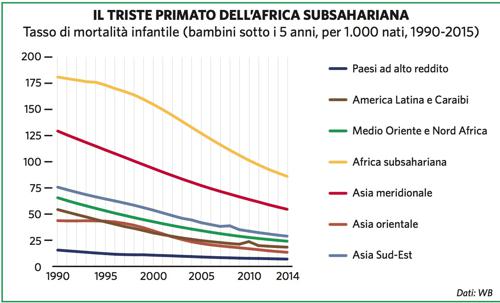

L’obiettivo 4 era quello di ridurre drasticamente (due terzi) la , ovvero il numero di decessi tra i bambini con età inferiore ai cinque anni (calcolato su 1.000 nati vivi). Benché il traguardo prefigurato non sia stato raggiunto e a livello mondiale ancora circa il 4,3% dei bambini non raggiunga il quinto anno di età, il quadro è notevolmente migliorato. Ogni singola regione del globo, nonché il mondo nel suo complesso, ha ridotto di almeno il 52% e in alcuni casi fino al 78% il valore di partenza del 1990, con la sola eccezione dell’Oceania. Uno strumento semplice come la vaccinazione contro il morbillo ha svolto in questo un ruolo decisivo. Ad accompagnare la lotta contro il decesso prematuro durante l’infanzia vi era l’intento di contrastare anche la morte materna da parto (obiettivo 5), principalmente attraverso il ricorso più diffuso all’assistenza medica e ostetrica di base al momento del parto e nel periodo antecedente. Anche su questo fronte, l’auspicata riduzione dei tre quarti nella frequenza del fenomeno non è stata ottenuta, ma i progressi sono stati comuni a tutte le aree geografiche, con le punte maggiori nell’Asia meridionale e orientale.

Al sesto posto tra gli obiettivi del Millennio venne collocata la lotta all’hiv-aids, alla malaria e ad altre malattie. Per l’hiv-aids, si puntava a fermarne la diffusione e ad invertire la tendenza. In effetti le nuove infezioni sono drasticamente calate, sul piano mondiale, dai 3,5 milioni di casi all’anno del 2000 ai circa 2,1 milioni nel 2013 – contagi che restano fortemente concentrati nell’area subsahariana, e in particolare in Nigeria, Sudafrica e Uganda – ed è al contempo cresciuto di quasi venti volte il numero di persone infette che ricevono trattamenti antiretrovirali. Nel 2013, tuttavia, ancora circa 35 milioni di persone vivevano con il virus. Un solido sostegno finanziario ha permesso successi analoghi nelle campagne contro la malaria, soprattutto attraverso la diffusione delle reti antizanzare trattate, e nel solo periodo 2000-2015 ha contribuito ad evitare circa 6,2 milioni di morti dovuti a questa malattia, principalmente bambini africani sotto i cinque anni.

Gli obiettivi 7 (assicurare la sostenibilità ambientale) e 8 (sviluppare una partnership globale per lo sviluppo) si distinguevano, rispetto agli altri, per il fatto di essere meno strettamente legati alle aree emergenti o in via di sviluppo. Il primo rappresentava l’auspicio che i principi dello sviluppo sostenibile divenissero parte delle politiche di ogni paese, in modo da poter invertire la tendenza alla graduale perdita di risorse naturali. I progressi sono stati ambivalenti. Da un lato, le sostanze che danneggiano l’ozono sono state essenzialmente eliminate ed è aumentata la percentuale di persone con accesso a una fonte di acqua potabile sicura e ad abitazioni migliori. Al tempo stesso, tuttavia, le emissioni di biossido di carbonio (note come ‘gas serra’, che contribuiscono al riscaldamento e cambiamento climatico globale) hanno continuato ad aumentare in maniera significativa, mentre il rallentamento della deforestazione a livello globale è stato troppo limitato e la fauna marina è sempre più in pericolo per il crescente sovrasfruttamento.

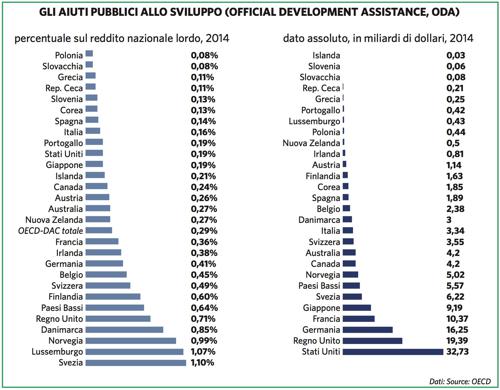

Sul fronte dell’impegno preso dai paesi avanzati per sostenere lo sviluppo di quelli più arretrati, l’inizio del millennio ha portato con sé un’inversione di tendenza almeno sul piano degli aiuti allo sviluppo, aumentati del 66% tra 2000 e 2014. La cosiddetta , tuttavia, mostra grandi differenze di generosità tra i singoli paesi donatori appartenenti all’Oecd. Non più di cinque di essi (Svezia, Lussemburgo, Norvegia, Danimarca,Paesi Bassi e Regno Unito) raggiungono la soglia dello 0,7% da devolvere in aiuti raccomandata dalle Nazioni Unite. Il complessivo ammontare di $135,2 miliardi raggiunto dai donatori Oecd nel 2013 potrebbe peraltro aver rappresentato un picco: il lieve calo registrato nell’anno successivo sembra presagire la fine di una fase di crescita e l’inizio di una stabilizzazione. Di queste risorse, una quota crescente è andata ai paesi più poveri. La nuova partnership doveva includere anche progressi nell’apertura dei mercati avanzati alle importazioni provenienti dai paesi poveri, nella riduzione del peso del debito di questi ultimi, e nella promozione delle nuove tecnologie. Su tutti questi fronti si sono fatti passi avanti importanti, anche se non mancano timori rispetto a processi attualmente in corso, come quello di una nuova fase di crescita dell’indebitamento dei paesi in via di sviluppo.

I nuovi obiettivi globali: i Sustainable Development Goals (Sdg)

Il progetto di rilanciare un’agenda internazionale comune per il dopo-2015 ebbe origine dal summit sullo sviluppo sostenibile tenutosi nel 2012 a Rio de Janeiro, in Brasile, e denominato Rio+20. In quell’occasione si decise di creare una commissione, chiamata ‘gruppo di lavoro aperto’ e composta di trenta seggi condivisi dai rappresentanti di settanta paesi, il cui rapporto finale sarebbe stato presentato nel 2014 ai governi di tutti gli stati membri dell’Un. La definizione dell’agenda per lo sviluppo post-2015, tuttavia, e in particolare l’identificazione di una nuova generazione di obiettivi, ha messo in moto un processo consultivo e negoziale ancora più ampio. La formulazione dell’Agenda 2030 ha visto infatti la partecipazione di tutti i 193 membri delle Nazioni Unite, oltre a quella del pubblico più ampio, ad esempio attraverso oltre 7 milioni di risposte raccolte da un’apposita indagine globale condotta dall’Un (My World 2015) e attraverso il contributo di coalizioni di organizzazioni della società civile come quella denominata Beyond 2015. L’intento principale era quello di arrivare a una visione condivisa dal Nord e dal Sud del mondo, e soprattutto percepita come tale, anziché imposta dal primo sul secondo. L’intero processo è culminato con l’adozione, nel settembre 2015, di un piano d’azione globale (Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development) da parte del summit Un dei capi di stato e di governo e di una risoluzione dell’Assemblea generale delle stesse Nazioni Unite.

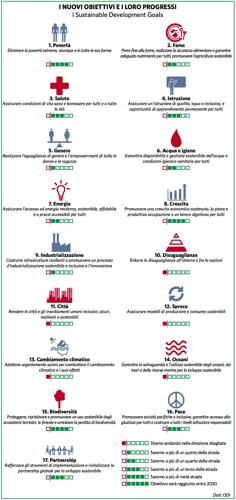

La nuova agenda si propone di essere «un piano d’azione per le persone, il pianeta, la prosperità», e per «il rafforzamento della pace universale in un contesto di maggiore libertà». Cinque ‘P’ sintetizzano quindi i temi portanti su cui si lavorerà: people, planet, prosperity, peace e partnership. La sfida centrale, enunciata fin dall’apertura del documento, ribadisce la volontà di eliminare definitivamente l’indigenza. Se i progressi degli anni recenti sono stati importanti e la direzione quella giusta, restano infatti al mondo oltre 800 milioni di persone che vivono in povertà assoluta. «Liberare la razza umana dalla tirannia della povertà» è dunque lo scopo primario di (Sustainable Development Goals, Sdg) articolati in 169 traguardi o sotto-obiettivi (targets). Gli Sdg sono delineati in diretta continuità con gli obiettivi di sviluppo del millennio, ma anche in un’ottica esplicitamente più ampia, «integrata e indivisibile» delle sfide da affrontare nei quindici anni che hanno inizio con il 2016. Se i primi obiettivi erano pensati per i paesi in via di sviluppo, i nuovi obiettivi sono invece di carattere universale.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile si aprono dunque con l’intento di «eliminare la in tutte le sue forme» (obiettivo 1), ma si allargano poi a riprendere i temi più classici dello sviluppo (istruzione e sanità) ed altri più eterogenei e innovativi («energia per tutti» recita l’obiettivo 7, «modelli di produzione e consumo sostenibili» l’obiettivo 12, mentre il numero 14 fa riferimento alla sostenibilità nell’impiego delle risorse di mari e oceani). La lista dei sotto-obiettivi è ancora più variegata, e arriva a includere il proposito di rafforzare la prevenzione e il trattamento dell’abuso di droghe e alcol (obiettivo 3.5), quella di dimezzare il numero dei morti da incidenti stradali (obiettivo 3.6) e aspira perfino a «un accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne e bambini, anziani e disabili» (11.7).

Le critiche mosse ai nuovi obiettivi sono state di vario genere, ma gli scettici si sono concentrati anzitutto sulla numerosità e l’ampiezza dei traguardi indicati: dagli 8 obiettivi del millennio, con 21 traguardi annessi, si è passati a 17 obiettivi collegati a ben 169 traguardi. Lo sviluppo delle nazioni passa attraverso processi compositi, con trasformazioni che coinvolgono le più diverse sfere d’azione, non solo quella economica ma anche quella sociale, politica, culturale e demografica. Non deve quindi sorprendere l’aspirazione a dar conto di questa complessità e ricchezza all’interno dei piani volti ad accelerare e governare meglio i cambiamenti. Se in linea di principio l’idea di intervenire su una vasta quantità di fronti è condivisibile, tuttavia, sul piano pratico tutto ciò corre il forte rischio di essere controproducente. Il timore è quello che si finisca per distrarre e dissipare il vantaggio di cui hanno potuto godere gli Obiettivi del millennio, ovvero la focalizzazione dell’attenzione su un numero limitato di priorità, se non addirittura di condannare l’intera impresa al fallimento. Tanto più se si ammette fin da principio che non tutti i paesi sono nella posizione di poterli raggiungere. Il contenuto degli obiettivi, peraltro, è apparso ad alcuni osservatori non sempre o non del tutto chiaro, e comunque difficile da sintetizzare e ‘comunicare’ per qualsiasi leader politico. Se oltre un terzo dei bambini in età scolare ancora non raggiunge conoscenze di base in matematica e capacità di lettura, si chiede un noto economista e attivista, che senso hanno ambizioni e formulazioni complesse, oltre che un po’ confuse, come «assicurare che i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere uno sviluppo sostenibile, incluso, tra le altre cose, attraverso l’educazione allo sviluppo sostenibile e a stili di vita sostenibili, diritti umani, parità di genere, promozione di una cultura della pace e della non violenza, cittadinanza globale e comprensione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile» (4.7)? La scelta di puntare su un numero così elevato e diversificato di obiettivi e sotto-obiettivi, dunque, sarà al tempo stesso l’ambizione più grande della nuova agenda di sviluppo e la sfida maggiore alla sua concreta realizzazione.

Sdg 17: il ruolo dei donatori e degli aiuti allo sviluppo

di Riccardo Moro

È il 15 dicembre 1960 quando per la prima volta l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite quantifica l’impegno finanziario richiesto per lo sviluppo e la lotta alla povertà. Il totale dei flussi finanziari pubblici e privati, recita la Risoluzione 1522, deve «raggiungere il più presto possibile l’1% del pil dei paesi economicamente avanzati». La Risoluzione viene approvata contemporaneamente all’avvio del processo di costituzione dell’Oecd, che preciserà che di quell’1% i governi nazionali si impegneranno per lo 0,7%.

La Risoluzione segna l’avvio di una stagione di speranze. I paesi vengono divisi tra ‘sviluppati’ e ‘sottosviluppati’ o, come appariva politicamente più cortese, ‘in via di sviluppo’, e l’ostacolo principale allo sviluppo è considerato l’insufficiente risparmio interno che i paesi, proprio a causa della loro povertà, non riescono ad accumulare. Da qui l’impegno dello 0,7% e la divisione dei paesi tra donatori e beneficiari.

Negli anni Ottanta, con lo scoppio della grave crisi del debito internazionale, si diffondono i discussi piani di aggiustamento strutturale, ampi e poco efficaci programmi di severa liberalizzazione economica richiesti per poter accedere al riscadenzamento del debito, che i paesi in via di sviluppo devono implementare sotto la guida delle due principali istituzioni finanziarie internazionali (Ifi), la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Il ruolo dei paesi sviluppati non è più solo quello di donatori, ma si trasforma esercitando, sia pure attraverso le Ifi, una più forte influenza nella definizione delle scelte macroeconomiche – e spesso politiche – dei paesi indebitati.

È con il 2000 che il quadro cambia, grazie alla diffusione del concetto di sviluppo umano, promosso a partire dal 1990 dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, e alla pressione delle campagne internazionali per la cancellazione del debito. Le nuove iniziative di cancellazione chiudono la stagione degli aggiustamenti strutturali e nel settembre 2000 vengono lanciati gli Obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium Development Goals, Mdg). Gli otto Mdg sono caratterizzati da una concezione multidimensionale dello sviluppo e promuovono un ruolo protagonista dei paesi in via di sviluppo. I governi non sono più solo beneficiari ed esecutori, ma diventano autori delle politiche necessarie per raggiungere gli Mdg, che devono prevedere trasparenza e partecipazione per la società civile.

Anche il ruolo dei donatori muta. Ai programmi bilaterali, in cui il donatore riveste un ruolo rilevante, si preferisce il sostegno al bilancio del paese beneficiario, per finanziarne le politiche che ha autonomamente scelto. Nascono, in sede Oecd, i principi per l’efficacia degli aiuti: protagonismo dei paesi beneficiari, allineamento delle politiche e armonizzazione delle procedure, gestione per risultati.

Nel settembre 2015, alla scadenza degli Mdg, l’Un lancia l’Agenda 2030, articolata in 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, Sdg). Lotta alla povertà e tutela dell’ambiente si uniscono in un’unica agenda secondo il principio delle ‘responsabilità comuni e differenziate’. Ogni paese, in ragione delle proprie possibilità, deve concorrere all’impegno globale e tutti devono articolare un’agenda nazionale coerente con gli Sdg, anche i paesi donatori, il cui numero aumenta, comprendendo ora molti dei paesi cosiddetti emergenti.

Alla condivisione delle responsabilità è dedicato l’obiettivo 17 «Rafforzare i mezzi di implementazione e rivitalizzare la partnership globale per lo sviluppo sostenibile», articolato in cinque grandi aree lungo le quali sviluppare le azioni di cooperazione Nord-Sud, Sud-Sud e triangolari, che coinvolgono cioè due o più donanti del Nord o del Sud.

La prima di esse è la finanza. L’obiettivo dello 0,7% è confermato, accompagnato dal rafforzamento dei sistemi fiscali nazionali. La seconda riguarda lo scambio di tecnologie, sia per ridurre il gap tra paesi sia per orientare alla sostenibilità i sistemi produttivi. La terza è la formazione di capacità, per facilitare la realizzazione delle agende nazionali. La quarta area riguarda il commercio internazionale, che deve essere universale, basato su regole chiare, aperto, non discriminatorio ed equo; una dichiarazione non irrilevante per i paesi più forti. La quinta, infine, è quella delle questioni sistemiche: promuovere la coerenza delle politiche; creare un partenariato globale per lo sviluppo sostenibile che coinvolga non solo governi e istituzioni internazionali, ma anche la società civile e il settore privato; sviluppare una capacità statistica che permetta in tutto il mondo un monitoraggio adeguato dei processi.

L’antico obiettivo dello 0,7% del pil dunque rimane, ma in una cooperazione internazionale che accende impegni più ampi ed esigenti, che richiederanno una rigorosa e non scontata coerenza sui diversi tavoli internazionali.

Misurare la povertà

di Giovanni Vecchi

La misurazione della povertà è un tema di primario interesse all’interno di una società. La conoscenza delle dimensioni del fenomeno (quanti sono i poveri?) e delle sue caratteristiche (chi sono i poveri?) rappresenta infatti una condizione necessaria per disegnare le politiche sociali di contrasto alla povertà. A differenza di quanto accade nell’ambito delle scienze dure, tuttavia, gli economisti non dispongono di un protocollo d’analisi universalmente condiviso; misurare la povertà è un compito che, pur richiedendo conoscenze tecniche anche complesse, è inevitabilmente collegato a giudizi di valore.

L’economista e filosofo Amartya Sen, Nobel per l’economia nel 1998, ha distinto due problemi fondamentali alla base della misurazione della povertà. Il primo è quello dell’identificazione dei poveri: come distinguere chi è povero da chi non lo è all’interno di una popolazione? Per rispondere a questa domanda occorre prima definire il concetto di benessere e quindi individuare una soglia minima al di sotto della quale un individuo viene classificato come povero. Tipicamente, il benessere individuale è approssimato dal reddito di una persona oppure dalla sua spesa per consumi; raccolti i dati attraverso le indagini campionarie sui bilanci di famiglia, si può quindi calcolare quale sia il valore minimo del reddito (o della spesa) tale da consentire alla persona il raggiungimento di uno standard adeguato alla società in cui vive.

Una volta identificati i poveri, coloro cioè che non raggiungono la soglia minima (la cosiddetta linea di povertà), resta da affrontare il secondo problema, quello dell’aggregazione: come riassumere le dimensioni della povertà all’interno di un unico indicatore statistico? Esistono molte alternative. La più semplice è il calcolo della proporzione delle persone povere sul totale della popolazione (l’incidenza della povertà). È questo l’indicatore più diffuso nel mondo, immediato da calcolare e comprendere, ma con il limite di non tenere in alcun conto quanto siano poveri i poveri (l’intensità della povertà). Questa informazione è invece di grande importanza, tanto per l’urgenza di alleviare le sofferenze di chi si trova in stato di grave deprivazione, quanto per valutare i costi monetari delle politiche di lotta alla povertà. L’indice di intensità della povertà (Poverty Gap Index) offre una soluzione in quanto coglie variazioni tanto nel numero dei poveri quanto nella distanza che separa i loro redditi dalla linea della povertà.

L’aspetto più dibattuto fra gli esperti riguarda la scelta della linea di povertà. Su questo punto, da qualche decennio gli studiosi si confrontano principalmente su due differenti visioni, la povertà assoluta e la povertà relativa. Alla base del concetto di povertà assoluta vi è l’idea che – data una società e un’epoca di riferimento – si possa definire un livello di benessere minimo, indipendente dal livello medio di benessere goduto dalla popolazione. Una linea di povertà assoluta può quindi essere immaginata come il costo di un paniere di beni e servizi essenziali, ritenuti tali nella società a cui si fa riferimento. In nessun modo deve trattarsi di un livello di sussistenza: la locuzione ‘povertà assoluta’ non è sinonimo di povertà estrema. Paesi economicamente avanzati come gli Stati Uniti e il Canada adottano linee ufficiali di povertà assoluta. Né ‘assoluta’ è sinonimo di ‘immutabile’: il contenuto del paniere di beni essenziali può essere aggiornato nel tempo per riflettere i cambiamenti della società.

L’idea di povertà relativa si è affermata grazie al contributo di alcuni sociologi che hanno affermato la centralità delle norme e dei costumi sociali ai fini della definizione della povertà: secondo questa visione, sono poveri coloro che dispongono di risorse significativamente inferiori a quelle possedute in media dagli altri membri della collettività. Tecnicamente, il calcolo della linea della povertà relativa avviene ancorandone il valore a una frazione del reddito medio (per esempio, Eurostat, l’agenzia statistica dell’Unione Europea, utilizza il 60% del reddito mediano). La linea di povertà è relativa nel senso che, diversamente da ciò che accade per la linea di povertà assoluta, è strettamente legata all’evoluzione del reddito medio della popolazione.

Il pregio principale della definizione relativa di povertà è la sua semplicità. Fra i punti deboli, quello più rilevante riguarda il fatto che la povertà relativa è al tempo stesso una misura di povertà e una misura di disuguaglianza. Data tale ambiguità analitica, è possibile osservare un aumento della povertà anche quando migliorano le condizioni di vita di tutti gli individui (perché ciò accada è sufficiente che i nostri vicini di casa vincano alla lotteria, causando un aumento del reddito medio e quindi della soglia di povertà).

L’Italia non si è mai dotata, nella sua storia centocinquantenaria, di una linea della povertà ufficiale. Sebbene l’istituto statistico nazionale produca una linea relativa e numerose linee assolute, nessuna è mai stata discussa e ufficialmente approvata dal parlamento.

Lo sviluppo sostenibile

In vista della scadenza del 2015, della necessità di fare un bilancio e di immaginare un percorso futuro, il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, aveva incaricato un panel di ‘personalità eminenti’ di articolare una visione e una nuova agenda comune. Il panel partì dal riconoscimento di alcuni importanti successi ottenuti nei quindici anni precedenti, ma anche dall’identificazione dei punti deboli da affrontare con maggiore incisività. Il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro rimarcava che «la maggiore mancanza degli Obiettivi del millennio è stata quella di non riuscire ad integrare gli aspetti economici, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile come previsto dalla Dichiarazione del millennio, e di non aver affrontato la necessità di promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili». Secondo la celebre definizione formulata per le Nazioni Unite dal Rapporto Brundtland (Our common future) del 1987, lo sviluppo è sostenibile quando esso assicura «il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». Benché l’accezione più comune riconduca questa nozione al decisivo rapporto tra sviluppo e ambiente, il significato di sostenibilità in senso più ampio è legato anche a due altre dimensioni richiamate dal panel, ovvero quella economica e quella sociale.

Demografia e sviluppo sostenibile

I tre o quattro miliardi di individui che alla fine del secolo si saranno sommati agli attuali sette e più porteranno inevitabilmente nuove importanti pressioni su un pianeta sempre più densamente abitato. Una crescita demografica così marcata comporta una moltiplicazione di persone che «dovranno essere nutrite, alloggiate, riscaldate, trasportate, rifornite di una crescente quantità di manufatti», e genera dunque inevitabili questioni di sostenibilità. Eppure sembra che i timori diffusi negli anni Sessanta e Settanta siano in buona parte scemati e il ruolo dei processi demografici all’interno delle riflessioni sullo sviluppo e sulla sua sostenibilità futura sia stato drasticamente ridimensionato. Ma il tipo di crescita che attende la popolazione mondiale, e le singole popolazioni nazionali, impone un ripensamento. Secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, ad esempio, il paese europeo più popoloso – la Germania – perderà tra il 2015 e il 2050 quasi 10 milioni di abitanti scendendo da 81 a 72 milioni, mentre il paese africano più popoloso – la Nigeria – balzerà nello stesso periodo da 182 a oltre 509 milioni di abitanti. Questo tipo di andamento asimmetrico richiederà al tempo stesso politiche che perseguono obiettivi in apparenza contrapposti: da un lato volte a contenere le nascite nei paesi o nelle regioni a maggior crescita demografica, e dall’altro volte a sostenere la natalità nelle aree in cui essa è molto bassa. Purtroppo, stando alle strategie fin qui sperimentate e conosciute, si è riscontrata una efficacia molto maggiore delle azioni intese a frenare l’espansione demografica rispetto a quelle disegnate per stimolarne la ripresa o quantomeno arrestarne il declino.

L’Agenda 2030: quali costi per quali benefici?

La proliferazione di obiettivi e sotto-obiettivi non è solo il frutto di una partecipazione ampia e di contributi diversi, ma di un processo di formulazione degli obiettivi che ha permesso a troppi gruppi di interesse di inserire un’iniziativa propria, talvolta con l’appoggio di paesi poveri convinti che un maggior numero di obiettivi conduca automaticamente a flussi maggiori di risorse. Il risultato è anche quello di una crescita esponenziale dei costi complessivi che il loro raggiungimento richiederebbe. Secondo alcune stime, tali costi si aggirerebbero attorno a 2-3 trilioni di dollari all’anno, pari a circa il 4% del pil mondiale, mentre i donatori occidentali sono ancora ben lontani dalla soglia dello 0,7% del loro pil che da anni promettono di devolvere in aiuti. Ma anche presi individualmente, diversi degli obiettivi scelti sarebbero dispersivi e inadeguati sotto un profilo di analisi costi-benefici, ovvero troppo costosi rispetto ai progressi che potrebbero garantire. Alcuni esperti ritengono che non più di 18 dei 169 traguardi saranno in grado di restituire un valore di 15 dollari per ogni dollaro speso. Anche la promozione della capacità di raccolta di dati statistici, utili alla misurazione stessa dei progressi dei SDG, avrebbe costi esorbitanti che distrarrebbero risorse importanti da altre priorità. Non è necessariamente vero, secondo voci critiche, che i 169 obiettivi sono «integrati e indivisibili» come declamato dall’Agenda 2030. Al contrario, sarebbe non solo opportuno ma addirittura indispensabile essere più selettivi, scegliendo tra di essi delle priorità.

Quali progressi reali da qui al 2030? Le proiezioni

L’Overseas Development Institute, un think tank londinese che si occupa di sviluppo internazionale, ha provato a stimare quali progressi verranno effettivamente conseguiti nel perseguire i nuovi obiettivi globali proiettando i trend attuali fino al 2030. I risultati mostrano che occorreranno strategie, risorse e volontà politica molto maggiori rispetto a quelli messi in campo in questi anni se si vuole evitare un fallimento che potrebbe riguardare tutti i 17 obiettivi. Ma sui singoli fronti, in specifiche aree geografiche e nei singoli paesi, gli scenari sono anche molto diversi tra loro. La povertà, la crescita economica e l’arresto della deforestazione, ad esempio, sono tra gli obiettivi maggiormente a portata. In gran parte dell’Asia, in particolare, la povertà assoluta dovrebbe avvicinarsi ad una sostanziale eliminazione. La deforestazione a livello globale, invece, dovrebbe arrivare ad un’inversione di tendenza a partire dal 2020, quando le aree del pianeta coperte da foreste inizieranno a recuperare terreno.

Al capo opposto si trovano invece le ambizioni con le minori probabilità di realizzazione, relative ad aspetti quali la riduzione delle disuguaglianze, la lotta al cambiamento climatico o la protezione dei mari. Nonostante il rapido passo dei cambiamenti in corso – soprattutto in termini di crescita, ma anche dei miglioramenti sanitari e, almeno in una certa misura, di riduzione della povertà – l’Africa subsahariana nel suo complesso resterà l’area più arretrata e distante dai traguardi. Lo stesso calo atteso per il tasso di povertà assoluta sarebbe controbilanciato, stanti i progressi attuali, dall’aumento del numero assoluto dei poveri generato da un’esponenziale espansione demografica. Ma anche alle economie avanzate e a quelle emergenti, principali responsabili dei deterioramenti ambientali, è richiesto un cambio di marcia e di direzione. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile non sono fuori dalla portata del mondo di oggi, ma il loro raggiungimento richiederà sforzi e progressi nettamente superiori a quelli fin qui prodotti, e in particolare occorrerà alzare i traguardi che ogni singolo paese si pone e far sì che siano caratterizzati in maniera più chiara da un’ottica di equità.

Per saperne di più

Africa Confidential (2015), Piling on the goals, 6, 20.

M. Livi Bacci (2015), Il pianeta stretto, Il Mulino, Bologna.

S. Nicolai, C. Hoy, T. Berliner (2015), Projecting progress. Reaching the SDGs by 2030, Overseas Development Institute, Londra.

United Nations World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, New York.

United Nations (2013), A new global Partnership; eradicate poverty and transform economies through sustainable development, The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda, New York.

United Nations (2015), The Millennium Development Goals Report 2015, New York.

United Nations (2015), Open Working Group proposal for Sustainable Development Goals, New York.

United Nations General Assembly (2015), Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015: Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development, A/Res/70/1, 25 settembre, New York.

Unrisd, Sheffield Institute for International Development (2015), A Hundred Key Questions for the Post-2015 Development Agenda, Ginevra.

World Bank (2015), Global Monitoring Report 2015/2016. Development Goals in an Era of demographic change, Washington.