Spazi urbani e mutamenti della struttura spaziale delle disuguaglianze

Spazi urbani e mutamenti della struttura spaziale delle disuguaglianze

In ogni epoca, le città – e in modo particolare quelle di maggiori dimensioni – hanno rappresentato un luogo di concentrazione di popolazioni contraddistinte da forti differenze e da diseguaglianze nell’accesso a vari tipi di risorse, prima fra tutte quella costituita dallo stesso spazio urbano. Le disparità tra i gruppi sociali, etnici, religiosi, come pure quelle basate sul genere e le classi di età hanno sempre trovato riscontro nelle collocazioni spaziali degli abitanti all’interno della città e, talora, anche all’interno dello stesso edificio o complesso di edifici. In tal modo, la geografia delle popolazioni urbane, ovvero le modalità con cui diversi gruppi e categorie di persone si distribuiscono nello spazio tridimensionale della città, rappresenta un tema di fondamentale interesse per lo studio del fenomeno urbano, in tutte le sue fasi. Un tema affrontato da una molteplicità di discipline, ciascuna delle quali approfondisce particolari dimensioni della diseguaglianza: economiche, sociali, culturali, politiche, architettoniche, urbanistiche.

Nella città moderna, basata su un’economia di mercato, un elemento determinante della struttura sociale dello spazio urbano è rappresentata dall’azione congiunta di più fattori economici: la distribuzione dei valori fondiari e gli instabili equilibri tra domanda e offerta di abitazioni, a loro volta interagenti con le tendenze alla ineguale localizzazione nelle singole parti della città di funzioni produttive e di servizio di vario tipo. Ciò nondimeno, nel definire la geografia sociale della città sono all’opera anche cause di natura extraeconomica: da quelle di carattere politico-amministrativo, che si esercitano attraverso forme di pianificazione e di regolazione pubblica, a quelle socioculturali, che incidono sulla propensione di diverse tipologie di soggetti ad aggregarsi in specifici ambienti cittadini, ad avvicinarsi ad alcuni gruppi o ad allontanarsi da altri. Ciascuno di questi fattori è poi interessato da un continuo cambiamento, anche se alcuni dei loro effetti mostrano una maggiore persistenza e altri sono soggetti a rapida evoluzione: ciò fa sì che la distribuzione dei gruppi sociali nella città evidenzi una dinamica complessa, tale da far risaltare tanto i caratteri costanti, quanto le veloci trasformazioni.

Si prenderanno qui in esame alcune linee di tendenza visibili nella localizzazione dei gruppi sociali nelle città italiane, focalizzando l’attenzione sul periodo successivo alla conclusione della Seconda guerra mondiale. Di questo periodo saranno considerate due distinte fasi. La prima – che va all’incirca dalla fine degli anni Quaranta alla metà degli anni Settanta – coincide con una forte accelerazione dei processi di industrializzazione, soprattutto nelle regioni nordoccidentali del Paese, e con il prodursi di ingenti fenomeni migratori diretti verso le aree urbane di tali regioni. Nel dibattito delle scienze sociali è invalso l’uso di designare questa fase come fordista, anche se in realtà solo una parte del sistema industriale italiano possiede le caratteristiche tipiche di questo modello. La seconda, che può essere definita postfordista, prende l’avvio verso la fine degli anni Settanta e giunge sino all’epoca attuale o, quanto meno, sino all’inizio della crisi e che tuttora domina l’economia mondiale, con effetti particolarmente gravi nel caso italiano. È ancora difficile stabilire se tale crisi possa rappresentare un nuovo momento di rottura epocale nell’ambito dei processi che riguardano la città. Certamente, alcune sue conseguenze sono già evidenti in questi anni; tuttavia solo a una maggiore distanza temporale sarà possibile valutare sino a che punto essa genererà una trasformazione nella geografia sociale delle città.

In particolare, nel secondo paragrafo vengono analizzate le linee generali dell’evoluzione della struttura sociale delle città e le trasformazioni intervenute, nelle due fasi prima indicate, nella localizzazione dei diversi gruppi sociali nel territorio urbano.

Il terzo paragrafo, invece, concentra l’attenzione su quattro città italiane (Torino, Milano, Genova, Palermo) svolgendo alcune considerazioni sulle peculiarità che le rispettive geografie sociali evidenziano. In questo quadro, una specifica attenzione è rivolta alla localizzazione delle popolazioni straniere con riferimento al periodo più recente.

Il paragrafo conclusivo richiama gli aspetti essenziali delle analisi compiute e volge qualche considerazione esaminando i punti di forza e i limiti dell’approccio seguito.

Le città italiane: diseguaglianze e differenze

Sviluppo economico e spazi urbani dal boom industriale agli anni Settanta

Riferendosi al periodo che copre gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, è possibile parlare di un fenomeno di urbanizzazione concentrata (Lanzani, Pasqui 2011). L’espressione appare del tutto adeguata, anche perché richiama un duplice aspetto dei processi che riguardano quell’epoca.

Il primo dipende dal fatto che la crescita industriale si è prodotta in modo concentrato in una sola parte del territorio italiano ed è stata imperniata su quello che allora era definito il triangolo industriale, i cui vertici erano rappresentati da Torino, Milano e Genova. Il boom economico di quest’area – la cui crescita produttiva, d’altra parte, ha radici che risalgono sino alla fine del 19° sec. – si accompagna con forti processi migratori diretti verso i principali centri industriali. La migrazione avviene tanto dalla campagna – e, in particolare, dalle zone montane – delle stesse regioni, quanto da altre regioni: quelle meridionali, come pure da quelle del Nord-Est. È questo un fenomeno particolarmente intenso soprattutto negli anni Cinquanta: in questo decennio i saldi migratori dell’interscambio tra le regioni italiane sono fortemente positivi soprattutto per le regioni del Nord-Ovest e, nell’Italia centrale, per Toscana e Lazio: tutte le restanti regioni hanno saldi negativi. La perdita delle popolazioni meridionali e insulari supera i 2.000.000 di abitanti (anche se, a determinare questo effetto, concorrono anche i processi di migrazione verso l’estero), mentre la Lombardia ha un saldo di circa 520.000 abitanti e il Piemonte di circa 411.000. Ciò non significa, del resto, che tutte le regioni meridionali perdano popolazione: i saldi migratori negativi sono infatti compensati, in molti casi, da saldi naturali in forte attivo.

I processi migratori hanno una destinazione prevalentemente urbana. Ad avvantaggiarsi di questi movimenti, però, non sono solo le città a più intensa industrializzazione, ma un quadro molto più ampio di centri urbani. Se è vero, infatti, che tra il 1951 e il 1971 Torino cresce del 62% e Milano del 36%, è anche vero che l’aumento più forte si registra a Roma (oltre il 68%) e Cagliari ha tassi di crescita paragonabili a quelli di Torino. Ciò dipende dal fatto che, pur rappresentando un fattore determinante per aumentare l’attrazione della città, l’incremento dell’occupazione nel settore manifatturiero non rappresenta una causa esclusiva dell’urbanizzazione. Altre sono rappresentate, infatti, dalla crescita dell’occupazione nel settore pubblico, dall’espansione del settore immobiliare e dall’edilizia e, tra i fattori non economici, dal ruolo attrattivo esercitato su gran parte della popolazione rurale dagli stili di vita e di consumo delle città.

In questa fase, dunque, la redistribuzione della popolazione italiana premia le città e, in particolare, i centri più grandi. Ma non è questa l’unica ragione per cui si può parlare di concentrazione. Una seconda è che, nonostante l’aumento del numero degli abitanti spinga le città a un ampliamento delle aree urbanizzate, queste ultime mantengono, nel loro complesso, una forma compatta. Certo, l’espansione dell’edificato si determina, per la maggioranza delle grandi città italiane, non solo nelle aree periferiche, ma anche al di fuori dei confini del comune maggiore, inglobando centri rurali e anche vere e proprie città minori, con presenza di un nucleo storico consolidato. Si produce, quindi, quel fenomeno di conurbazione, già noto del resto in Paesi di industrializzazione meno recente rispetto all’Italia. Tuttavia, questa area conurbata mantiene fondamentalmente una forma compatta, che si espande senza forti soluzioni di continuità. A quell’epoca, l’espressione corrente per definire la dinamica espansiva delle città è quella della crescita a macchia d’olio. La metafora indica in modo efficace il carattere disordinato e la forma irregolare dell’area urbana – dovuta all’allungamento dell’edificato lungo i principali assi di fuoriuscita –, ma dà anche l’idea di un’avanzata graduale, che sfrutta tutto lo spazio a disposizione.

Si può affermare che la reale protagonista di questa fase è la periferia urbana. Le aree che si sviluppano attorno ai centri storici di antico impianto, alle zone semicentrali spesso a connotazione borghese e alle stesse concentrazioni popolari sorte nel corso della prima metà del Novecento sono periferie che, nelle città a più forte presenza industriale, si caratterizzano per una connotazione sociale operaia. Specie nelle città del Nord, questi quartieri periferici – di nuovo impianto o prodotti dall’ampliamento di nuclei pre-esistenti – rappresentano l’approdo principale delle correnti migratorie dal Sud, dopo una fase transitoria nella quale un ruolo fondamentale era stato svolto dalle aree degradate dei centri urbani. È questo lo spazio nel quale si producono processi di integrazione a scala territoriale tra autoctoni e nuovi cittadini; un processo, tuttavia, che ha come ambito fondamentale quello della fabbrica, con le sue regole, le forme di solidarietà e le lotte per obiettivi comuni.

Sarebbe tuttavia fuorviante rappresentare il quartiere periferico – anche nella fase fordista – come un ambito omogeneo in cui l’interazione tra gruppi di diversa origine si attui quasi automaticamente. In realtà, esiste una varietà di periferie che si distinguono in base a molte variabili spaziali, quali la loro localizzazione più o meno distante dal centro, la preesistenza o meno di spazi pubblici consolidati, il rilievo assunto dall’edilizia pubblica. Contano anche molte variabili sociali, derivanti per es. dalle catene migratorie, che producono concentrazioni in specifiche zone di gruppi accomunati dalla regione o, addirittura, dalla città di origine. Nelle aree di edilizia pubblica hanno poi rilievo le differenze tra i complessi di edilizia convenzionata o sovvenzionata, come pure i criteri di assegnazione degli alloggi e la distribuzione di varie tipologie di assegnatari nelle palazzine.

Si potrebbe dire, dunque, che la periferia urbana di questo periodo risulta omogenea solo a uno sguardo superficiale, attento esclusivamente alla distinzione di questi spazi da quelli centrali. Ovviamente, questa contrapposizione pesa molto sull’immaginario collettivo di questo periodo: intere aree periferiche contraddistinte da un toponimo specifico e talora anche da appellativi generici e peggiorativi (come quello di Corea) sono marcate da uno stigma da parte dei non residenti; uno stigma che spesso i residenti – in particolare i giovani – introiettano, e che li spinge a sviluppare sentimenti di contrapposizione nei confronti di chi sta al centro, o delle semiperiferie più consolidate e ricche di servizi. Visti da vicino, invece, i quartieri periferici appaiono piuttosto come un mosaico di gruppi eterogenei per origine e, talora, anche per condizione sociale: se la dominante è operaia, è tuttavia possibile riconoscere ancora la distinzione tra la vecchia classe operaia e i giovani di recente immigrazione, e vi sono inoltre nuclei di dipendenti pubblici di basso livello, casalinghe, lavoratori a domicilio, soggetti che vivono sul filo dell’illegalità. Queste differenze spesso trovano riscontro nella articolazione spaziale del quartiere: a livello di via, di complesso edilizio e, talvolta, in senso verticale all’interno dello stesso edificio.

Ciò nonostante, in tempi relativamente brevi, queste aree urbane hanno consentito lo sviluppo di nuove forme di convivenza, acquisendo una propria identità. Dopo una fase di difficile adattamento alle condizioni di vita nella città e dopo avere anche superato le iniziali diffidenze dei residenti autoctoni (spesso, a loro volta figli di genitori immigrati da aree rurali della stessa regione), i protagonisti delle immigrazioni degli anni Cinquanta e Sessanta hanno raggiunto forme di radicamento soddisfacenti e di identificazione con il quartiere e la città. Ciò non significa – quanto meno per le generazioni che hanno vissuto in prima persona la migrazione – una rinuncia a riconoscersi ancora nelle caratteristiche culturali della zona di origine, né, tanto meno, una totale assunzione di quelle tipiche della città di approdo. Anzi, alcuni dei tratti specifici delle aree di provenienza vengono, in qualche misura, travasati nel quartiere e restano ancora visibili – a distanza di mezzo secolo e oltre dal periodo delle più intense migrazioni – come elementi distintivi incorporati nello spazio urbano. Nel complesso, tuttavia, la città riesce a raggiungere un momentaneo punto di assestamento. A esso contribuisce anche, in modo determinante, l’ampliamento del welfare state e in particolare dei servizi pubblici, la cui crescita è ancora resa possibile dalle favorevoli condizioni economiche del Paese. Nel momento iniziale della grande espansione urbana il sistema dei servizi viene messo a dura prova: si affollano le corsie degli ospedali, mentre le scuole debbono funzionare su doppi o tripli turni. Tuttavia, specie nelle città dotate di maggiori risorse e di un più efficiente apparato amministrativo, abbastanza rapidamente il gap iniziale tende a essere colmato e anche i quartieri che hanno subito un più rapido sviluppo ricevono una dotazione sufficiente di servizi. Alcuni di essi (come in particolare le scuole dell’obbligo) diventano centri attivi di integrazione della popolazione e di costruzione di regole di convivenza. A dare un volto ai quartieri, oltre all’iniziativa pubblica, concorrono altri stimoli e altri centri di aggregazione: da quelli derivanti dalle parrocchie e dall’associazionismo religioso a quelli ruotanti attorno ai movimenti politici della sinistra e ai sindacati, senza dimenticare il ruolo del commercio, dei luoghi di divertimento e le diverse forme di pratica sportiva e culturale.

I quartieri, insomma, assumono una fisionomia riconoscibile e forme di relazioni sociali accettate. Questo non rappresenta in alcun modo il ritorno a stili di vita comunitari – come quelli ipotizzati da alcune utopie antiurbane, che propongono la ricostruzione di villaggi urbani –, ma nemmeno legittima una interpretazione del quartiere come un semplice residuo, destinato a essere superato da un ulteriore avanzamento della modernizzazione, che priverebbe di importanza ogni legame di prossimità – come vorrebbero alcune correnti funzionaliste che hanno avuto grande influenza sulla sociologia di quel periodo. Il quartiere non è certamente uno spazio che esaurisca le relazioni sociali, né è ambito integrale di vita delle persone (dato che lo stile di vita è, semmai, caratterizzato da un forte pendolarismo tra abitazione e luogo di lavoro, spesso localizzati in zone differenti della città o in diversi comuni) e non è nemmeno un ambito organico, che trascenda le differenze individuali e di gruppo. Tuttavia, è un luogo di organizzazione collettiva di traiettorie quotidiane, che – per molti soggetti – funge, sia pure parzialmente, da mediazione tra il singolo e la città, soprattutto per quanto riguarda una vita quotidiana che, anche nelle situazioni più vicine al modello fordista, non risulta mai interamente assorbita dalla partecipazione al mondo del lavoro, né dai ruoli che ne derivano.

Se da un lato i processi ora descritti – che potrebbero essere definiti di assestamento urbano – hanno l’effetto di un miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri periferici, dall’altro lato non rappresentano affatto una cancellazione delle diseguaglianze né sul piano sociale, né su quello spaziale. Nel suo complesso – nonostante le differenze che derivano dalle singolarità di ciascuna area urbana – le città degli anni Cinquanta-Settanta sono contrassegnate da forti divaricazioni sociali che trovano un puntuale riflesso spaziale nell’articolazione dei quartieri. Tutto sommato, la dicotomia centro-periferia – se non intesa in modo troppo semplificato – rende a sufficienza l’idea dello schema tipico su cui si costruisce in questa fase la struttura delle diseguaglianze. Certo, come già ricordato, occorre tenere sempre presente la molteplicità di varianti del modello di quartiere periferico; analogamente è bene riconoscere che anche nel centro si possono distinguere ambiti diversi: accanto alle zone che esprimono la continuità di insediamento dei ceti medio-elevati vi sono spazi degradati che offrono abitazioni a basso costo, pensioni per nuovi immigrati e, in alcuni casi, ambienti marginali favorevoli ad attività illegali. Vi sono, dunque, ‘periferie’ prossime al centro, così come ogni città possiede spazi più distanziati che per le loro qualità ambientali (per es., in quanto zone costiere, collinari, prealpine o preappenniniche) sono ricercate per insediamenti suburbani di pregio.

Nella sostanza, però, in questa fase tende a esservi una sola centralità effettiva, dove si dà una forte concentrazione di funzioni rare e di elevata qualità: per es., funzioni amministrative e direzionali, terziario superiore, commercio di lusso, luoghi della cultura, università; questi centri hanno un’impronta storica, sono ricchi di complessi monumentali e di spazi pubblici a elevato valore simbolico, si inseriscono in un tessuto coerente dal punto di vista urbanistico. Al di fuori di essi, tranne eccezioni frutto per lo più di interventi pubblici puntuali, la qualità architettonica è carente e – anche per effetto della rapidità con cui è avvenuta l’espansione e del ruolo che la speculazione edilizia ha svolto nei modelli di sviluppo di molte città – l’impianto urbanistico è scarsamente leggibile, frutto di addizioni successive debolmente organizzate dalla capacità regolativa degli strumenti di piano, che spesso sono inadeguati e, talora, aggirati senza difficoltà da pratiche abusive. Specie nei quartieri di impianto del tutto nuovo, lo spazio pubblico è scarso e di modesta qualità, le aree verdi sono insufficienti e spesso corrispondono a porzioni residuali del tessuto urbano. Se è vero che, con il tempo, la dotazione dei servizi di base si arricchisce, resta il fatto che mancano quasi del tutto nelle periferie le funzioni di interesse cittadino, che giustifichino un’attrattiva per tali quartieri da parte di chi non vi risiede. In questo aspetto si annida un ulteriore fattore di ineguaglianza: mentre i cittadini ‘periferici’ debbono frequentare il centro per tutte le esigenze che vanno oltre quelle più ordinarie, i cittadini ‘centrali’ non hanno alcuna occasione di usufruire dello spazio periferico. Questo favorisce anche una mancanza di conoscenza delle sue peculiarità e rende più probabile il pregiudizio e la stigmatizzazione.

Le aree urbane postindustriali: lo spazio diffuso

Tutti gli aspetti di concentrazione presi in esame a proposito dei primi tre decenni che seguono la Seconda guerra mondiale (concentrazione regionale dello sviluppo, processi di concentrazione urbana della popolazione, forma compatta delle aree urbane) si trasformano in modo sostanziale nei decenni finali del 20° sec. e nel primo del secolo attuale.

Non è un obiettivo del presente saggio analizzare le trasformazioni economiche avvenute in seguito all’esaurimento della fase fordista. Si può però evidenziare che, a partire dalla fine degli anni Settanta, nelle regioni che erano state protagoniste di quella fase – e, più in generale, nelle aree che hanno conosciuto uno sviluppo industriale basato sulla grande industria – si avvia un processo di riconversione economica che porta a ridimensionare il ruolo del comparto produttivo e ad accrescere quello delle attività terziarie. Parallelamente, però, emerge l’importanza di un complesso di economie locali basate su distretti di piccola industria, ubicate in regioni diverse da quelle del triangolo industriale (in particolare, nel Nord-Est e nel Centro del Paese) o, anche, in zone delle regioni nord-occidentali lontane dai rispettivi capoluoghi. Ciò che accomuna, infatti, tali distretti – peraltro eterogenei in base a molte variabili – è il fatto di far leva sulle caratteristiche socioeconomiche e culturali proprie di territori non metropolitani, ovvero di zone a urbanizzazione diffusa, caratterizzate da una molteplicità di centri di piccola o, tutt’al più, media dimensione. Questo sta a indicare che un tale tipo di industrializzazione si basa su relazioni spaziali diverse da quelle tipiche del modello fordista e, al tempo stesso, produce conseguenze differenti sui processi di urbanizzazione.

Sul piano insediativo, ciò che caratterizza l’ultimo quarto del Novecento è l’inversione di tendenza rispetto alla crescita demografica dei centri di maggiore dimensione. Le grandi città, che avevano conosciuto una prolungata stagione di forti incrementi – iniziata del resto, nella maggioranza dei casi, molto prima della Seconda guerra mondiale – ora perdono popolazione. Nella maggior parte delle città più grandi del Centro-Nord, come pure a Napoli, questo fenomeno – che, nella letteratura internazionale, è spesso indicato con l’espressione polarization reversal («inversione di tendenza alla concentrazione») – già si verifica negli anni Settanta; a Roma e nei maggiori capoluoghi del Sud ha inizio con gli anni Ottanta. In particolare, è significativo che, tra il 1971 e il 2001, i vertici di quello che era stato il triangolo industriale (Torino, Milano e Genova) subiscano un declino demografico superiore al 25% e anche le rispettive province siano in calo (quella di Genova in misura più considerevole delle altre). Se si considerano, invece, le rispettive regioni emerge una differenza rilevante: mentre il Piemonte perde quasi il 5% della propria popolazione e la Liguria addirittura oltre il 15%, la Lombardia ha ancora un incremento di residenti. È questo un segnale del fatto che, in questa regione, la perdita di popolazione dell’area milanese è più che compensata dal dinamismo di altre parti del territorio, interessate allo sviluppo dell’economia di distretto. Il forte calo demografico dei capoluoghi non riguarda solo il Nord-Ovest: anche nel Nord-Est Bologna, Venezia e Trieste subiscono, nel medesimo periodo, perdite superiori al 20% e lo stesso vale, al Centro, per Firenze. Per contro, in questa fase crescono molte città di minori dimensioni: non solo quelle favorite dalla presenza di un’economia di distretto, ma anche altri capoluoghi regionali del Centro-Sud.

Insomma, lo scorcio finale del Novecento favorisce – quanto meno dal punto di vista dei trend demografici – la piccola città, rispetto a quella di dimensioni più ampie. Da questo punto di vista, dunque, è legittimo parlare, a proposito di quel periodo, di una tendenza alla deconcentrazione urbana, ossia a un’espansione dell’area urbanizzata e a una redistribuzione della popolazione dalle parti centrali a quelle esterne.

Tuttavia, sul significato da attribuire a quel fenomeno, è necessario fare alcune precisazioni. Nel corso degli anni Ottanta, quando esso cominciò a essere preso in considerazione non solo dagli studiosi, ma anche dall’opinione pubblica e dal dibattito politico, non mancarono le voci che vollero vedere in esso una epocale crisi della città o, addirittura, un preludio alla sua estinzione. Alcuni, poi, vollero interpretare la perdita di popolazione dei comuni centrali delle aree metropolitane come il segnale di un ripudio del modo di vita urbano, che preparava la via a un ritorno alla campagna. Per contro, gli osservatori più attenti misero subito in luce come la cosiddetta fuga dalle città non privilegiasse affatto aree agricole, ma piuttosto rappresentasse uno spostamento dai comuni centrali – e da alcuni comuni di prima cintura a intensa caratterizzazione industriale – verso cinture più esterne (Martinotti 1993; E. Marra, A. Mela, F. Zajczyk, Tempi difficili per la città, in Anni in salita. Speranze e paure degli italiani, a cura di G. Amendola, 2004).

Occorre poi sottolineare che l’espansione degli insediamenti urbani non è giustificata dagli andamenti demografici, ma da una prevalenza di modelli residenziali a bassa densità. Può valere come caso esemplare quello di Bologna: mentre la città ha perso, tra il 1971 e il 2010, più di 120.000 abitanti, la sua superficie urbanizzata è passata da 5000 a 9000 ettari (Castrignanò, Pieretti 2010).

Il fenomeno, dunque, non deve essere letto né come semplice prosecuzione di una tendenza allo sviluppo urbano, né come crisi epocale della città, ma piuttosto come transizione da un tipo compatto di urbanizzazione a uno maggiormente diffuso, nel quale le parti esterne non riproducono semplicemente, oltre i confini del comune centrale, il modello del quartiere periferico, ma sviluppano forme insediative a minore densità, basate su una forte presenza di lottizzazioni di abitazioni unifamiliari o di villette a schiera. Un fenomeno, questo, non certo nuovo per gli Stati Uniti (che, anzi, lo avevano visto affermarsi sin dall’immediato dopoguerra) e nemmeno per gran parte dell’Europa centro-settentrionale, ma relativamente nuovo – almeno per quanto concerne le sue dimensioni – per il nostro Paese, dove in precedenza i quartieri di questo tipo avevano riguardato solo limitati casi; ad es. residenze extraurbane per le classi medio-elevate in aree di particolare interesse. Del resto, negli ultimi trent’anni, questo tipo di insediamento fa registrare un nuovo impulso diffusivo negli stessi Paesi che lo avevano già sperimentato nei decenni precedenti e si afferma anche nelle città, in forte espansione, dei Paesi emergenti. Come afferma Ingersoll (2004), se è vero che circa la metà della popolazione mondiale vive in aree urbane, il 60% di questa metà abita oggi in spazi diffusi.

Per definire questo tipo di tessuto residenziale sono stati coniati molti termini, ciascuno dei quali sottolinea aspetti diversi del fenomeno e, spesso contiene un implicito giudizio di valore. Un’espressione generica, con connotazioni fortemente negative, è il termine sprawl («estensione disordinata»), che evoca l’immagine di una disseminazione insediativa incontrollata e informe. Altre espressioni più neutre sono quelle di spazio periurbano – particolarmente usata in ambito francofono – che mette in evidenza la differenza tra questo tipo di aree rispetto a quelle, relativamente compatte, che caratterizzavano lo spazio suburbano fordista. In Italia, i lavori di Indovina (1990) e di altri autori sulle regioni nord-orientali hanno reso di uso comune l’espressione città diffusa, ma, con significati leggermente differenti, si è anche parlato di città infinita o diramata.

Nonostante il carattere tendenzialmente globale di questa modalità insediativa, occorre mettere in rilievo come essa presenti una molteplicità di varianti, che prevalgono in differenti Paesi o anche in distinti contesti all’interno del medesimo Paese. Negli Stati Uniti e anche in molti ambiti europei, la crescita delle zone di sprawl avviene soprattutto attraverso lottizzazioni a scopi residenziali di ampie porzioni del territorio esterno a un’area urbana. Una caratteristica peculiare dello spazio italiano a urbanizzazione diffusa è invece quella di essere per lo più prodotto attraverso addizioni successive, ciascuna delle quali è di modesta entità, anche se, nel loro complesso, possono dar luogo ad ampie aree urbanizzate. Ai complessi di villette si sommano espansioni derivanti dalla trasformazione di frazioni agricole, oppure spazi misti con presenza di abitazioni, piccole imprese, attività artigianali e commerciali.

Un altro aspetto distintivo dello spazio diffuso italiano è il fatto di crescere non solo attorno alle città, ma anche in aree ove è fitta la presenza di piccoli centri storici. In tal modo, a differenza di quanto si può osservare soprattutto nel contesto nordamericano, in molte zone dell’Italia (in partic. nel Nord-Est o lungo le coste marine) questo spazio «unifica centralità urbane già esistenti, alcune delle quali dotate anche di forti cariche identitarie» (S.Totaforti, La città diffusa. Luoghi pubblici, luoghi comuni, luoghi abusivi, 2011, p. 36). Si tratta, tuttavia di un’unificazione insediativa che produce elevato consumo di suolo agricolo e forte perdita della coerenza paesaggistica, dato che questo tessuto connettivo a bassa densità, che colma gli interstizi tra un centro e l’altro, non rispetta quasi mai la forma che gli insediamenti preesistenti hanno a lungo conservato, ma anzi rende meno leggibile l’intero territorio.

Inoltre, non necessariamente questo tipo di espansione abitativa determina anche un’integrazione sociale tra nuovi e vecchi abitanti. In molti casi infatti, specie nelle corone esterne delle grandi città, i nuovi residenti sono socialmente e culturalmente disomogenei rispetto ai gruppi che vi erano insediati in precedenza – in parte ancora legati all’attività agricola – e il loro stile di vita non li porta neppure a cercare una relazione stretta con questi ultimi. Ciò che infatti, in generale, caratterizza gli abitanti delle zone diffuse è l’elevata mobilità: questo significa che l’ambito spaziale nel quale si svolge la vita quotidiana è ampio e i luoghi di lavoro o studio, consumo, divertimento non sono necessariamente prossimi all’abitazione, ma vengono trovati in vasti settori dell’intera area urbana. È questo lo schema di fruizione dello spazio che è stato definito la città à la carte, una metafora che sta a indicare come ogni famiglia – o, anzi, ogni singolo residente – si ricavi un proprio spazio urbano personalizzato, come nel menu di un ristorante ciascuno può scegliere i piatti preferiti. La condizione per poter fare questo, tuttavia, è quella di avere a disposizione un mezzo di trasporto individuale. La città diffusa è, dunque, il territorio dell’automobile: le persone che non ne dispongono hanno una mobilità più limitata degli abitanti della città compatta, perché in queste aree – a causa della loro dispersione – i mezzi di trasporto collettivo sono poco presenti. Questo implica una riduzione della loro socialità come pure un difficile accesso a servizi e luoghi commerciali, che tendono a concentrarsi in grandi insediamenti monotematici posti in snodi di traffico o, comunque, in aree accessibili solo con l’automobile.

Con la crescita delle zone a bassa densità, la geografia sociale urbana, nel periodo considerato, diventa più complessa. Questo spazio attrae popolazione dalle città in modo – almeno parzialmente – selettivo: esso è particolarmente interessante per nuclei familiari con bambini, o con figli adolescenti, come, per contro, la città compatta lo è maggiormente per single o coppie giovani senza figli. Nelle indagini fatte sui nuovi abitanti dello sprawl risulta che, in genere, le motivazioni al trasferimento sono un misto di ragioni economiche (avere più spazio a prezzi accessibili), scelte a favore dell’abitazione indipendente, volontà di trovare un ambiente meno inquinato e più tranquillo. Dal punto di vista della composizione sociale, lo spazio periurbano può essere rappresentato come un mosaico, le cui tessere sono microambiti residenziali internamente omogenei, ma tra loro diversificati: si va da quelli destinati a ceti impiegatizi e di lavoratori autonomi, a quelli per popolazione a redditi elevati; tuttavia, includendo in questo spazio i nuclei rurali in trasformazione o i piccoli centri storici, vi si trovano anche gruppi di popolazione a basso reddito o enclave etniche, oltre che famiglie legate all’attività agricola. Queste ultime rappresentano, in gran parte, la popolazione preesistente ai processi di diffusione urbana; in anni più recenti è anche possibile osservare, tuttavia, nuove iniziative nel campo dell’agricoltura e del florovivaismo messe in atto da giovani provenienti dalla città. In ogni caso, difficilmente, questi microambiti della città diffusa possono essere considerati dei quartieri: essi sono per lo più privi di una propria centralità e, come accennato, dipendono per i servizi da centralità esterne, spesso a lunga distanza dalle residenze. Ciò non toglie che anche in questi territori possano svilupparsi specifiche forme di socialità, in parte diverse da quelle proprie della città compatta, ma in ogni caso meritevoli di una migliore comprensione; anche su queste, infatti, possono fare leva politiche di riorganizzazione e riqualificazione di tali aree, che rappresentano una sfida importante per il prossimo futuro.

Migrazioni e nuove marginalità

Le trasformazioni della geografia sociale urbana, riscontrabili a partire dagli anni Ottanta, non si riferiscono solo alle corone esterne; altrettanto importanti, infatti, sono quelle che si verificano all’intero della città compatta. Tra queste, la più evidente è connessa con l’impatto dei nuovi processi migratori dall’estero. Come è noto, questi ultimi – pur avendo avuto inizio già alla fine degli anni Settanta (al censimento del 1981 si calcolava la presenza di circa 321.000 stranieri) – hanno assunto consistenza solo negli anni Novanta e sono proseguiti con maggiore intensità nei primi anni del 21° secolo. Dal 2005 al 2010 la percentuale di stranieri sul totale della popolazione è passata dal 4,5% al 7,5% a scala nazionale, ma assai più elevate sono le quote presenti nelle regioni del Centro-Nord e soprattutto nei principali capoluoghi (a Milano nel 2010 tale quota è del 16,5%; a Roma del 10,7%, a Torino del 14,1%).

Le nuove migrazioni non si dirigono unicamente nelle città più grandi; anche zone a economia distrettuale o aree a vocazione agricola sono in grado di attirare consistenti gruppi di stranieri (Chiodini 2010). Tuttavia, per i centri urbani del Centro-Nord l’intensificarsi dei flussi in entrata dall’estero ha finito con il rappresentare un fattore correttivo rispetto alla perdita di popolazione fatta osservare in precedenza; un fattore che, nei primi anni del 21° sec., ha comportato per alcune città una stabilizzazione della popolazione o addirittura un piccolo incremento. Non si tratta, comunque, di una vera e propria nuova inversione della tendenza verso la diffusione urbana: in realtà, anche se la città smette di perdere popolazione, nelle parti esterne delle rispettive province i trend demografici sono più positivi che nel capoluogo. Per molti capoluoghi del Centro-Nord italiano, poi, l’arrivo di nuovi residenti dall’estero rappresenta l’unica ragione di crescita della popolazione, in quanto i saldi dell’interscambio naturale sono negativi e anche l’interscambio migratorio con l’Italia presenta un segno negativo.

La dinamica insediativa degli stranieri in molte città italiane segue una traiettoria non dissimile da quella fatta osservare in occasione delle migrazioni degli anni Cinquanta e Sessanta. Anche in questo caso spesso il primo approdo è stato costituito dalle aree più fragili e degradate dei quartieri centrali e semicentrali. Non a caso, negli anni Novanta le zone che hanno acquistato un valore emblematico nell’attenzione dei mass media per le problematiche legate all’immigrazione sono di questo tipo: per es., San Salvario a Torino, o la parte occidentale del centro storico a Genova. In quei casi, la prossimità spaziale tra i gruppi di recente immigrazione e i tradizionali residenti, con una componente significativa di media borghesia, ha rappresentato un fattore di accentuazione del conflitto; al tempo stesso, però, ha anche sollecitato l’intervento pubblico e l’avvio di politiche di riqualificazione.

Con l’aumento dei flussi migratori, nel decennio successivo, si è allargato il quadro delle zone urbane a più forte presenza straniera e in molti casi sono state coinvolte aree semiperiferiche o, comunque, più distanti dal centro. In alcune di queste zone la quota degli stranieri ora si avvicina o supera il 30%, come a Torino nella parte centrale della Barriera di Milano o nelle aree milanesi corrispondenti ai Nuclei di identità locale (NIL) ‘Padova’ e ‘Loreto’ – rispettivamente 30,3% e 32,4% alla fine del 2011 – o, ancora, nella zona di Pré a Genova (35,4%).

Le aree a forte presenza di migranti presentano una varietà di caratteri che non dipende solo dalla loro ubicazione o dall’indice di concentrazione di stranieri, ma anche da altre variabili, come la specifica composizione per nazionalità e l’articolazione per gruppi sociali degli stranieri stessi e degli italiani. I quartieri in cui la presenza di migranti appare maggiormente consolidata, in molti casi è avvenuta una maggiore diversificazione sociale di questi nuovi cittadini, con lo sviluppo di una piccola imprenditoria straniera specie nel commercio, nell’edilizia e nelle attività di servizio: così, nella sola via Padova a Milano 28 delle 53 attività nel 2011 sono gestite da stranieri. Oltre a ciò si è infittita la rete dei luoghi di incontro tra migranti della stessa origine nazionale e/o religiosa. Questi quartieri, inoltre, sono talora stati oggetto di politiche di riqualificazione urbanistica e di accompagnamento sociale da parte delle amministrazioni comunali come pure di iniziative in campo scolastico e culturale. Diversa è la situazione delle aree in cui è più recente l’addensamento di popolazione straniera; è proprio questa la fase in cui il conflitto sociale appare più probabile, specie se il fenomeno si verifica in una situazione di declino della qualità della vita.

Se, dunque, il rafforzamento della componente straniera non è sempre un indicatore dell’indebolimento della coesione sociale di un quartiere, è però evidente che molte aree – indipendentemente dal peso delle nuove migrazioni – sono effettivamente esposte a questo rischio. Le zone che più risentono di ciò in parte coincidono con quei territori periferici sorti rapidamente negli anni Cinquanta e Sessanta, che – dopo avere trovato un proprio equilibrio sociale grazie alla presenza di una struttura produttiva in grado di offrire occupazione e all’intervento del welfare state – nel periodo successivo subiscono con maggiore forza i contraccolpi della deindustrializzazione e dell’indebolimento dell’iniziativa pubblica. Tuttavia, non sempre questi territori sono geograficamente periferici; talora – specie nelle città del Mezzogiorno – corrispondono a porzioni degradate dei centri storici, oppure si collocano in zone semiperiferiche di antica industrializzazione. Molte volte comprendono, come nei casi emblematici di Scampia a Napoli e della Zona di Espansione Nord (ZEN) di Palermo, complessi di edilizia pubblica sorti in base a progetti architettonici e urbanistici di forti ambizioni, nati tuttavia senza una reale comprensione delle esigenze e delle dinamiche sociali.

A ogni modo, quale che sia la localizzazione di queste aree, è proprio lo schema centro-periferia a non risultare più utile per l’interpretazione della città contemporanea. Altri termini, dunque, sono stati introdotti per riferirsi ai quartieri con più forte stratificazione di fattori di problematicità: per es., l’espressione quartieri sensibili, usata in un ampio lavoro di ricerca su dieci quartieri di grandi città italiane, condotto in collaborazione tra la Caritas italiana e una équipe di ricerca dell’Università Cattolica di Milano (La città abbandonata, 2007). La fragilità di queste parti di città in genere non dipende da una sola causa, ma dalla sovrapposizione di più fattori: di natura architettonica e urbanistica, quali la rilevante quota di abitazioni in condizioni inadeguate e la povertà dello spazio pubblico; sociodemografica, come l’ampia quota di popolazione anziana, di disoccupati, di famiglie a basso reddito; culturale, come la scarsa presenza di soggetti con titoli di istruzione elevati. A ciò spesso si aggiunge l’isolamento fisico (talora derivante anche dalle condizioni geografiche, per es. nel quartiere di Begato, a Genova) o anche la debolezza dell’interscambio e delle reti relazionali con il resto della città o, ancora, l’influenza della criminalità organizzata o, comunque, la presenza di attività illegali diffuse sul territorio. L’insicurezza percepita è, all’interno di queste zone, un motivo costante di indebolimento della socialità e della partecipazione alla vita collettiva; all’esterno, poi, la rappresentazione di esse come aree insicure (con tinte spesso esacerbate per speculazioni politiche o esigenze di spettacolarizzazione) è causa di stigmatizzazione e di ulteriore spinta alla marginalizzazione.

Sarebbe tuttavia fuorviante rappresentare questi stessi quartieri come entità omogenee; se questa immagine era già impropria per le periferie dell’epoca fordista, ancor più inadeguata sarebbe nei confronti delle zone ‘sensibili’ della città attuale. In esse, infatti, è sempre possibile individuare tipologie differenti di soggetti, che vanno da quelle più duramente emarginate, alle aree ‘grigie’ ai limiti della soglia di povertà, a lavoratori a basso reddito, gruppi di stranieri, talora nuclei legati ad attività illegali e, in alcuni casi, anche soggetti in condizione relativamente agiata. La presenza di queste forti differenze ha un ruolo ambivalente: da un lato può rendere più difficile la convivenza, alimentando conflitti o rendendo comunque troppo difforme il significato attribuito dai vari gruppi all’appartenenza al quartiere; dall’altro lato può costituire un fattore di social mix, che evita la fissazione di un’identità puramente marginale e rende ipotizzabili dinamiche future di segno positivo.

Riqualificazione e trasformazioni sociali

Non tutte le dinamiche che si stanno verificando nella città compatta vanno in direzione di un aumento della problematicità dei quartieri. Altre sono transizioni in direzione opposta, verso una riqualificazione, altre ancora verso una sostituzione della popolazione a basso reddito con gruppi appartenenti a strati ricchi e dinamici. Spesso presentano un complesso intreccio tra questi fenomeni. Anche per parlare di questi processi la classificazione degli spazi lungo l’asse centro-periferia servirebbe a poco. Una parte significativa di queste trasformazioni riguarda effettivamente centri storici o zone semicentrali; tuttavia, una caratteristica delle aree urbane contemporanee, anche in Italia, è la loro evoluzione verso un modello policentrico, che comporta la crescita di polarità di interesse metropolitano anche in punti più esterni, con spinte (peraltro non automatiche) alla riqualificazione dello spazio residenziale circostante.

Un’altra modalità di gentrification è quella della sostituzione di grandi stabilimenti industriali, collocati in zone urbane, con insediamenti quasi interamente nuovi, comprendenti spazi residenziali e nuovi poli di servizi qualificati, in particolare universitari, come nel caso delle aree di Bicocca e Bovisa a Milano. Una modalità, questa, che trova più numerosi riscontri in campo internazionale (si pensi alla riqualificazione di Harlem a New York e al ruolo della Columbia University) e in cui ha un ruolo essenziale – e controverso – anche l’intervento di architetti di fama mondiale (F. La Cecla, Contro l’architettura, 2008).

Tornando alle aree centrali, tuttavia, si può osservare come nel contesto italiano siano relativamente pochi i centri che possano essere considerati totalmente imborghesiti; forse i casi di Milano e Bologna sono quelli che maggiormente si avvicinano a questa situazione. Spesso, invece, si tratta di processi di trasformazione parziale di centri che, come quelli di Palermo e Sassari, accanto a nuclei riqualificati, fanno riconoscere una molteplicità di situazioni differenti, tra cui zone parzialmente desertificate e nicchie di ripopolamento a opera di nuove popolazioni migranti (Mazzette, Sgroi, 2007). A questi spazi urbani si possono aggiungere, poi, le zone centrali di città a intensa vocazione turistica (in particolare Roma, Venezia, Firenze) o quelle in cui si svolge la movida (come avviene, a Torino, nel quadrilater nei pressi di Piazza Vittorio Veneto o in San Salvario). In tutte queste aree – spesso tradizionalmente agiate o interessate a processi di gentrification – spesso sono in atto conflitti tra i residenti e le dominanti attività turistiche o ricreative: il rischio è quello di un uso monofunzionale dello spazio che, pur portando dinamismo economico, trasformi queste zone in una sorta di parchi tematici destinati al consumo e sempre più lontani dalle esigenze di chi vi abita.

Trasformazioni della geografia sociale in alcune aree metropolitane

La città di Torino

Le analisi sin qui svolte, riferite in termini generali ai processi di trasformazione che hanno avuto luogo nelle città italiane dal dopoguerra a oggi, hanno permesso di cogliere l’intreccio di fattori che si sono succeduti nel tempo modificando la distribuzione spaziale dei diversi gruppi sociali e cambiando l’identità di molti quartieri. Ciò nondimeno, una caratteristica tipica del nostro Paese è quella di avere centri urbani di antico impianto storico, nei quali il cambiamento degli ultimi sessant’anni – pur con tutta la sua intensità – si attua nel quadro di una stratificazione di lungo periodo che rende improbabili trasformazioni totali e, dunque, presenta elementi di continuità accanto a fattori evolutivi. Per usare una metafora, la città italiana non è un caleidoscopio in cui basti una leggera vibrazione per modificare completamente la struttura fisica e sociale (tranne nei casi – e nemmeno in tutti – in cui le scosse non metaforiche del terremoto abbiano richiesto una radicale ricostruzione); è piuttosto una complessa costruzione, con parti facilmente sostituibili ed elementi portanti che garantiscono la permanenza dell’identità.

Tra le città del nostro Paese, Torino è certamente una di quelle che ha visto nella sua storia recente più profondi cambiamenti. Nel corso di poco più di un secolo e mezzo, da capitale di un piccolo regno è diventata capitale dell’Italia unificata; rapidamente ha perso questo ruolo, entrando in crisi, e ha ritrovato una identità di città industriale diventando nel corso del Novecento un esempio di one company town, vale a dire una città con forte dipendenza da una sola grande impresa. Negli ultimi trent’anni ha vissuto una fase di profonda riorganizzazione, tanto sul piano socioeconomico, quanto su quello urbanistico. Nonostante l’eccesso di semplicità che continua a caratterizzarla anche nella fase calante del periodo fordista (Bagnasco 1986), sul finire del 20° sec. è riuscita a diversificare e complessificare la sua base economica e la sua struttura urbana, utilizzando le risorse provenienti dai progetti europei per la rigenerazione urbana e, poi, quelle rese disponibili dalla vittoria nella sfida per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali nel 2006 (A. Mela, Torino, la lunga transizione, lo spazio, la società, in La nuova Torino. The New Turin, a cura di M. Brizzi, M. Sabini, 2011). Più rapidamente di quanto all’inizio di tale processo fosse possibile ipotizzare è avanzato il riuso di un vasto complesso di aree ex industriali, lasciate vuote dalla cessazione dell’attività produttiva; in particolare, sono state in gran parte trasformate quelle collocate attorno all’asse ferroviario, lungo il quale si sta ultimando la realizzazione del passante ferroviario e si sta completando la nuova arteria della Spina Centrale. Lo slancio impresso dall’evento olimpico si è rivelato, tuttavia, necessariamente momentaneo e il rilancio della città si sta scontrando con la crisi che ha investito il Paese provocando la stretta finanziaria che grava sui comuni.

Come muta la geografia sociale della città nel corso di tutte queste trasformazioni? Una risposta può essere ottenuta ripercorrendo in modo sintetico alcuni dei numerosi lavori svolti a partire dagli anni Ottanta su questo argomento.

Un primo aspetto che occorre sottolineare con forza è la dimensione dei processi migratori che hanno avuto luogo a Torino tra il 1950 e la fine degli anni Settanta. Migrazioni che si sono svolte nei due sensi; con un peso largamente prevalente delle entrate, ma con un ruolo tutt’altro che secondario anche delle uscite. Tra il 1951 e il 1978, sono immigrate nel comune di Torino circa 1.270.000 persone; una popolazione superiore a quella raggiunta dalla città nel momento del suo massimo sviluppo. Tale incremento, tuttavia, è stato parzialmente controbilanciato dall’emigrazione, che ha aumentato la propria intensità verso la fine degli anni Sessanta e all’inizio del decennio successivo, riversando parte della popolazione immigrata verso i comuni delle due cinture circostanti. Dalla metà degli anni Cinquanta diviene assai elevato il numero di persone che cambiano la propria abitazione: mediamente circa 132.000 all’anno tra il 1955 e il 1960; 115.000 nel corso degli anni Sessanta (F. Ramella, La città fordista: un crocevia di movimenti, in Torino. Luoghi urbani e spazi sociali, a cura di M.C. Belloni, 2011). Il periodo in questione, dunque, è stato caratterizzato non solo dal rapido aumento della popolazione, ma anche da un forte e continuo ricambio di residenti. Per quanto concerne la distribuzione dei gruppi sociali, il fenomeno più rilevante in atto in quegli anni è soprattutto lo spostamento delle aree a prevalente composizione operaia verso le periferie esterne, che vanno a occupare le aree ai limiti del territorio comunale. Anche negli anni Venti i quartieri popolari avevano avuto una collocazione periferica, con riferimento all’area urbanizzata dell’epoca; negli anni Settanta, però, alcune delle zone di concentrazione dei lavoratori del periodo tra le due guerre (come San Paolo, Vanchiglia) sono già in trasformazione verso una composizione sociale più mista, mentre altri, collocati più esternamente (come Barriera di Milano e Borgo Vittoria), pur conservando una connotazione operaia, sono coinvolti da un ricambio di popolazione e, comunque, si distinguono dagli insediamenti operai di nuovo impianto imperniati su complessi di abitazioni pubbliche (Marra 1985).

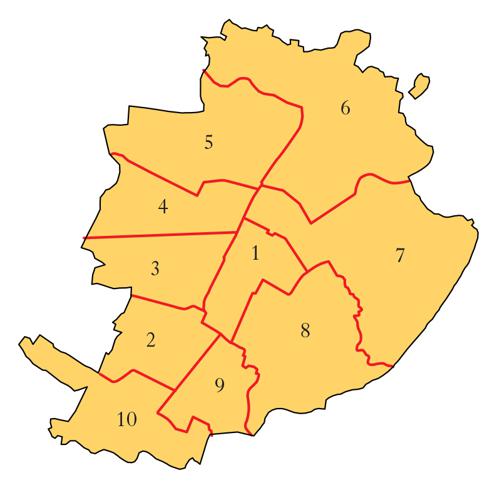

A ogni modo, la geografia sociale di Torino nel corso degli anni Settanta è relativamente semplice. Alcuni lavori svolti con l’uso di metodi statistici multivariati (V. Berardi, A. Mela, M. Pellegrini, G. Rabino, Le aree sociali nella conurbazione torinese, 1980), usando dati del censimento del 1971, mettono in rilievo una netta distinzione dei quartieri torinesi in base alla maggiore o minore presenza in essi di lavoratori con mansioni operaie e di altre variabili strettamente correlate con la condizione operaia (come l’affollamento dell’abitazione o il basso livello di scolarizzazione). Tale insieme di variabili definisce una sostanziale tripartizione dei quartieri torinesi. Da un lato vi sono le zone operaie, che occupano gran parte del settore Nord della città e l’estrema periferia Sud (Mirafiori Sud); dall’altro i quartieri borghesi della Crocetta, della collina, del centro, San Salvario, Cit Turin. In condizione intermedia si pone un complesso di aree semiperiferiche e anche qualche area periferica posta a sud (per es., Nizza e Lingotto) o a ovest del centro (San Paolo, Pozzo Strada, Parella).

I lavori svolti qualche anno dopo nel quadro del Progetto Torino (Marra 1985) riflettono una situazione solo leggermente modificata, nella quale – grazie a una complessa analisi statistica – si giunge all’identificazione di una più articolata tipologia di quartieri. I quartieri operai sono a loro volta suddivisi in due gruppi: ‘urbani’ e ‘neourbani’. L’ipotesi che tale distinzione sottende è che nei primi (Aurora, Madonna di Campagna, Borgata Vittoria, Barriera di Milano, Regio Parco) sia già presente una più forte integrazione tra neoimmigrati del Sud e popolazione autoctona, mentre nei secondi, corrispondenti ad aree più esterne con forti componenti di edilizia residenziale pubblica (Mirafiori Sud, Vallette, Falchera), rimanga forte il legame con le culture regionali di appartenenza. I quartieri di ceto medio sono a loro volta distinti in due gruppi: di ceto medio ‘tradizionale’ e di ceto medio ‘giovane’. I primi (corrispondenti a una fascia di aree semicentrali o di vecchie periferie) vedono una significativa presenza di negozianti, come pure di liberi professionisti e dirigenti; nei secondi (ubicati più esternamente a sud e a ovest) è più forte la componente impiegatizia. I quartieri di élite sono identificati unicamente con la Crocetta e la zona collinare di Cavoretto, mentre il centro è considerato ‘zona di transito’, in quanto comprende ambiti con una forte presenza di nuovi immigrati dal Sud, mentre altri hanno una composizione di ceti medio-alti analoga a quella dei quartieri di élite. Anche altri lavori, dedicati in specifico allo studio della mobilità residenziale, confermano questa caratteristica del centro come zona a elevata mobilità, ossia come ‛polmone’ che, in un primo tempo, attrae popolazione a basso reddito dall’esterno e, successivamente, la ridistribuisce verso altri quartieri, mantenendo al proprio interno una componente di popolazione agiata (P. Petsimeris, Mobilità territoriale nello spazio intraurbano di Torino, 1951-1991, «Storia urbana», 1994, 66, pp. 145-68).

Nel corso degli anni Novanta, alcuni lavori dell’IRES Piemonte (l’ente di ricerca della regione) hanno messo in luce ulteriori slittamenti nella composizione sociale dei quartieri, pur nel quadro di uno schema che presenta numerose invarianti. Il confronto tra la distribuzione per gruppi sociali al 1981 e al 1991 fa emergere, nella data più recente, una propensione ancora minore rispetto al passato alla mescolanza tra gruppi sociali e, in particolare, una accentuata tendenza alla segregazione residenziale dei ceti medio-bassi (IRES, Relazione sulla situazione economica, sociale e territoriale del Piemonte 1995, 1995).

Tuttavia in questo decennio – in concomitanza con la fuoriuscita di quote della popolazione da Torino verso le aree circostanti – aumenta soprattutto l’interesse verso l’analisi della geografia sociale dell’intera area metropolitana. Un ampio quadro di analisi statistiche, condotte su di un’area vasta comprendente Torino e tre cinture concentriche (composte rispettivamente da 23, 29 e 56 comuni) ha condotto alla definizione di uno schema interpretativo di sintesi, basato sulla individuazione di due assi ideali, con diverse caratteristiche sociali, che attraversano la città di Torino e proseguono anche verso le corone esterne. Al centro dell’area metropolitana, si colloca un asse orientato da sud-ovest a nord-est: è questo lo spazio in cui, specie nel periodo fordista, si è sviluppata la città industriale, con l’ubicazione dei principali poli produttivi della FIAT e delle imprese a essa complementari e con la crescita, attorno a essi, dei quartieri operai. Ancora negli anni Novanta, questo asse è nettamente riconoscibile, nonostante che il processo di spostamento delle industrie e di riduzione del loro peso in termini di occupazione sia già a uno stadio avanzato. Al suo interno, alcuni comuni della conurbazione (come Nichelino e Settimo) presentano una connotazione operaia ancora più netta rispetto agli adiacenti quartieri torinesi.

Un secondo asse, in direzione est-ovest, è quello caratterizzato da una più forte presenza di ceti medi e medio-alti, con un più elevato grado di istruzione e con occupazioni prevalentemente terziarie. Tale asse, tuttavia, è internamente meno omogeneo rispetto al primo. Nelle zone collinari a est e nelle aree pregiate del centro e semicentro l’asse ha caratteri sociali più elevati; nella parte ovest più interna domina una componente impiegatizia; più esternamente, verso le aree collinari del rivolese e della Val Sangone tornano a essere presenti i ceti più benestanti, ma in misura inferiore rispetto alla collina torinese. Una considerazione a parte viene riservata al settore posto all’estremità meridionale dell’area metropolitana. In questi comuni, infatti, si dà una componente agricola, mentre è più elevata la quota di lavoratori autonomi; caratteri, questi, che portano a considerare tale porzione del territorio metropolitano come una ‘cerniera’ nei confronti del Cuneese, nel quale una composizione sociale come quella ora descritta risulta ancora più accentuata.

Lo schema ora illustrato evidenzia bene come la geografia sociale dell’intera area torinese sia stata fortemente modellata dalla localizzazione industriale ma, al tempo stesso, segnala come i suoi tratti fondamentali tendano a riprodursi anche dopo la trasformazione della base produttiva. Quanto detto risulterà ancor più visibile nei lavori che si riferiscono a periodi più recenti, nei quali, dunque, viene presa in esame una situazione socioeconomica sempre più lontana da quella propria dei primi tre decenni postbellici. Ci si riferisce, in particolare, agli studi svolti dall’IRES-Piemonte su incarico del Comune di Torino (L. Conforti, A. Mela, La configurazione sociale nei diversi ambiti spaziali della città di Torino e i processi di mobilità residenziale, 2007). Essi permettono di dar conto della evoluzione della struttura delle ineguaglianze sociali tra la fine del Novecento e gli anni Duemila. Nell’ultimo decennio del 20° sec. molti fenomeni nuovi sono intervenuti a Torino: con l’approvazione del nuovo piano regolatore generale di Gregotti e Cagnardi, avvenuta nel 1995, viene avviato il recupero delle aree industriali dismesse e la costruzione della Spina Centrale; a partire dal 1997 inizia un impegnativo complesso di interventi per la riqualificazione di ampi settori della periferia urbana, specie quelli in cui sono presenti complessi di edilizia pubblica. Nel frattempo, la città diventa sempre più terziaria e comincia ad assumere consistenza la presenza straniera. Sul finire del decennio, Torino si dota di un primo piano strategico e il successo della candidatura olimpica apre nuove prospettive di rilancio dell’immagine della città.

In questo contesto, gli studi prima richiamati servono a mettere a fuoco la distribuzione territoriale dei fattori di criticità, anche allo scopo di verificare in che misura le politiche di rigenerazione e riqualificazione abbiano davvero coperto l’intero ambito degli spazi più problematici. Essi sono stati condotti, considerando due soglie temporali diverse (1991 e 2001), mediante l’individuazione di una serie di indicatori della presenza sul territorio di caratteristiche ritenute critiche da un punto di vista sociale e, soprattutto, sull’analisi degli spazi in cui sono presenti più di uno di tali caratteri. Le variabili considerate sono: la presenza di anziani oltre i 70 anni, il basso livello di istruzione, le basse qualifiche professionali, la non occupazione. Distingue questi lavori da quelli illustrati in precedenza il fatto che le unità di analisi siano le sezioni di censimento (oltre 3800 nel 2001) e non i quartieri; una scelta che consente, dunque, uno studio più puntuale della geografia sociale urbana. Il fatto che siano stati usati dati riferiti a due decenni successivi consente di verificare in modo dettagliato i cambiamenti che si sono prodotti nel periodo considerato.

In generale, l’immagine che si può ricavare è che la geografia del disagio sociale torinese segue uno schema ben riconoscibile, in cui è evidente una netta distinzione tra l’area a nord del corso Regina Margherita, il centro, la collina e le altre periferie. Come si ricava anche dai dati più recenti, nel primo decennio del 21° sec. la maggiore concentrazione di ambiti con caratteri critici si colloca nell’area nord della città: i principali nuclei di tale geografia del disagio si collocano lungo il corso della Dora e, più esternamente, in corrispondenza del vecchio cuore della Barriera di Milano e in altre aree che avevano una connotazione industriale già nella prima metà nel Novecento e che, dunque, presentano un parco abitazioni in cui abbondano edifici in condizioni di degrado. Ancora più all’esterno, le zone problematiche corrispondono soprattutto a interventi di edilizia pubblica degli anni Sessanta e Settanta, come Valletta, Falchera, Corso Taranto.

Nelle restanti periferie le zone problematiche appartengono ancora ai due tipi già individuati: vecchi borghi operai e nuove periferie pubbliche, ma sono presenti in minor numero e hanno una collocazione più puntuale. Centro e collina sono quasi del tutto privi di ambiti problematici.

Il confronto tra le due soglie temporali mette in luce come, nel complesso, sia diminuita nella città la quota di sezioni di censimento con uno o più fattori critici, passando dal 53,9% del 1991 al 39,1 del 2001. Questa diminuzione, peraltro, riguarda soprattutto le zone con criticità più lieve; al contrario è leggermente aumentata la quota di sezioni di censimento con maggiori criticità. Sembrerebbe, dunque, che le trasformazioni intervenute e le stesse politiche urbane abbiano migliorato complessivamente, sotto il profilo sociale, la condizione della città, ma non siano state in grado di incidere sostanzialmente sulle situazioni più gravi. Osservando, poi, la distribuzione spaziale delle sezioni che hanno subito dei processi di miglioramento o peggioramento nel corso degli anni Novanta, si può verificare che le prime sono maggiormente presenti nel centro, a San Salvario, Borgo San Paolo, Vanchiglia: in quartieri, cioè, che, pur avendo visto al proprio interno spazi contrassegnati da fattori problematici nel passato, si collocano in posizione relativamente centrale e sono interessati da processi di gentrification.

Torino: trasformazioni in atto nei primi anni Duemila

Passando a esaminare il periodo più recente, non c’è dubbio che gli aspetti di maggiore interesse siano rappresentati, da un lato, dalla crescita della popolazione straniera e, dall’altro, dai processi di riconversione di aree ex industriali, che hanno condotto alla creazione di nuovi quartieri.

Per quanto riguarda gli stranieri le zone di primo approdo sono analoghe a quelle che avevano avuto la stessa funzione nel corso delle precedenti migrazioni dal Sud. Già nel 1993 è visibile una concentrazione di cittadini extracomunitari nella zona circostante il mercato di Porta Palazzo, mentre nel 1996 emerge anche San Salvario come quartiere etnico (I residenti stranieri a Torino: analisi dei cambiamenti recenti, a cura di M. Reginato, 1997; Mela, Davico, Conforti 2000). Il fatto che quest’ultimo, nelle cronache di quegli anni, abbia avuto maggiore visibilità è essenzialmente dovuto al fatto che in precedenza tale quartiere (a differenza della zona di Porta Palazzo) si configurava come borghese, pur non mancando di criticità nella parte più prossima alla stazione di Porta Nuova. L’arrivo dei nuovi migranti ha esteso l’area problematica e l’ha posto a più stretto contatto con la zona benestante: la reazione degli abitanti di quest’ultima ha creato una situazione di conflittualità, immediatamente amplificata dai mass media.

All’inizio del nuovo secolo si è assistito a un processo di ampliamento della distribuzione spaziale di aree con elevata componente straniera in direzione soprattutto della semiperiferia a nord del centro. A uno sguardo di insieme appare evidente una qualche sovrapposizione tra le zone ‘etniche’ e quelle con fattori critici. Il fenomeno, però, non deve essere sopravvalutato: l’analisi puntuale mostra come, in realtà, poco più della metà degli stranieri vive in sezioni di censimento prive di problematicità (contro il 60,9% della popolazione totale) mentre la quota di coloro che vivono nelle zone con problemi più gravi è del 7,8% (contro il 5,8% della popolazione totale): sono queste differenza indiscutibili, ma non certo clamorose. Nel 2001 già appaiono evidenti difformità nella distribuzione dei diversi gruppi nazionali: così, per es., i marocchini (a quell’epoca il gruppo più numeroso) occupano in modo più netto la Barriera di Milano, mentre i romeni presentano una distribuzione più diffusa.

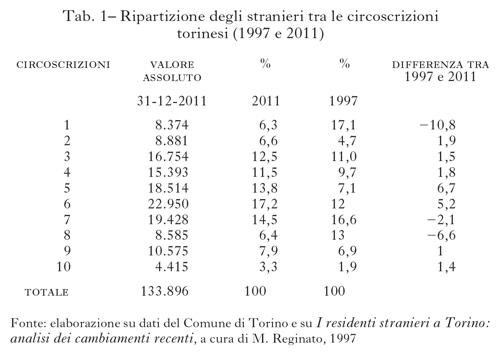

Nel corso del primo decennio del 21° sec. i flussi migratori si sono intensificati ed è cambiata la loro composizione nazionale: grazie anche all’ingresso della Romania nell’Unione Europea (UE), i romeni sono diventati il primo gruppo straniero. Per quanto riguarda gli aspetti localizzativi, è proseguita la tendenza alla localizzazione verso aree più periferiche; a questo ha concorso anche l’incremento del numero dei ricongiungimenti familiari e la tendenza alla stabilizzazione della popolazione immigrata: chi ha raggiunto una condizione meno incerta tende a lasciare le zone più degradate e sovraffollate, dove in un primo tempo conviveva con familiari e connazionali, per cercare alloggio in aree periferiche a prezzi contenuti, ma dotate di abitazioni più ampie e autonome. Alcuni dati permettono di quantificare questa tendenza (fig. 1 e tab. 1).

Si prendano in considerazione, nella tabella 1, le ripartizioni in percentuale degli stranieri tra le circoscrizioni torinesi nel 1997 e al 2011: il confronto deve essere fatto sulle percentuali perché, in termini assoluti, essendo aumentato di oltre 100.000 unità il numero degli stranieri, risulta che il numero è cresciuto in tutte le circoscrizioni. Alla prima data era molto forte la concentrazione di stranieri nella circoscrizione 1 (centro), seguita dalla 7 (comprendente l’area di Porta Palazzo) e dalla 8 (comprendente San Salvario). In seguito, la circoscrizione centrale ha perso il suo ruolo in quanto luogo di arrivo dei nuovi immigrati e, dunque, ha visto ridurre il proprio peso. Lo stesso è avvenuto nella circoscrizione 8 e, in misura più ridotta, nella 7. Tutte le altre circoscrizioni hanno aumentato il loro peso relativo e lo hanno fatto con maggiore forza le due circoscrizioni dell’area nord, ossia la 5 e la 6.

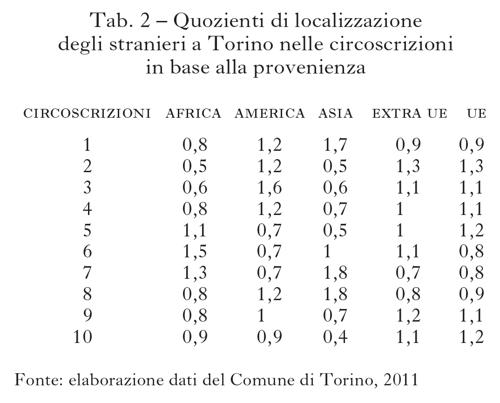

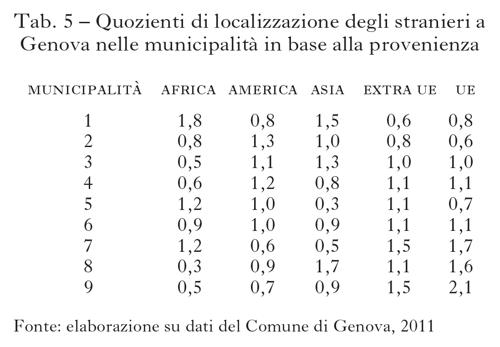

Nella tabella 2 si possono invece osservare le differenze nella ripartizione tra le circoscrizioni degli stranieri, distinti in base all’origine continentale e, per l’Europa, in base alla distinzione tra cittadini dell’Unione Europea e altri europei. Nella tabella sono riportati i quozienti di localizzazione: in base a tale indicatore il valore 1 si trova nelle zone in cui si dà una quota di stranieri con una specifica provenienza pari a quella presente nell’intera città; valori superiori o inferiori a 1 indicano, rispettivamente, una maggiore o minore concentrazione.

Se ne deduce che la distribuzione dei diversi gruppi è piuttosto disomogenea. Per gli africani, la presenza più concentrata è nelle circoscrizioni 5, 6 e 7: quelle settentrionali, dove sono anche presenti maggiori fattori di criticità. Presso gli americani (tra cui prevalgono i peruviani e, in generale, i sudamericani) vi è una propensione a concentrarsi nella circoscrizione 3 (San Paolo) e negli altri quartieri a ovest e sud. Gli asiatici (tra i quali cinesi e filippini costituiscono i gruppi più numerosi) continuano a essere maggiormente presenti nelle aree più centrali; nei pressi di Porta Palazzo è ormai visibile la presenza di una piccola Chinatown torinese, con un ampio numero di negozi gestiti da cinesi. Gli europei non cittadini della UE (in grande maggioranza slavi e albanesi) hanno una distribuzione abbastanza omogenea nei quartieri torinesi e così pure i cittadini UE (in gran parte romeni).

Nei primi anni del 21° secolo, il completamento del recupero delle aree ex industriali ha creato nuovi insediamenti residenziali, specie lungo l’asse della Spina e nelle zone interessate dall’evento olimpico. Nel caso di Spina 3, nello spazio in cui all’inizio degli anni Settanta sorgeva un complesso di stabilimenti con oltre 20.000 addetti, ora si colloca un vero e proprio nuovo quartiere con circa 7500 abitanti. Esso è stato realizzato con interventi pubblici, privati e di cooperative; durante le Olimpiadi invernali del 2006 una parte delle abitazioni ha ospitato il Villaggio Media, con 1464 posti letto. La sua composizione sociale è di particolare interesse, perché evidenzia il tentativo di realizzare un quartiere socialmente misto, in uno spazio relativamente a breve distanza dal centro, ma circondato da aree che presentano qualche criticità. Uno studio compiuto nel 2012, quando la trasformazione dell’area è giunta alla sua fase conclusiva (L. Conforti, C.A. Dondona, G. Perino, Metamorfosi della città. Torino e la Spina 3, 2012), mostra come i nuovi residenti del quartiere provengano in larga parte dalle zone circostanti.

Questo non deve sorprendere: tutti gli studi sulla mobilità intraurbana a Torino, infatti, hanno sempre messo in luce la prevalenza di spostamenti residenziali di breve raggio. Meno scontato, invece, è il fatto che il quartiere ospiti una popolazione mediamente più giovane della media cittadina, con nuclei familiari più ampi, con una maggiore componente di impiegati e con titoli di studio più elevati. Si potrebbe dire che si tratta di una popolazione con caratteri analoghi a quelli della popolazione che, negli anni recenti, è stata attratta dalle cinture esterne dell’area metropolitana. L’ampia dotazione di spazi verdi presenti in Spina 3 e il favorevole rapporto tra qualità, prezzi e dimensione degli alloggi ha contribuito a trattenere questa popolazione in città. In qualche misura da tale episodio – al di là della singolarità delle circostanze in cui si è prodotto – proviene una interessante indicazione sulle politiche che possono risultare efficaci per contenere la diffusione urbana.

In sostanza, dunque, la geografia sociale di Torino, pur mantenendo alcuni caratteri di fondo che l’avevano contrassegnata nel periodo fordista, è interessata da profondi cambiamenti. Il centro storico ha fatto registrare segnali di imborghesimento, dopo essere stato luogo di approdo iniziale tanto delle migrazioni dal Sud, quanto delle nuove correnti dall’estero. Vi sono state modifiche della composizione sociale di alcune aree semicentrali divenute aree miste in cui sono presenti residenti stranieri – specie nella loro quota più consolidata – e popolazione autoctona. Le più forti concentrazioni di nuovi migranti si trovano ora soprattutto in alcuni settori della periferia Nord, verso i quali sono, d’altra parte, rivolti anche i principali programmi di riqualificazione previsti dalla municipalità torinese (con la Variante 200 del piano regolatore). Nel futuro, tali programmi potrebbero nuovamente incidere sulla distribuzione dei gruppi sociali, recuperando a usi residenziali gran parte delle aree ex industriali ancora non riconvertite. Tuttavia, mentre tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila i progetti di recupero hanno marciato speditamente, la crisi potrebbe costringere a un rallentamento; per questo anche le previsioni sull’evoluzione della struttura sociale della città debbono tener conto di un elevato margine di incertezza.

La città di Milano

Come per Torino, anche per Milano i primi decenni del dopoguerra hanno rappresentato una fase di forte espansione demografica, basata essenzialmente sullo sviluppo delle periferie: nonostante la città sia cresciuta, tra il 1951 e il 1961, di oltre 300.000 abitanti, l’area compresa entro la cerchia dei Navigli nello stesso periodo ha perso quasi 20.000 abitanti. Al di là dei quartieri popolari storici – collocatisi in quegli anni ormai in posizione semicentrale, anche se interessati a processi di degrado –, sono stati rapidamente costruiti nuovi complessi di edilizia residenziale pubblica, come Sant’Ambrogio, Gallaratese, QT8, Gratosoglio. Questi ultimi spesso inizialmente sono stati pensati come quartieri dotati di una forte indipendenza funzionale, in quanto destinati a ospitare famiglie giovani di recente immigrazione; in realtà, la mancanza di servizi e la scarsa qualità li ha trasformati in aree in cui si concentrano i gruppi sociali meno favoriti.

La trasformazione in senso postfordista di Milano si è attuata più precocemente rispetto a quella di Torino e al tempo stesso ha iniziato un forte processo di diffusione urbana che, se da un lato ha diminuito la densità comunque rilevante della città – 7100 abitanti/kmq, con punte fino a 15-20.000 in alcuni quartieri sviluppatisi tra l’Ottocento e il Novecento –, dall’altro lato ha teso anche a modificare la distribuzione dei gruppi sociali nella città (A. Arcidiacono, L. Pogliani, Le politiche urbanistiche di Milano (Guardando Torino), «Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino», 2011, 3-4, pp. 69-75).

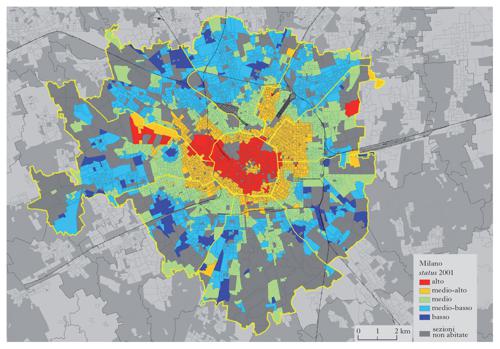

Se si analizzano i cambiamenti nella geografia sociale milanese, confrontando la situazione del 1991 e del 2001, si può constatare che nel corso di questo periodo si è verificato un peggioramento in tutte le fasce di status, con un ampliamento delle zone di marginalità e la diminuzione delle zone a status medio-elevato (Boffi, Tornaghi, 2007). Ragioni possibili di questo fenomeno sono la tendenza alla fuoriuscita dalla città delle famiglie più giovani e la persistente presenza di anziani, spesso assistiti da personale straniero a basso reddito.

Per quanto anche per Milano non sia più valido il ricorso a un semplicistico schema di differenziazione centro-periferia (tanto più se si consideri la vasta area metropolitana che gravita sul capoluogo), nel comune di Milano appare ancora evidente – anche se leggermente meno che nel passato – una struttura a cerchi concentrici nella distribuzione dei gruppi sociali (fig. 2).

Altrettanto netta è la distinzione tra parti centrali e periferiche se si prendono in esame altri indicatori, come quelli relativi ai livelli di istruzione (alte percentuali di laureati si trovano quasi esclusivamente in centro o negli immediati dintorni) e, sia pure con minore evidenza, alla composizione familiare (coppie senza figli e single tendono a risiedere in centro; giovani coppie con figli in periferia).

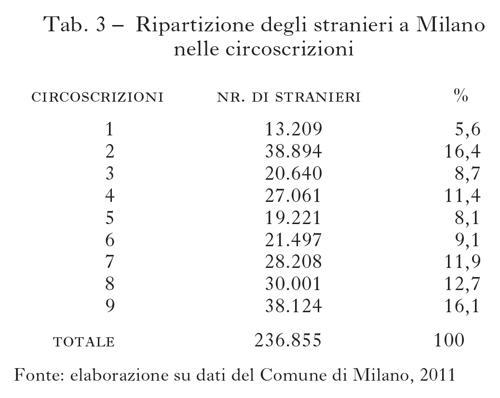

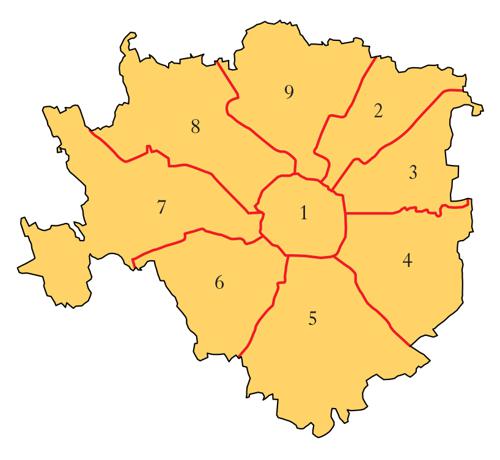

Più complessa appare la distribuzione dei cittadini stranieri nel territorio comunale. A Milano è rilevante in modo particolare la presenza di popolazione di origine asiatica (i filippini sono il gruppo più numeroso e i cinesi si collocano al terzo posto), come pure di egiziani e di latino-americani. Come si può osservare dalla tabella 3 e dalla figura 3, le circoscrizioni in cui si ha una maggiore presenza di stranieri sono quelle poste a nord del centro storico.

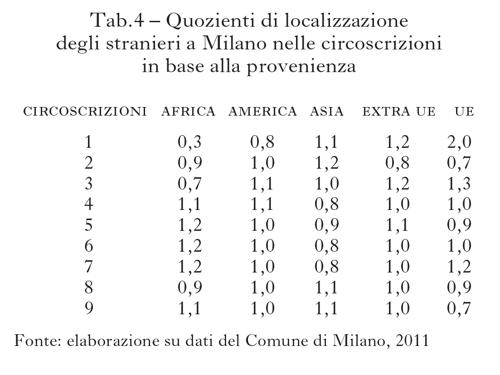

Tuttavia, si può anche constatare che esistono differenze significative nella distribuzione spaziale degli stranieri se si considerano (analogamente a quanto fatto per Torino) le loro provenienze, distinte in base ai continenti di origine (tab. 4). L’analisi dei quozienti di localizzazione, infatti, indica che i cittadini dell’UE (e, in misura molto più attenuata, gli altri europei) tendono a concentrarsi maggiormente nel centro; gli africani, per contro, sono pressoché esclusi dall’area centrale e sono invece maggiormente presenti nell’area a sud. I cittadini provenienti dall’America sono distribuiti in modo relativamente omogeneo nelle varie circoscrizioni, mentre per gli asiatici si dà una maggiore concentrazione nelle prime tre circoscrizioni e in particolare nella 2.

Considerando in modo specifico la localizzazione dei singoli gruppi nazionali, si possono, poi, riscontrare ambiti di specifica concentrazione di alcuni di essi, come l’insediamento dei cinesi nella zona di via Sarpi e quello egiziano nei pressi di viale Aretusa e piazza Selinunte (Boffi, Tornaghi 2007).

Questa più spiccata tendenza alla formazione di quartieri etnicamente connotati distingue, almeno parzialmente, il caso milanese da quello torinese. Un’altra differenza riguarda il centro che, a Milano, appare assai più nettamente ‘imborghesito’ rispetto alla corrispondente zona di Torino, nonostante le trasformazioni che anche il capoluogo piemontese ha subito recentemente. Anche la forte concentrazione di cittadini della UE nella prima circoscrizione milanese ribadisce questo elemento: si deve infatti osservare che a Milano – a differenza di Torino – tra questi cittadini sono presenti in misura consistente anche gruppi provenienti dai Paesi più sviluppati dell’Europa occidentale, e in particolare dalla Francia, Germania, Regno Unito.

La città di Genova

Rispetto ad altre grandi città italiane, Genova ha una caratteristica peculiare che le deriva dalla sua storia e dalla stessa collocazione geografica: il sostanziale policentrismo. Essa, infatti, ha una forte estensione lungo la costa (oltre 30 km) e il suo sistema insediativo è articolato, anche per il fatto che, crescendo, ha incorporato dal punto di vista amministrativo un insieme di comuni circostanti: ciò è accaduto nel 1874 e, successivamente, nel 1926, quando per decreto regio la città ha annesso ben 19 comuni, alcuni dei quali dotati di un’identità ben definita, specie a ovest della città, come Sampierdarena, Sestri Ponente e Voltri (A. Gazzola, La città policentrica: il caso di Genova, in Dalla città diffusa alla città diramata, a cura di A. Detragiache, 2003).

Anche Genova – come gli altri due vertici del triangolo industriale – ha conosciuto una rapida crescita negli anni Cinquanta e Sessanta, a seguito di imponenti migrazioni dal Sud. Dal punto di vista sociale, già negli anni Sessanta a Genova appariva netta la distinzione tra gli spazi abitati dalle diverse classi sociali (Cavalli 1965): a una concentrazione di operai a ovest del centro storico e in Valpolcevera si contrapponeva la concentrazione di ceti medio-elevati nel centro urbano, nelle parti collinari (Castelletto, Carignano) e nella zona orientale (Albaro, Nervi), mentre le aree di Valbisagno erano prevalentemente abitate da artigiani e piccola borghesia. Questa struttura dello spazio urbano, del resto, ha una impronta storica e risale alle scelte di ubicare l’industria pesante, già alla fine del 19° sec., a ovest (Sampierdarena), mentre la Valbisagno ospitava servizi collettivi e il centro aulico le sedi delle istituzioni e i servizi di livello superiore (A. Gazzola, Immagini di Genova, in Laboratorio Genova. The Genoa Lab, a cura di M. Ricci, M. Sabini, 2010). Le correnti migratorie del dopoguerra – come, del resto, anche quelle più recenti, provenienti dall’estero – hanno trovato spazi favorevoli all’insediamento soprattutto nel centro storico e in spazi interstiziali, prevalentemente a ovest.

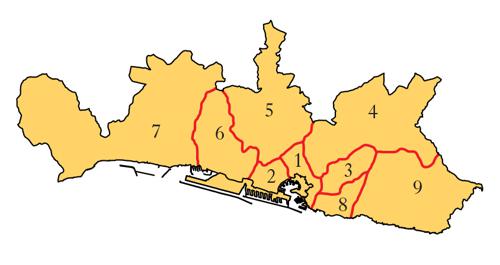

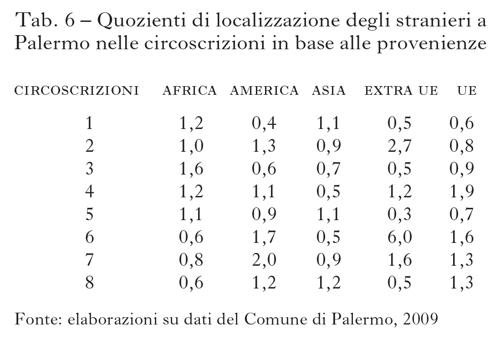

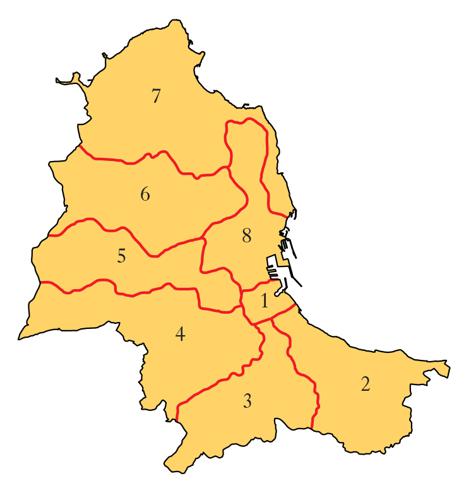

Nonostante queste trasformazioni, la struttura della geografia sociale della città derivante dalla sua storia appare ancora riconoscibile, anche se la presenza straniera sta ulteriormente generando nuova complessità. Quest’ultima, tuttavia, ha un peso percentuale complessivamente inferiore a quello di Torino e Milano, avendo raggiunto solo il 9% nel 2011. Per quanto concerne la composizione della popolazione straniera, una peculiarità del capoluogo ligure è la forte incidenza della componente latino-americana, che supera il 40% della popolazione immigrata e, all’interno di questa, soprattutto del gruppo ecuadoriano. Tale gruppo è di gran lunga il più numeroso, in quanto comprende quasi 18.000 persone: il numero degli ecuadoriani è più di tre volte superiore a quello degli albanesi (la seconda nazionalità presente nella città) e più di quattro volte a quella dei romeni (la terza).