Le minoranze linguistiche

Le minoranze linguistiche

Teoria e pratica della minoranza linguistica

Il fatto stesso che la parola minoranza sia costruita sul comparativo ‘minore’ le conferisce un ineliminabile alone di relatività: non soltanto, infatti, essa abbisogna di un termine di paragone, ma, soprattutto, lascia presumere che ciò che è minoranza in una certa località possa essere maggioranza altrove, e ciò che è minoranza oggi possa essere stato maggioranza in passato o potrà divenirlo in futuro. Non soltanto, ma può anche accadere che ciò che è minoranza rispetto a una determinata entità risulti poi essere maggioranza rispetto a un’altra entità di minori dimensioni.

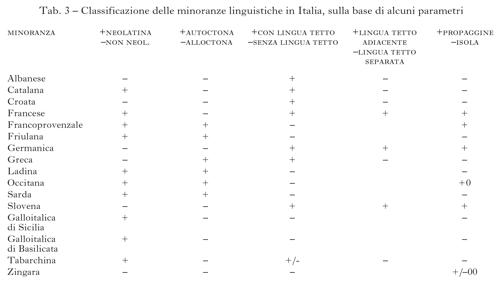

Sebbene, dunque, esso possa apparire quasi evidente, banale e intuitivo, il concetto di minoranza linguistica si rivela invece molto complesso e soprattutto molto – forse troppo – duttile, tale cioè da poter essere ricondotto a referenti diversi a seconda dei presupposti ideologici o degli scopi con i quali e per i quali viene impiegato. Dirò subito che, nell’accezione che al concetto di minoranza linguistica viene oggi più comunemente attribuita, le minoranze linguistiche in Italia sarebbero quelle elencate nell’art. 2 della l. 19 dic. 1999 nr. 482, vale a dire «le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e […] quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo».

Anche trascurando, per il momento, di sottoporre a un’analisi stringente la curiosa formulazione testé citata, non sarà privo di interesse confrontare questa lista con le minoranze che, sette anni prima della promulgazione della l. 482, venivano prese in esame in un lavoro dedicato alla medesima tematica (Telmon 1992). In tale circostanza, venivano passati in rassegna:

1. i galloitalici nell’Italia meridionale, suddivisi in: galloitalici in Sicilia, galloitalici in Basilicata, galloitalici in Sardegna; 2. i galloromanzi nell’Italia meridionale, suddivisi in: galloromanzi in Sardegna (catalano), galloromanzi in Calabria, galloromanzi in Capitanata;

3. i sardi;

4. i greci;

5. gli albanesi;

6. i croati;

7. gli sloveni;

8. i germanici, suddivisi in: carinziani, tirolesi, mòcheni, cimbri, alemanni;

9. friulani;

10. ladini;

11. francoprovenzali; il francese;

12. occitani;

13. minoranze diffuse: zingari, giudeo-italiani;

14. eteroglossie interne (emiliani in Versilia o nelle valli del Serchio, dell’alta Garfagnana, della Magra o del Limentra; veneti in Maremma, nel Lazio o in Sardegna; ferraresi e friulano-dalmati presso Alghero);

15. Nuove minoranze (lavoratori provenienti dall’Africa, dall’Asia, dall’Europa orientale, dall’America Centrale e Meridionale).

In questo elenco troviamo alcune coincidenze con la lista della l. nr. 482: i sardi, gli albanesi, i catalani, i germanici, i greci, i croati e gli sloveni, e poi il francese e, privi sì di articolo determinativo ma infelicemente designati attraverso un sostantivo etnico scientificamente ingiustificato, francoprovenzali, friulani, ladini e occitani. Tuttavia la legge non enumera tra le minoranze né i galloitalici della Basilicata, della Sicilia e della Sardegna (tabarchini), né i galloromanzi della Calabria o delle Puglie (i quali, essendo di parlata provenzale o francoprovenzale, si sono poi aggregati, in sede di applicazione della legge, con «le popolazioni […] parlanti il franco-provenzale, [ e ] l’occitano») né gli zingari (rom e sinti), né i giudei italiani, né le eteroglossie interne, né, infine, le ‘nuove minoranze’.

Per tentare di giustificare le esclusioni, il legislatore ha inserito, nel titolo della legge l’aggettivo storiche: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche». Una sorta di inutile foglia di fico, dal momento che le colonie galloitaliche della Sicilia o della Basilicata, risalenti con tutta probabilità alla prima metà del 13° sec., sono ben più storiche (nel senso di ‘antiche’, ammesso che l’aggettivo abbia questo significato) di quelle slave o di quelle albanesi o della maggior parte di quelle germaniche. Ammesso, appunto, che l’aggettivo storico abbia il significato di ‘antico’; se invece esso significa «accaduto, provabile, documentabile e memorabile», allora anche le colonie dei dissodatori veneti nelle Paludi pontine nel secolo scorso sono storiche, e anche la migrazione di lavoratori meridionali verso il triangolo industriale Milano-Torino-Genova della metà del Novecento lo è, e lo è – a fortiori perché segna una ‘storica’ inversione nei rapporti migratori tra Italia e resto del mondo – l’immigrazione di africani, asiatici, sudamericani che si è sviluppata a partire dagli anni Settanta dello scorso secolo.

Ciò che la legge e il volume del 1992 sulle minoranze linguistiche hanno in comune, e che è dovuto nel caso del libro a una forse eccessiva concessione alla semplicità divulgativa, è l’ingiustificata commistione di gruppi identificati mediante la semplice menzione degli aggettivi etnici e degli etnonimi («le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate»; oppure, in Telmon 1992, i galloitalici, i galloromanzi, i sardi, i greci, gli albanesi ecc.) e di gruppi identificati perché parlanti determinate lingue («le popolazioni […] parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo»; oppure, in Telmon 1992, «il francese»).

Diciamo pure che, dovendosi qualsiasi definizione di minoranza linguistica rifare a un gruppo sociale, numericamente inferiore all’intera società statale, individuato dal fatto di servirsi di un codice linguistico comune e diverso da quello che a sua volta viene usato dall’intera società statale stessa, l’identificazione mediante l’etnonimo è teoricamente la più corretta. L’uso del glottonimo («il francese») sarà, a sua volta, corretto parlando di ‘lingue minoritarie’ anziché di ‘minoranze linguistiche’. Tuttavia, non può sfuggire che, nella formulazione dell’elenco dell’art. 2 della l. nr. 482, alcune questioni restano poco chiare. Prendiamo per es. il primo gruppo, quello delle popolazioni definite per mezzo di un aggettivo etnico. In che misura è corretto chiamare «popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate» dei cittadini italiani che fin da quando si è formato lo Stato italiano si sono considerati italiani (e non greci, albanesi, croati), esattamente come tutti gli altri dialettofoni, non importa se italoromanzi o galloitalici o altrimenti alloglotti? Sarà più giusto chiamare ‘greci’ gli abitanti di Calimera o di Zollino o non piuttosto chiamarli ‘italiani parlanti una varietà di greco’? E i ‘croati’ di Acquaviva Collecroce si attribuiranno un’appartenenza croata o non piuttosto, semplicemente, una competenza linguistica in una varietà croata da loro chiamata, peraltro, na-našu e non hrvatski? Proprio a proposito di Acquaviva Collecroce, in un forum in Internet si legge il seguente intervento:

Io sono d’accordo sull’insegnamento del na-nas […] e non della lingua croata. Penso che le persone di Acquaviva si sentano Italiani con qualcosa di speciale e non croati deportati in un’enclave straniera (http://www.kruc.it/forum/kruc_forum.asp?forumid=23[aumentate_leve iscritto semplice 04/12/2007 : 11.28.14], 25 settembre 2014).

E qui il nostro blogger introduce un nuovo problema, che la formulazione della legge lasciava nascosto, quello del rapporto (o della dialettica) tra unità ‘emica’ (considerata cioè in una sua astratta unitarietà) e varietà ‘etiche’ (vale a dire concrete nelle loro diferenziazioni). O tra standard e varietà. O anche tra lingua di riferimento (o lingua tetto) e varietà a essa in diverse misure riferibili. Ciò che, nel caso specifico del na-našu di Acquaviva Collecroce, è da porre in rilievo (e che accomuna molte delle cosiddette alloglossie allogene, risultanti cioè da uno stanziamento di genti provenienti da altri territori) è che i secoli (almeno cinque, nel caso di Acquaviva) di separazione dalla lingua dei Paesi di provenienza e dai suoi sviluppi hanno coinciso con un periodo altrettanto lungo di sviluppo autonomo e ‘locale’ della parlata, di contatti ‘locali’ con villaggi o città circostanti di parlata italoromanza, e con un costante riferimento a una lingua di cultura e dell’uso scritto (prima il latino, poi l’italiano) di natura ben diversa da quella dei Paesi d’origine. La funzione di lingua tetto è stata ricoperta, durante questi cinque secoli, dall’italiano, non certo da un croato che, anche a prescindere dal suo ruolo ‘minore’ nel panorama delle lingue europee, era comunque talmente lontano da divenire sempre più un mito molto sfocato se non dimenticato (almeno, fino alla riscoperta romantica e poi all’attuale revival degli etnicismi…). Anche dal punto di vista linguistico, tra il croato e il na-našu c’è ormai un solco profondissimo: tutto il materiale linguistico della modernità (e non soltanto di quella attuale) è stato attinto a piene mani dall’italiano e, per quanto riguarda agricoltura e artigianato, dai dialetti molisani circostanti. E non soltanto il lessico è stato coinvolto in questo rimescolamento: anche i processi di semplificazione morfosintattica (scomparsa del genere neutro, scomparsa delle declinazioni ecc.) si sono sviluppati sui modelli dei dialetti italoromanzi o, addirittura, dell’italiano.

Difficile, a questo punto, definire «popolazione croata» quella di Acquaviva Collecroce (o di Montemitro, o di San Felice Slavo). Altrettanto difficile, ovviamente, definire albanesi, catalane, greche, slovene le altre popolazioni elencate nel primo segmento dell’elenco dell’articolo 2 della legge. Un po’ diversamente si pone invece la questione per quanto riguarda le «popolazioni […] germaniche». Gli abitanti della Germania si chiamano oggi, in italiano, tedeschi, non germani(ci). Con quest’ultimo termine si suole designare l’insieme delle antiche popolazioni di stirpe germanica, ulteriormente suddivisibili in numerose tribù: goti, ostrogoti, visigoti, longobardi, borgognoni, franchi, alemanni eccetera. Con uno sguardo più rivolto al versante linguistico che a quello storico o etnologico, possiamo anche dire che, in sincronia, si possono oggi considerare germaniche le lingue che appartengono alla famiglia linguistica germanica: il tedesco stesso, nelle sue diverse varietà sociali e regionali, e poi l’inglese, il lussemburghese, lo schwitzertuesch, l’olandese, il frisone, il danese, il norvegese eccetera. Da questo punto di vista, si può dire che l’espressione «popolazioni […] germaniche» contenuta nella l. 482 sia un po’ meno infelice delle espressioni «popolazioni albanesi, catalane […], greche, slovene e croate»: non si tratta infatti, ovviamente, delle popolazioni che, invadendo i territori dell’impero romano tra il 5° e l’8° sec., ne hanno decretato la fine, ma di comunità che parlano idiomi attribuibili alla famiglia delle lingue germaniche, come i dialetti sudtirolesi dell’Alto Adige, quelli dei mòcheni del Trentino o dei cimbri del Veneto, i dialetti alemannici (o walser, o tittschu) del Piemonte settentrionale e della valle aostana del Lys.

Quanto al secondo segmento, se sono individuabili abbastanza facilmente le «popolazioni parlanti il francese», grazie all’inequivocità referenziale di tale codice, non sarà altrettanto certa l’attribuzione di un preciso codice linguistico per il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo, vale a dire per delle entità linguistiche delle quali è postulata un’esistenza unitaria nominale, contrapposta a una realtà fattuale di differenziazione localistica. ‘Il’ francoprovenzale, quello con l’articolo determinativo, non esiste; nessuno può dire di parlare ‘il’ francoprovenzale. Che cosa parla chi parla ‘il’ francoprovenzale? Parlerà, presumibilmente, una delle centinaia di varietà locali a proposito delle quali si può dire non già, si badi bene, che in esse è suddiviso, ma solo che di esse si compone quell’etichetta che porta il nome di francoprovenzale. Si può riconoscere che il caso del francoprovenzale è un caso limite, ma la frammentazione del friulano, del ladino, dell’occitano e del sardo non è meno accentuata, né lo è l’assenza di una koinè, di uno standard, di una varietà di prestigio destinata o destinabile a imporre una sua norma. E se così fosse, invece? Se, cioè, una norma (reale o studiata a tavolino, come pure succede, benché paia assurdo) si imponesse o venisse imposta, non è probabile che in capo a qualche tempo le varietà soccombenti, divenute con ciò doppiamente minoritarie, comincerebbero a chiedere legittimamente una propria tutela?

Nel 1861, al momento dell’unificazione politica dell’Italia, pare che a parlare italiano fossero, oltre ai 400.000 toscani e ai 70.000 romani, «circa 160.000 persone disperse, per così dire, in una massa di 20 milioni di individui» (De Mauro 1970, p. 43). Se si pensa che la sola Napoli, alla stessa epoca, contava quasi 500.000 abitanti, quasi tutti napoletanòfoni, è facile dedurre che l’insieme di tutti gli italofoni, distribuiti in tutta la penisola, costituiva una minoranza non soltanto rispetto all’insieme di tutti i diversamente dialettofoni d’Italia, ma addirittura rispetto ai soli parlanti di lingue locali di città come Napoli, Milano, Torino, Palermo. Si potrebbe dire perciò che l’italiano sia stato, storicamente, lingua minoritaria per eccellenza. Il secolo e mezzo di unità politica del Paese ha condotto a un rovesciamento dei rapporti: oggi, quasi tutti i cittadini italiani hanno, sia pure in misure diverse, fatto proprio l’italiano, e le lingue locali di Napoli, Milano, Torino, Palermo sono diventate, a loro volta, delle minuscole minoranze. Basti vedere il rapporto ISTAT relativo al rilevamento del 2006, secondo il quale in Campania (una delle regioni nelle quali il dialetto oppone maggiore resistenza al declino generale) la percentuale di coloro che in famiglia (l’ambito nel quale, rispetto a quello degli amici e degli estranei, si osserva ovunque un maggiore uso del dialetto) si servono «solo o prevalentemente» dell’italiano ha superato quella di chi si serve «solo o prevalentemente» del dialetto: 25,5% i primi; 24,1 i secondi; nel 2000 il rapporto era ancora ampiamente favorevole al dialetto: 21,5% contro 31,5%. Il napoletano, in altre parole, non è più, rispetto all’italiano, una lingua maggioritaria; e questo non soltanto in Italia, ma neppure nella stessa Napoli. In modo analogo, nonostante le statistiche mostrino una relativa lentezza nel processo di sparizione dei dialetti, quando addirittura non lascino prospettare una nuova situazione di bilinguismo o di dilalìa che nel caso della Campania sarebbe suggerita da quei 48,1% che asseriscono di usare sia il dialetto sia l’italiano, sono obiettivamente minoranze i parlanti milanese a Milano, torinese a Torino e così via.

Sinché dunque, in Italia, i rapporti tra lingua e dialetti hanno visto soccombente la lingua e trionfatori i dialetti, si può ammettere che il ruolo di minoranze linguistiche venisse rivestito, praticamente, soltanto dai gruppi elencati nell’articolo 2 della l. nr. 482, incrementati naturalmente dai gruppi Galloitalici, Galloromanzi, ecc., prima ricordati (Telmon 1992). Se si eccettuano quelle sarde, infatti, «le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e […] quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo», menzionate dalla l. 482 del 1999, non si trovavano (se non nella scrittura) in conflitto con l’italiano, ma con i dialetti (galloitalici, veneti, italoromanzi) all’interno dei quali erano per così dire immerse o accanto ai quali dovevano vivere. Questo significa, in altre parole, che non è necessaria l’esistenza di un confronto con una lingua ‘ufficiale’ o ‘statale’ per rendere ‘minoranza’ dei parlanti che devono, nell’uso dei propri codici linguistici, tenere conto che le popolazioni circostanti non soltanto fanno uso di altri codici, ma soprattutto, in forza della superiorità numerica, si attendono che siano i parlanti della minoranza ad adattarsi o a tentare di adattarsi al codice maggioritario.

È dunque nel rapporto tra dialetti d’Italia (galloitalici, veneti, italoromanzi) e lingue di minoranza che si innesta il germe primigenio del concetto di minoranza linguistica, del conflitto di lingua e di cultura, delle dinamiche di interferenza e di mutamento asimmetrico e sbilanciato dei codici di minoranza. Il raggiungimento dell’unità politica e l’obiettivo dell’unità linguistica sotto il segno della lingua italiana hanno anzi, almeno inizialmente, dato alle minoranze linguistiche la sensazione di un notevole miglioramento del loro imbarazzo linguistico, perché la nuova lingua, al cui apprendimento esse aspiravano, poteva apparire come lo strumento per un affrancamento linguistico da vicini troppo ingombranti e, al tempo stesso, per un avanzamento sociale. Possiamo perciò osservare che definizioni di minoranza linguistica come quella che troviamo nel Dizionario di linguistica (1994) a cura di G.L. Beccaria – «Comunità più o meno numerose di parlanti la cui lingua materna differisce da quella sancita come “lingua ufficiale” dallo Stato di cui essi posseggono la cittadinanza» – sono valide nella misura in cui, in una società organizzata in Stato, esiste una lingua sancita ufficialmente come lingua dello Stato.

Vero è che il caso dell’Italia e della lingua italiana, che era ben lungi, nel 1861, dall’essere la lingua ufficiale, è un caso un po’ speciale. Sebbene, infatti, nel 1994 l’italiano non fosse ancora stato sancito come lingua ufficiale della Repubblica (lo sarà infatti soltanto in virtù del primo comma del primo articolo della più volte rammentata legge 482 del 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale nr. 297 del 20 dic. 1999: «1. La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano»), è sempre esistito, assai prima dell’unificazione del 1861, una sorta di tacito accordo in base al quale, a prescindere dalle caratteristiche e dai modelli (argomenti sui quali i pareri potevano discordare e le dispute moltiplicarsi), l’italiano/toscano veniva comunque considerato come la lingua degli italiani, anche di quelli che non lo parlavano. Alla luce, poi, dello straordinario successo postunitario e della raggiunta standardizzazione e diffusione capillare dell’italiano, l’estensore della citata voce del Dizionario di linguistica, si è trovato nella condizione di aggiungere che

a rigore, nella situazione sociolinguistica italiana, dovremmo comprendere tra le minoranze anche ciascuno dei singoli dialetti italiani, che si contrappongono ovunque alla lingua italiana in una condizione di subalternità e che la stessa condizione di minoranza avrebbe dovuto abbracciare anche le cosiddette minoranze diffuse e/o migranti, le eteroglossie interne e infine anche le nuove minoranze degli immigrati.

È probabile che una simile apertura possa essere apparsa eccessiva alle istituzioni ufficiali, italiane o europee che fossero. Di fatto, a livello italiano il risultato legislativo è stato quello della più volte citata lista della legge del 1999, mentre in Europa il massimo livello qualitativo è stato raggiunto dalla formulazione definitoria della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (European charter for regional or minority languages), il trattato internazionale nr. 148 della Serie dei Trattati europei, concluso a Strasburgo il 5 novembre 1992 nell’ambito del Consiglio d’Europa. L’ art. 1 della Carta fornisce la propria definizione di lingue regionali o minoritarie:

a) per “lingue regionali o minoritarie” si intendono le lingue:

i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e

ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato; questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;

b) per “territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria” si intende l’area geografica nella quale tale lingua è l’espressione di un numero di persone tale da giustificare l’adozione di differenti misure di protezione e di promozione previste dalla presente Carta;

c) per “lingue non territoriali” si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un’area geografica particolare di quest’ultimo.

Una definizione che, grazie al punto c), sembra poter prudentemente aprire la strada al riconoscimento di minoranze diffuse e nomadi, prive di unità territoriale, ma che con il comma ii) del punto a) tenta di ‘porre un freno’ a eventuali eccessivi allargamenti del concetto di minoranza. Se infatti, sembrano essersi detti gli estensori della definizione, noi consideriamo minoritarie tutte le lingue usate tradizionalmente, in un dato Stato, dai cittadini «che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione», praticamente tutti i dialettofoni dovranno, in un Paese come l’Italia, essere considerati minoranze linguistiche; e non, si badi bene, una minoranza unica, genericamente dialettale, contrapposta alla lingua italiana maggioritaria come somma di tante dialettalità diverse, ma altrettante minoranze quanti sono i dialetti (e consegue allora la domanda: quanti sono i dialetti in Italia?).

Di qui, e dalla consapevolezza di altre situazioni di dialettofonia almeno parzialmente simili a quella italiana, nasce il comma ii), che dice che per essere considerate regionali o minoritarie, le lingue che nel territorio di uno Stato sono usate da un gruppo numericamente inferiore devono essere «diverse dalla lingua ufficiale dello Stato», e precisa che questa espressione «non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti». Con quest’ultima limitazione, vengono escluse quelle che più sopra sono state definite ‘nuove minoranze’ ma soprattutto, nelle intenzioni, vengono esclusi pure i dialettofoni.

Di fatto, e per quanto riguarda l’Italia e i suoi dialetti, se questa era l’intenzione essa è stata male espressa: i «dialetti della lingua ufficiale dello Stato» italiano non sono infatti quei dialetti che una lunga, mai interrotta e mai contraddetta tradizione ha considerato tali (la lingua locale di Castelfranco Veneto, quella di Casalincontrada, quella di Metaponto o di Locri o di Orgosolo o di ognuno degli oltre 8000 comuni d’Italia). Questi dialetti non sono, infatti, i dialetti della lingua italiana, vale a dire delle varianti geografiche della lingua italiana; non nascono dal tronco della lingua italiana e non possono perciò distanziarsene. Geneticamente, essi nascono, esattamente come i dialetti toscani dai quali l’italiano prende le mosse, dal latino volgare parlato nelle diverse parti d’Italia: di dialetti del latino si dovrà semmai parlare, non certamente di dialetti dell’italiano. Questi ultimi saranno invece quelle varietà di italiano che chiamiamo generalmente italiani regionali e per questi nessuno, naturalmente, pretende uno statuto di lingue minoritarie.

Ma per i dialetti italiani (dialetti italiani, non dialetti dell’italiano) nessuno potrà mai affermare che non si tratti di codici linguistici autonomi e diversi da quello della lingua italiana, e che non possano pertanto rientrare nel perimetro delle definizioni della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Tutto ciò porta a concludere che, in Italia,

a) le minoranze linguistiche non si limitano alle sole 12 enumerate all’art. 2 della l. 482/1999;

b) esse non si limitano neppure a quelle che, generalmente, la letteratura specialistica aggiunge alle cosiddette minoranze linguistiche storiche (galloitalici, galloromanzi ecc.);

c) ognuno dei dialetti (o delle lingue locali, che è lo stesso) in uso in ognuna delle località italiane costituisce una minoranza linguistica.

Si è già accennato che una delle questioni più dibattute in tema di minoranze linguistiche (ma, a monte, anche in tema di classificazione dei dialetti) è quella del rapporto tra unità e variabilità; ciò risulta in modo molto chiaro a proposito del concetto di francoprovenzale: una lingua francoprovenzale, con la sua brava struttura morfologica e sintattica, con il suo sistema fonematico e il suo bravo vocabolario, non esiste e non è mai esistita; esistono le centinaia di lingue locali che, condividendo determinati tratti e trovandosi in un territorio coerente, coeso e coesteso, possono essere annoverate come lingue francoprovenzali o varietà territorialmente individuate, svariando dal territorio più esteso (per es., lionesi, savoiarde, morianesi, vallesane, cisalpine, valdostane, valsusine, valsangonesi, per le quali si ripropone ovviamente il pregiudizio dell’astrazione), alla localizzazione più puntuale (lansebourgois, tignard, neuchâtelois, aostano, giaglionese, coazzese ecc.).

La formulazione della legge di tutela, però, non tiene conto di questa realtà, e tratta le lingue minoritarie come se fossero tutte dotate di una varietà standard unitaria, e, quel che è peggio, come se tale varietà standard unitaria potesse essere oggetto di apprendimento. La tutela preconizzata a partire dal titolo della legge, in altre parole, sembra dover passare, quasi obbligatoriamente, attraverso la scolarizzazione: in nessuna parte della legge si fa riferimento ad azioni volte a favorire quella trasmissione da genitore a figlio che nella più gran parte dei casi è andata ormai persa e che pure è l’unico mezzo ‘naturale’ per garantire il mantenimento in vita di una lingua.

Meglio di ogni altro, è stato Nicola De Blasi a stigmatizzare la smania di normalizzare, normativizzare, standardizzare, omogeneizzare le differenze linguistiche con la convinzione che tale atteggiamento, unito alla coercizione, sia l’unico possibile per garantire la sopravvivenza o la promozione delle lingue minoritarie.

Non stupisce a questo punto che uno studioso catalano, Xavier Lamuela, sia stato anni fa incaricato di individuare la norma da proporre a tutti i friulani. Senza entrare nel merito di singole proposte, si può solo esprimere qualche perplessità sulla prospettiva storica a cui iniziative del genere sembrano riferirsi. Esse nascono dalla premessa che nelle diverse aree regionali si parlino varietà diverse e che sia necessario ricondurle a un’unica norma superiore […]. Per casi del genere, che poi si ripresentano in forme simili quasi in ogni altra regione italiana, la ricerca di una norma locale regionale comporterebbe inevitabilmente la prevalenza di un dialetto sugli altri, poiché se davvero si vuol raggiungere una varietà comune si dovrà pure accettare qualche rinuncia. In questa direzione, insomma, si cercherebbe un’alternativa rispetto a una lingua sopraregionale [rispetto cioè all’italiano, n.d.r.], ma, in nome di un superiore interesse regionale, sarebbero messe da parte definitivamente le varietà locali delle singole aree subregionali e dei singoli paesi. […]

Da quel che si legge in rete, ma anche da altre sparse iniziative, sembra che qualcuno ritenga davvero molto vantaggioso per i parlanti di piccoli centri rinunciare al proprio idioma locale, tradizionale e materno (la lingua degli affetti e delle memorie, legata a un luogo determinato), per aderire a una norma di portata regionale, derivata in realtà dal dialetto più forte della regione (dove questo sia facilmente individuabile). […] Il punto nodale è però che per aderire a una norma regionale i parlanti sarebbero indotti a rinunciare al proprio uso locale originario: l’affermazione di una minoranza difesa dai propugnatori della libertà linguistica produrrebbe come primo tangibile risultato uno stato di disagio per i parlanti delle “minimanze” linguistiche, le cui sorti non sarebbero difese da nessuno (De Blasi 2010, pp. 27-28).

Che non si tratti di allarmismo gratuito viene confermato dalle iniziative ‘normalizzatrici’ in atto un po’ dovunque, che vedono coinvolti non soltanto i parlanti friulani, ma anche quelli sardi, quelli ‘occitani’, quelli ‘francoprovenzali’. A proposito di occitani, non è privo di interesse osservare che le dispute interne non hanno avuto bisogno di aspettare l’emergere di una dialettica tra minoranze e ‘minimanze’, ma sono partite immediatamente su fatti di tipo nominalistico: pare che a un gruppo di parlanti, appartenenti all’insieme che, con il nome di occitani, rientra negli aventi diritto alla tutela prevista dalla l. nr. 482, siano state fatte delle obiezioni per le richieste di risorse a norma di legge, perché tale gruppo non desidera, per motivi politico-ideologici, essere chiamato occitano (la parola farebbe infatti riferimento alla grande area occitana e al movimento nazionalista pan-occitanista che ha Tolosa come fulcro), ma provenzale. Sebbene sia ben noto che la famiglia linguistica provenzale rientra a pieno titolo nel grande raggruppamento occitanico, ciò è bastato per scatenare l’ostracismo.

In taluni casi, le tendenze normalizzatrici non si limitano a preconizzare il successo di una varietà regionale, magari più prestigiosa, sulle altre, ma si spingono fino a operare delle scelte che oltrepassano, anche spazialmente, i territori interessati, e vanno a cercare varietà di riferimento ideologicamente connotate. In ogni caso, il richiamo alla opportunità di processi di elaborazione e le espressioni di rincrescimento per una loro assenza o per un loro ritardo, così come il richiamo alla necessità di un «sacrificio linguistico», consistente in un «progressivo e deliberato abbandono delle peculiarità idiomatiche prettamente locali» (Toso 2008, p. 22), sembrano oggi moneta corrente assai più della sensibilità ai destini delle lingue materne.

Le regioni, l’Europa, l’Italia

Non pare necessario, in questa sede, rivisitare il lungo itinerario percorso dallo Stato italiano per giungere alla più volte richiamata legge di tutela del dicembre 1999 nr. 482. Basti dire che fin dall’immediato dopoguerra l’Italia sconfitta non soltanto aveva dovuto cedere parti di territorio a est, alla Jugoslavia, e a ovest, alla Francia, ma soprattutto, dal punto di vista politico e linguistico, aveva dovuto concedere autonomia statutaria a territori come la Valle d’Aosta, l’Alto Adige (poi reso regione assieme alla provincia di Trento) e il Friuli e accettare forme di tutela linguistica per il francese, il tedesco, il ladino atesino e lo sloveno. Non soltanto, dunque, siamo ancora ben lontani dalla tutela ‘disinteressata’ delle minoranze linguistiche intesa come attuazione dei principi di democrazia affermati dalla Carta costituzionale, ma colpisce, alla luce soprattutto di quanto si è andati argomentando sinora, il richiamo costante alle ‘grandi lingue’: il francese, il tedesco, lo sloveno… Delle reali condizioni linguistiche dei territori, della loro dialettalità non meno intensa di quella di tutte le regioni d’Italia, neanche un cenno: le lingue che si devono tutelare sono le lingue degli usi colti e scritti, non quelle degli usi popolari.

Sarà invece l’attuazione dell’ordinamento regionale, aggiunta al fatto che la neghittosità statale a portare a compimento il dettato costituzionale (art. 6: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche») aveva nel frattempo consentito ad alcune forze politiche di sfruttare demagogicamente la tematica delle autonomie linguistiche, a dare un’accelerazione agli interventi legislativi in materia di minoranze.

Risvolti legislativi

Fin dall’indomani delle elezioni regionali del 7 giugno 1970, le regioni a statuto ordinario si preoccupano, nel redigere i propri statuti, di cercare di sopperire alle carenze di cui, in materia linguistica, lo Stato aveva sino allora dato mostra. Il 22 maggio dell’anno successivo, numerose regioni approvano gli statuti: nelle leggi regionali del Piemonte (nr. 338), del Veneto (nr. 340), del Molise (nr. 347), della Basilicata (nr. 350) compaiono espliciti riferimenti alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale e di costume di cui «sono portatrici le comunità locali». La regione Calabria giunge a identificare esplicitamente «le popolazioni di origine albanese e greca» (si noterà certamente la formulazione, decisamente più corretta di quella che, come abbiamo potuto constatare, contraddistinguerà la legge nazionale nr. 482) «e a favorire l’insegnamento delle due lingue nei luoghi dove esse sono parlate».

Fin qui, le enunciazioni di buoni propositi, quali potevano essere le formulazioni statutarie. Si dovrà però attendere fino alla l. 22 luglio 1975 nr. 382 e poi fino al d.p.r. attuativo 24 luglio 1977 nr. 616, perché lo Stato provveda a devolvere alle regioni le deleghe in materia di promozione educativa e culturale necessarie perché le regioni possano legiferare sulla tutela concreta dei loro patrimoni linguistici e culturali. E, curiosamente, l’avvio dell’attività legiferatrice delle regioni è molto più lento di quanto ci si potrebbe attendere: prima della cosiddetta risoluzione Arfè del Parlamento europeo, del 16 ottobre 1981, che fa appello a ogni grado di potere (nazionale, regionale, locale), perché, «nel rispetto delle rispettive autonomie», metta in atto una serie di azioni politiche, rivolte soprattutto all’ambito dell’insegnamento e della formazione, volte a salvaguardare le lingue e le culture regionali, l’unica regione italiana a legiferare in materia linguistica è il Friuli. Una regione importante, per la forte presenza di minoranze diverse, tali da mettere alla prova quella sorta di principio implicito nell’azione dello Stato italiano, consistente nel considerare la tutela linguistica come qualche cosa di applicabile alle sole ‘minoranze nazionali’, vale a dire a quelle francese, tedesca e slovena, per le quali del resto, come già si è fatto rilevare, l’azione di tutela era già funzionante in forza di trattati internazionali e non per scelta illuminata dello Stato italiano. L’importanza della pionieristica l. reg. 8 sett. 1981 nr. 68 consiste invece proprio nel fatto che alla pur proclamata difesa delle minoranze nazionali tedesca e slovena esistenti in Friuli si aggiunge l’affermazione della volontà di tutelare, alla stessa stregua, anche gli altri idiomi parlati nella regione, il friulano e il veneto.

Al di là della solita operazione illogica, consistente nella considerazione di fasci di parlate (il friulano, il veneto) come se si trattasse di una lingua unica, operazione che può considerarsi, di per sé, ancora neutra e dettata da buona fede semplificatoria, almeno finché non si incarna in velleità standardizzanti, la l. reg. 68/1981 della Regione Friuli deve essere valutata molto positivamente proprio perché per la prima volta vengono proposte per la tutela delle varietà che non sono soltanto quelle nazionali, tutelate di necessità, ma si identificano anzi con idiomi che, sino a quel momento, erano stati considerati e trattati come quei «dialetti della lingua ufficiale» che la stessa Carta europea esclude dal novero delle lingue regionali o minoritarie. E se per i dialetti friulani un certo movimento, inteso a farne riconoscere lo stato di minoranza autonoma, slegata dal resto dei dialetti italiani, era stato comunque abbastanza vivace anche in precedenza, per quanto riguarda il veneto, nonostante la sua innegabile vitalità e la sua unità probabilmente superiore a quella di ogni altro raggruppamento dialettale italiano (una sorta di koinè veneta, fondata su sviluppi a partire dalla varietà veneziana, vanta infatti una discreta e risalente diffusione regionale) non consta che fino alle goffe e scomposte affermazioni di stampo leghista ci sia mai stata una rivendicazione in tal senso. La cosa è più stupefacente (e più meritoria per il legislatore friulano) se si pensa che il veneto costituisce in Friuli una sorta di lingua coloniale, frutto della dominazione della Serenissima e perciò dell’erosione linguistica operata ai danni delle parlate originarie nel Friuli meridionale, a Trieste e a Udine, a partire da classi politiche borghesi e da funzionari dello stato veneto. Di quel veneto che la Regione Veneto non si deciderà a prendere in considerazione per altri venti anni (soltanto con la l. reg. 14 genn. 2003 nr. 3 si parlerà di «identità linguistica veneta»), viene dunque, paradossalmente, garantita la salvaguardia proprio in una regione nella quale esso è, in certo qual modo, un intruso.

Aspetti sociolinguistici: una prospettiva plurilinguistica

Questa circostanza fornisce un primo, importantissimo indizio per riuscire a cogliere la vera chiave di lettura dell’attività legislativa regionale in materia linguistica. La prospettiva statale deve infatti contemperare, da un lato, gli obblighi internazionali di tutela delle minoranze che in qualche modo si richiamano a lingue tetto appartenenti a nazioni-Stato (Francia, Austria, Jugoslavia e poi Slovenia) che fungono da ‘vigilanti’ dell’applicazione degli accordi e, dall’altro lato, la pura attività di censimento, per così dire, dall’alto, con larghe concessioni alle generalizzazioni di cui s’è ampiamente parlato nel primo paragrafo. La prospettiva regionale è invece una prospettiva che si sviluppa, potremmo dire, rasoterra; è prospettiva di territorio, ben più cosciente della realtà effettuale e, in particolare, del fatto che è la pluralità linguistica a permeare di sé l’intero territorio.

E non come mosaico di lingue diverse accostate ed escludentisi, ma come plurilinguismo attivo in ogni momento della giornata e in ogni angolo della regione, con tutti i risvolti che del plurilinguismo abbiamo imparato a conoscere: l’uso diglossico e funzionalmente selezionato, i fenomeni di prestito e di calco, quelli di interferenza, quelli di alternanza o di mescolanza linguistica. A monte di tutti questi, le dinamiche sociolinguistiche che, nella costituzione del repertorio, contraddistinguono e contrappongono dialetticamente i codici dominanti e quelli subordinati, quelli più prestigiosi e quelli più dimessi, quelli dotati di registri formali e quelli esclusivamente colloquiali, quelli dell’uso colto e quelli dell’uso popolare, quelli in cui si identifica, attraverso l’abilità scritturale, la crescita sociale e l’ingresso nella grande comunità del sapere e quelli che, pur non meno espressivi, restano confinati alla modalità testuale-discorsiva dell’oralità.

Per quanto riguarda le modalità e gli strumenti messi in campo per attuare la tutela, la l. 8 sett. 1981 nr. 68 della Regione Friuli prevede una molteplicità impressionante di interventi in campo scolastico, accademico, culturale, linguistico, editoriale e televisivo, concedendo sovvenzioni per ricerche, studi, mostre, attività informative, giornali e periodici in lingua locale, pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, traduzione di testi teatrali nelle lingue locali, toponomastica, ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali, premi per chi scrive in lingua minoritaria.

L’unica forma di tutela non prevista, si direbbe, è quella delle provvidenze volte a reintegrare (dove è scomparsa) o a favorire (dove ancora si conserva) la trasmissione intergenerazionale della lingua, dalla bocca dei genitori agli orecchi dei figli. Può apparire curioso o addirittura paradossale, ma né la pur valida legge friulana né quelle, successive, delle altre regioni dedicano neppure un accenno alla questione. Come se le istituzioni, ignorando che essa si è ormai interrotta da almeno una generazione, dessero per scontato che la trasmissione delle lingue locali di madre in figlio continua invece regolarmente ad attuarsi. Oppure, più probabilmente, l’impermeabilità degli organi legislativi al particolare aspetto della trasmissione ‘materna’ (che è poi l’unico aspetto veramente cruciale per la sopravvivenza della lingua) non deriva da semplice dimenticanza o da un’obiettiva difficoltà a tradurre in legge delle pratiche legate a un’attività naturale come quella della prima socializzazione ed educazione linguistica, ma al contrario dalla consapevolezza che la trasmissione famigliare è o sarebbe trasmissione orientata verso la varietà e non verso quell’unitarietà standardizzante alla quale forse vorrebbero tendere le istanze governative di ogni ordine e grado per semplificare la propria azione. Si tenga presente che se, come si è osservato, nel 1981 (anno della più volte citata legge regionale friulana) la trasmissione intergenerazionale delle lingue locali si era già interrotta da una generazione presso le classi popolari e da almeno due presso quelle medie e medio-alte, ciò era dovuto, come ogni analisi ha potuto facilmente dimostrare, allo stigma sociale di cui, coerentemente con il valore simbolico da sempre attribuito a ogni lingua, erano fatti oggetto i dialetti.

Un’intera generazione di proletari, in parole povere ma efficaci, ha ritenuto che abbandonare il dialetto per apprendere l’italiano e farlo apprendere ai propri figli fosse il mezzo migliore e più efficace per togliersi da una condizione di subalternità sociale. Sia pure in misure diverse nelle diverse parti d’Italia, la lingua trasmessa da una generazione all’altra, la lingua materna, ha cessato di essere quella ‘dei vecchi’ e, per scelta deliberata, è diventata l’italiano. Se, come si è detto, la scelta è stata deliberata, essa è stata anche libera e responsabile, così come è sempre stata libera e responsabile la scelta, da parte dei genitori, della lingua da insegnare ai figli come prima lingua. Ora però, dalle indagini che il dialettologo o il sociolinguista svolge sul terreno, si scopre che quegli stessi genitori che hanno deliberatamente scelto di insegnare l’italiano ai propri figli rimpiangono spesso di ‘aver dovuto’ compiere quella scelta e di ‘aver dovuto’ abbandonare l’uso del dialetto. Per rimediare, si pretende allora che la funzione di supplenza del ruolo genitoriale venga svolto, per l’insegnamento del dialetto, dalla scuola. E qui, il cerchio si chiude, perché – ammesso anche che questo rientri nei suoi compiti – la scuola deve per definizione offrire una norma linguistica, a scapito dell’uso delle singole varietà; una scrittura, a scapito delle singole oralità. Le varietà e le oralità (le «minimanze», per dirla con Nicola De Blasi), dunque, sono comunque destinate a essere sacrificate, a favore di una norma scritturale non particolarmente utile, perché concorrente con quella dell’italiano. La volontà di trasformare un sano equilibrio diglottico (a ogni codice la sua funzione) in un bilinguismo nel quale ogni codice deve essere reso capace di assolvere in modo completo a ogni funzione, in ogni registro, sottocodice o modalità, finisce per costringere i codici subalterni, quelli cioè che sono stati abbandonati dalle famiglie, a una vita di stentate seconde lingue (L2) scolastiche, che rischiano di essere mal sopportate durante il periodo degli studi, e poi abbandonate, come accade il più delle volte per le lingue apprese soltanto scolasticamente.

Tutto questo, perché le famiglie hanno deciso di accantonare il dialetto. Occorre aggiungere che la scelta, che abbiamo definito deliberata, è stata anche ingannevolmente condizionata da chi ha lasciato che si diffondesse la convinzione (o ne ha favorito la diffusione) che il cervello linguistico di ogni individuo non potesse contenere più di una lingua, e che l’apprendimento di altre lingue accanto a quella materna non potesse che essere imperfetto; che, in altre parole, avere già un dialetto come lingua materna impedisse o limitasse un buon apprendimento dell’italiano. Convinzione errata, come ha dimostrato l’opinione scientifica di psicolinguisti, glottodidatti, sociolinguisti, e come anche una semplice attenta e non condizionata osservazione delle esperienze concrete di pratica diglottica da parte di intere generazioni avrebbe potuto mostrare.

Tra il 1990 e i giorni nostri

Devono passare quasi dieci anni perché il Friuli faccia scuola; sarà infatti la l. reg. del Piemonte 10 apr. 1990 nr. 26 la prima che, in questo torno di tempo, presenta qualche elemento di novità. Intanto, va osservata con una certa curiosità una caratteristica che diventerà una costante delle leggi regionali piemontesi in fatto di lingue: l’uso del determinante ‘originale’, un attributo che viene aggiunto, sin dal titolo («in difesa dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte») a questa e alle successive leggi. L’aggettivo non viene spiegato, e non è dato sapere se con originale si intendesse ‘diverso da ogni altro’ oppure ‘colto nella sua autenticità’, o entrambe le cose. Il vero dato positivo, anch’esso palese sin dal titolo, è però il richiamo al concetto di ‘patrimonio’. Quanto alle lingue delle quali la Regione Piemonte si propone la promozione, esse sono «le quattro lingue storiche presenti sul proprio territorio (piemontese, franco-provenzale, occitano e walser)». E qui, qualche piccola chiosa si impone.

La prima delle quattro «lingue storiche» è il «piemontese». Ora, una sia pure cursoria conoscenza della geografia linguistica della regione ci mostra che la sua facies linguistica non è certo meno frammentata di quella delle altre regioni italiane: almeno otto o nove varietà subregionali fortemente caratterizzate possono essere agevolmente distinte (torinese, canavesano, biellese, vercellese, valsesiano, alto piemontese, monferrino, alessandrino, langarolo), anche prescindendo dalla serie dei dialetti lombardi, emiliani e liguri che incoronano, a est, a sud-est e a sud, i margini interni dei confini regionali. Benché ciascuna di queste sottovarietà non sia, a sua volta, che un’etichetta sotto la quale si raccolgono lingue locali diverse l’una dall’altra, tuttavia ciascuna di esse potrebbe, a rigore, rivendicare il diritto di chiamarsi piemontese. A rigore, appunto; perché poi, di fatto, la storia linguistica ci insegna che, a partire almeno dal momento in cui vi si installa la capitale sabauda (seconda metà del 16° sec.), il ruolo di Torino come capoluogo e modello di stili di vita, di pensiero e di lingua incomincia ad affermarsi, per poi crescere intensamente soprattutto nel secolo dell’industrializzazione, tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento. Durante quattro secoli, dunque, Torino e la sua lingua svolgono un ruolo di predominio e di modello, portando così il torinese ad assumere le vesti di ‘varietà di circolazione’ (Verkehrssprache), specie per il commercio, preludendo a un suo potenziale ruolo di koinè regionale e assumendo già, in vista di tale ruolo, la denominazione generica di piemontese. Fin dagli ultimi decenni del 20° sec., tuttavia, anche il torinese viene travolto dalla bufera che ha condotto alla crisi delle lingue locali; nel ruolo di lingua di prestigio e della crescita sociale viene scalzato dall’italiano e non vi è più nessun dialettofono di altre parti del Piemonte disposto, oggi, ad abbandonare il proprio dialetto per il torinese (sia pure con il nome di piemontese): se si spoglia della sua parlata locale, non lo fa per acquisire una parlata il cui livello di importanza non è più, ai suoi occhi, superiore a quela della propria; lo fa per acquisire l’italiano. E sbaglia, come abbiamo visto, perché per acquisire l’italiano non era certo necessario spogliarsi della parlata natìa, ma questa è un’altra storia…

Dunque, dietro all’etichetta ‘piemontese’ c’è qualcosa di ambiguo; e che cosa si celi dietro all’etichetta ‘franco-provenzale’ (che peraltro già all’epoca della promulgazione della l. nr. 26 veniva da tempo scritto senza trattino, sia in Italia sia in Francia e in Svizzera) lo abbiamo visto più sopra con ricchezza di particolari; anche delle dispute nominalistiche, prive di fondamento scientifico ma ricche di risvolti politici e ideologici, che hanno riguardato le etichette ‘occitano’ e ‘provenzale’ abbiamo parlato più sopra, e non desideriamo ritornarci; restano, nella loro essenza di ‘isole’ linguistiche, i dialetti walser, per i quali, quantomeno, nessuno si sogna per ora di evocare qualche forma di standardizzazione; anche se non mancano coloro che pensano di rifarsi al tedesco, almeno a livello scolastico. E non avrebbero completamente torto, se la trasmissione intergenerazionale fosse comunque garantita nella varietà locale, perché verrebbe in tal modo assicurata una sorta di lingua tetto alla quale fare riferimento per assicurare una dinamica di vitalità ai dialetti. Più dell’equivocità che pare trasparire qua e là nei contenuti della l. nr. 26 della Regione Piemonte, è però il peso dei ‘non contenuti’ ciò che maggiormente grava sul giudizio che possiamo dare all’iniziativa legislativa piemontese. Bella infatti l’iniziativa di chiamare «originale patrimonio linguistico» l’insieme delle lingue del Piemonte, ma non si vede come, proprio in nome dei «principi della pari dignità e del pluralismo linguistico» non trovino collocazione codici e sistemi linguistici altrettanto originali, altrettanto radicati, altrettanto storici quanto quelli piemontesi, francoprovenzali, occitani e walser. Mi riferisco, naturalmente, al francese, nei confronti del quale una sorta di velato ostracismo sembra contraddistinguere ogni azione legislativa piemontese (ancora nel novembre 2013 in una pur ricca e articolata Proposta di legge presentata alla Commissione cultura per l’approvazione nel Consiglio regionale del Piemonte mancava completamente ogni anche minima allusione al ruolo di questa lingua nel paesaggio linguistico e culturale della regione). Ma mi riferisco anche al fatto che le lingue locali del Verbano e del Novarese sono di tipo lombardo, che quelle del Tortonese sono fortemente influenzate dai dialetti emiliani, e che i dialetti dell’intera fascia meridionale della regione sono ligureggianti, quando non decisamente liguri.

In Europa e nel mondo.

Nel periodo successivo al 1990 si collocano inoltre, al di là delle attività legislative regionali, due importanti documenti di dimensioni europee. Il primo è la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui si è già accenanto per trarne una definizione di lingua minoritaria; vale ora la pena riparlarne a proposito delle sue concrete proposte relative alle forme e alle modalità di tutela della lingua minoritaria (artt. 7 e 8) consistenti:

1) nella facilitazione e/o incoraggiamento all’uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;

2) nella collaborazione tra tutti coloro che parlano varianti linguistiche simili;

3) nella messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;

4) nella messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell’area in cui tale lingua è usata, di apprenderla se essi lo desiderano;

5) nell’organizzazione di servizi scolastici a tutti i livelli per l’insegnamento delle lingue minoritarie;

6) nella promozione delle lingue minoritarie nell’uso legale;

7) nella loro promozione nell’uso dei mezzi di comunicazione di massa.

Tralasciando ogni altra considerazione, ci si vuole concentrare sul punto 2, dove la Carta fa appello alla «collaborazione di tutti coloro che parlano varianti linguistiche simili», per dare una anodina risposta al dilemma di fondo che contrappone coloro che si richiamano all’asserita necessità di arrivare, per procedere a una più solida difesa, a forme linguistiche uniche e normalizzate delle lingue a forte frammentazione dialettale e, dalla parte opposta, coloro (tra i quali si iscrive lo scrivente) secondo i quali ogni riduzione e normalizzazione a una varietà unica è arbitraria e lede i diritti alla tutela delle vere minoranze o delle minimanze.

Il secondo documento è dell’anno successivo (1993), ed è stato elaborato per l’UNESCO dal finlandese Tapani Salminen. Si tratta del Libro rosso delle lingue a rischio di estinzione (UNESCO red book report on endangered languages). Ancora una volta, si tratta di una sorta di censimento, come abbiamo visto essere tipico dei documenti nazionali o internazionali. Il suo interesse consiste nel fatto che, per quanto riguarda l’Italia, il repertorio delle lingue prese in conto va ben oltre rispetto alle minoranze che sei anni più tardi verranno elencate nella l. nr. 482. Non sarà forse inutile precisare che le «lingue a rischio di estinzione» del Libro rosso di Salminen coincidono, dal punto di vista fattuale, con le lingue minoritarie, e queste, ovviamente, con le lingue delle minoranze linguistiche. Inoltre, il linguista finlandese distingue, all’interno delle liste di lingue minacciate, tra lingue estinte, lingue quasi estinte, lingue in alto pericolo di estinzione, lingue in pericolo di estinzione, lingue che solo potenzialmente sono in pericolo di estinzione e lingue che non corrono alcun pericolo di estinzione. Segue la lista delle lingue citate, per l’Italia, dal Libro rosso nella traduzione di Tani (2006, p. 130), avvertendo che, tra le 27 lingue elencate, il veneto, l’italiano (toscano centrale), l’italiano del Sud (napoletano compreso) e il siciliano sarebbero le uniche a non correre pericolo di scomparsa: sloveno; croato del Molise; alemannico; bavarese; cimbro; catalano algherese; provenzale; francoprovenzale; ladino; friulano; sardo-gallurese; sardo-logudorese; sardo-campidanese; sardo-sassarese; piemontese; ligure; lombardo; emiliano; veneto; còrso dell’isola sarda della Maddalena; toscano e centro-italiano; italkiano (Judeo-Italian); italiano del sud e napoletano; siciliano; albanese arbëreshë; greco italiota; romani.

Non sarebbe difficile sottoporre a discussione parecchie delle scelte che hanno condotto a questo elenco (per non fare che un esempio, la quadripartizione sarda in gallurese, logudorese, campidanese e sassarese lascerà certamente scontenti tutti, sia coloro per i quali gallurese e sassarese non sono varietà sarde, sia coloro che scorgono nel nuorese una varietà a se stante, sia infine coloro che in nome di sa limba sarda respingono la suddivisione in varietà). Ancora più forti potrebbero essere le critiche riguardanti le lingue non elencate (mancano il galloitalico di Sicilia, quello di Basilicata e quello dei tabarchini; mancano il galloromanzo di Guardia Piemontese e quello di Celle e Faeto, e così via). Che poi il napoletano (fortemente caratterizzato in senso individuale e contrapposto agli altri dialetti del sud) si possa identificare con un ‘italiano del sud’ non è soltanto contestabile, ma è una vera e propria eresia, appena attenuata, per la verità, dal fatto che la corretta formulazione originaria del Red book era «South Italian (incl. Neapolitan)»: si trattava dunque di inclusione, non di identificazione. La forma dell’elenco rassomiglia molto alle classificazioni di Ethnologue: languages of the world, una pubblicazione cartacea e in rete del SIL (Summer Institute of Linguistics) che si incarica di fornire aggiornamenti periodici, mediante statistiche, sulle lingue del mondo (6912 lingue nella quindicesima edizione realizzata nel 2005) e che, sottoposto ad analisi, lascia trasparire una quantità di errori che, come osserva De Blasi, «rendono in verità del tutto inattendibili le informazioni che vorrebbero proporsi come complete e precise» (2010, p. 21). Una sorta di perfezionamento del Red book è costituito dall’Atlas of the world’s languages in danger edito da Christopher Moseley (1994, 20103), nel quale la lista delle lingue prese in esame per l’Italia passa dalle 27 del Libro rosso a 31, con alcuni importanti cambiamenti.

a) Lo sloveno, inesplicabilmente, sparisce. Esso viene in realtà sostituito dalla dizione «resiano» che, assente nell’elenco del Libro rosso, compare invece nell’Atlas. Ma la dizione resiano viene poi presentata, nella scheda di accompagnamento, non già come varietà di sloveno presente in numerosi comuni della parte orientale della provincia di Udine, lungo il confine con la Slovenia, ma nel solo comune di Resia. Anche della importante presenza slovena nella città di Trieste non si fa parola.

b) L’Atlas conserva la dizione «alemannico» del Libro rosso, ma aggiunge, inopinatamente, una nuova rubrica, «töitschu», che è in realtà un altro modo per nominare i dialetti walser. Di fatto, leggendo le schede relative, sembra potersi inferire un’ingiustificata separazione tra il walser del villaggio valdostano di Issime, chiamato töitschu, e il walser dei due restanti paesi germanofoni valdostani (Gressoney Saint Jean e Gressoney La Trinité) e di quelli del Piemonte settentrionale (Formazza, Macugnaga, Alagna Val Sesia, Rima, Rimella), chiamato alemannic.

c) Il «provenzale» del Libro rosso diventa «provenzale alpino» nell’Atlas. Colpisce favorevolmente che, in un’opera tendenzialmente e forse necessariamente generica, non soltanto non viene usato, per designare le parlate del Piemonte sudoccidentale, il termine sovraordinato occitano, ma, anzi, viene con grande precisione individuato il sottogruppo provenzale alpino al quale effettivamente esse appartengono.

d) «sardo gallurese», «sardo sassarese», «sardo logudorese» e «sardo campidanese» del Libro rosso diventano, nell’Atlas, gallurese, sassarese, logudorese e campidanese, lasciando così impregiudicata l’appartenenza di gallurese e sassarese alla famiglia delle lingue sarde. Stupisce però la scomparsa totale del glottonimo ‘sardo’ anche per il logudorese e per il campidanese.

e) L’emiliano diventa, correttamente, emiliano-romagnolo.

f) Il còrso dell’isola sarda della Maddalena perde, nell’Atlas, la specificazione geografica, per diventare semplicemente «còrso»; è probabile che, così facendo, gli autori abbiano voluto superare le differenze politico-amministrative e comprendere anche le parlate della Corsica nell’insieme del còrso inteso come lingua da salvare, indipendentemente dal fatto che si trovi soltanto nella piccola isola della Maddalena o anche nella grande isola della Corsica, politicamente francese.

g) L’Atlas non fa più menzione del «toscano e centro-italiano». Si tratta evidentemente dell’italiano tout-court (e infatti sarebbe forse stata più indovinata, per la dizione inglese (Tuscan & Central) Italian, una traduzione «Italiano toscano e centrale») a proposito del quale del resto già il Red book aveva fatto osservare che, insieme al veneto, all’italiano del sud o napoletano e al siciliano, non correva pericolo di estinzione.

h) Sparisce anche, nell’Atlas, la menzione dell’infelicissima etichetta «italkiano», con la quale venivano designati nel Libro rosso i dialetti giudeo-italiani (per i quali cfr. Telmon 1992, pp. 139-43). La ragione potrebbe risiedere nel fatto che, effettivamente, nel frattempo tali dialetti si sono davvero estinti, senza quasi lasciare traccia. Ma se, come si era visto sopra, sia il Libro rosso sia l’Atlas riportano anche le lingue ormai estinte, non si capisce perché dei dialetti giudeo-italiani, indipendentemente dal fatto che non si capisce bene dove nasca quella buffa denominazione ‘italkiano’, nell’opera più recente non si faccia più menzione. Siccome però nell’Atlas viene riportato, in coda all’intero elenco, anche l’Yddisch, viene il dubbio che gli autori abbiano impropriamente fatto rientrare in quest’ultima lingua quelli che nel Libro rosso erano chiamati giudeo-italiani. A proposito di denominazioni di stampo glottonimico, si ricorda qui che la parlata giudeo-italiana di Livorno, che è forse quella sopravissuta più a lungo, viene o veniva chiamata ‘bagitto’.

i) Sembra scomparire, nell’opera più recente, anche la menzione del «greco italiota» (Italiot Greek). In realtà essa non scompare, ma si raddoppia nelle due dizioni «griko (Calabria)» e «griko (Salento)».

j) Oltre all’appena ricordato griko della Calabria e del Salento e oltre al resiano (che, come si è detto sopra, va probabilmente a sostituire ciò che nel Libro rosso era chiamato «sloveno», come «provenzale alpino» ha sostituito «provenzale») e al töitschu che è andato curiosamente ad affiancarsi all’alemannico, nel passaggio dal Red book all’Atlas vi sono cinque ulteriori aggiunte:

1) Faetar: è il ‘faetano’, cioè il dialetto di Faeto (FG), che, insieme a quello di Celle San Vito, costituisce un’isola galloromanza (i più pensano francoprovenzale, ma la questione non è ancora del tutto risolta: potrebbe infatti trattarsi di provenzale, così come la tradizione orale locale porterebbe a credere) in territorio meridionale.

2) Gallo-sicilian: è il ‘galloitalico di Sicilia’; quell’insieme cioè di dialetti sparsi nelle province di Messina, Catania, Enna e Caltanissetta che, frutto di colonizzazioni medioevali dell’epoca federiciana, hanno continuato a vivere, sia pure con assorbimenti dovuti al contatto con le varietà italoromanze siciliane, fino ai nostri giorni. Va qui osservato che, in tema di galloitalici nell’Italia meridionale, né il Libro rosso né l’Atlas fanno cenno delle colonie galloitaliche della Basilicata (fatte rientrare, da quest’ultimo, in quelle siciliane) e, soprattutto, di quelle liguri di Carloforte e Calasetta, nella Sardegna sudoccidentale.

3) Gardiol: il ‘guardiolo’ è il dialetto galloromanzo (provenzale, per la precisione) di Guardia Piemontese, una colonia valdese in provincia di Cosenza nella quale, malgrado una repressione religiosa che portò nel 1561 al massacro di circa 2000 valdesi e all’abiura forzata dei superstiti, la parlata provenzale è sopravvissuta fino ai nostri giorni.

4) Mòcheno: viene così definito un insieme di lingue locali di ceppo germanico (e più precisamente di tipo bavarese, come quelle sudtirolesi della provincia di Bolzano), parlate nei comuni di Fierozzo, Frassilongo e Palù, in Val Fersina, a pochi chilometri a oriente di Trento.

5) Yiddish (Europe): sebbene non si riesca a ritrovare traccia di ciò nella scheda annessa all’Atlas, sembra che, come detto sopra, si possa inferire che l’aggiunta dell’yiddish nella lista delle lingue minacciate in Italia sia dovuta al fatto che in esso siano stati fatti impropriamente confluire i dialetti giudeo-italiani. A meno che l’Atlas non voglia invece riferirsi alle tracce individuali, eventualmente rinvenibili in Italia, di competenza del vero yiddish, e cioè di quella varietà di dialetto tedesco interferito con elementi ebraico-aramaici e altri slavi. Se così fosse, allora del curioso ‘italkiano’ del Red Book non resterebbe traccia. Ma, va aggiunto, anche di questo yiddish non pare che in Italia vi sia qualche traccia; che l’Atlas voglia alludere a ‘nuove minoranze’, giunte in Italia con le ultime ondate immigratorie? Ma sarebbero allora ben più numerosi i parlanti qualche dialetto arabo o latino-americano, o shwaili.

A commento finale dei due documenti, possiamo evidenziare che vi si possono osservare due tendenze contrastanti: da un lato, un generoso tentativo di comprendere la realtà sociolinguistica italiana, nella quale la posizione di subalternità sociolinguistica non è esclusiva di quelle che, alcuni anni più tardi, la l. nr. 482 sancirà come minoranze linguistiche storiche, ma è prerogativa anche di tutte e di ciascuna delle lingue locali; dall’altro lato, un’informazione spesso un po’ approssimativa e una comprensibile compendiosità provocano lacune, ridondanze, imprecisioni, superficialità. Come si vedrà più avanti, allorché le condizioni linguistiche di ogni singola regione verranno prese in esame, se è positiva l’aggiunta dei mòcheni nell’ultima lista, continua a mancare, per restare alle minoranze germanofone, la menzione del carinziano e del pustero-carinziano nel Friuli settentrionale e a Sappada, tanto più che in talune delle località germanofone e/o slovenofone del Friuli settentrionale da situazioni di plurilinguismo complementare, dove ogni codice era posseduto da una parte della popolazione, si è passati a situazioni di plurilinguismo supplementare, dove, almeno tendenzialmente, ogni gruppo linguistico ha fatto proprio anche il codice di ogni altro gruppo. Forse oggi le cose non stanno più in questi termini, ma il fatto che l’informatore del villaggio resiano La Glesie per l’inchiesta dell’Atlante linguistico italiano fosse, nell’intervallo tra le due guerre mondiali, in grado di rispondere, alle domande poste in italiano, nei tre codici (dialetto te;desco carinziano, dialetto sloveno vegliano, friulano) della piccola località, significa, in altre parole, che i rapporti verticali della quasi inevitabile diglossia erano certamente ancora tali da non imporre, malgrado la confessata preferenza per il tedesco, grandi distanze valutative tra l’uno e l’altro codice.

Se quanto si è detto sinora a proposito della varietà plurilingue del Friuli settentrionale e orientale dà, come era nelle intenzioni, l’idea di un plurilinguismo notevolmente equilibrato, occorre subito aggiungere alcune precisazioni di ordine sia diacronico sia sociolinguistico. Bisogna infatti precisare che il tempo intercorso dall’inchiesta di Pellis non soltanto ha visto spopolarsi queste piccole e isolate colonie linguistiche, ma soprattutto ha visto imporsi l’italiano regionale sia come varietà alta in sostituzione dell’eventuale Hochsprache tedesca sia, soprattutto, come varietà di comunicazione interetnica, in sostituzione del friulano, sia, talvolta, come varietà media e medio-bassa di molti domini comunicativi per l’innanzi ricoperti dai dialetti alloglotti stessi (situazione di dilalia). Non soltanto, ma occorrerà ulteriormente distinguere tra elementi, specie lessicali, del sermo cotidianus o meglio di quello generale e generico, per i quali il tetra- e magari anche pentalinguismo può forse ancora riscontrarsi oggi, dagli elementi del lessico specializzato settoriale, per i quali ben più difficilmente anche gli individui più attrezzati linguisticamente hanno oggi la disponibilità lessicale completa di tutti codici alternativi. È questa, dunque, la ragione per la quale si può dire che, in ciascuna delle località plurilingui, uno dei codici del grado basso della diglossia finisce comunque per avere la prevalenza, e questo sia a livello di plurilinguismo individuale sia a livello di diglossia comunitaria.

Prima di chiudere definitivamente con i documenti europei, per ritornare alle attività legislative regionali intraprese dopo il 1990, è opportuno cogliere ancora l’occasione delle schede che il Libro rosso propone a illustrazione dei due concetti di «Sicilian» e di «South Italian (incl. Neapolitan)» per fare alcune precisazioni e per meglio mostrare in quali enormi errori prospettici possa essere indotto chi operi delle categorizzazioni o delle schedature sulla base di informazioni generiche e lontane. Prendiamo, per cominciare, la scheda «Sicilian». Si tratta, per chi ha redatto la scheda, di una lingua, e di una lingua definita vulnerabile, tale cioè da correre qualche pericolo, anche se risulta parlata da ben cinque milioni di persone. Si va poi a vedere l’indicazione dei luoghi in cui la si parla, e si vede che, oltre che in Sicilia e in un largo numero di comunità emigrate nell’Italia del Nord, Belgio, Germania, Stati Uniti, Argentina, Australia, essa risulta parlata nella «southern and central Calabria» e nella «southern Apulia (Puglia)». La perfetta coincidenza tra il territorio descritto dalla scheda del Libro rosso e quello che in ogni manuale di dialettologia italiana è indicato come l’areale dei dialetti chiamati ‘meridionali estremi’ (C. Grassi, A.A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, 2003, pp. 70-73; C. Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, 2002, p. 175) ci fa allora capire che la denominazione Sicilian, che già sarebbe poco appropriata (se non come etichetta generica) per includere tutti i dialetti dei 390 comuni siciliani, diventa del tutto fuori luogo se deve comprendere anche, poniamo, i quasi 100 comuni della provincia di Reggio Calabria e gli altrettanti comuni della provincia salentina di Lecce, peraltro separata da due o trecento chilometri di un territorio le cui parlate sono di natura diversa. Intanto, la coincidenza territoriale ci dice che, ovviamente, non di lingua si parla, ma di un insieme dialettale; poi, che per questo insieme dialettale nessuno mai ha immaginato che potesse applicarsi il nome di ‘siciliano’ (oltre che di quella di ‘dialetti meridionali estremi’, qualcuno ha fatto uso della formula semplificatoria ‘dialetti siculo-calabro-salentini’); infine, non si comprende perché allora non venga applicata per analogia la denominazione ‘piemontese’ (o, a scelta, ‘ligure’ o ‘lombardo’ o ‘emiliano-romagnolo’) all’intero raggruppamento galloitalico, che per l’appunto comprende l’insieme delle varietà di queste quattro regioni.

La seconda incongruenza riguarda, come si è detto, il ‘South Italian’, l’italiano meridionale. Questa denominazione è perfettamente degna di entrare nel quadro delle denominazioni che inquadrano le varietà regionali dell’italiano. Un codice linguistico uniforme e uguale a quello in uso in Toscana o nell’Italia settentrionale per una alta percentuale dei suoi tratti, specie morfologici, e soltanto leggermente divergente e, diciamo così, marcato per quanto riguarda alcuni tratti intonativi, fonetici (tondo per ‘tonto’, tonno per ‘tondo’, shtare per ‘stare’, intsieme per ‘insieme’ ecc.), lessicali (villa per giardini pubblici ecc.) può senza esitazione essere chiamato ‘italiano meridionale’. Ma a leggere la scheda esplicativa del Red book si capisce che non era questo il senso che i suoi autori volevano dare al loro ‘South Italian’. Basta partire dalle denominazioni: se infatti l’inglese ‘South Italian’ e il francese ‘Italien du sud’ continuano a essere ambigui o comunque allusivi più a una varietà regionale dell’italiano standard che a una vera e propria lingua a sé, la traduzione spagnola mostra invece chiaramente che cosa avessero in mente gli autori. La versione spagnola è infatti «napolitano-calabrés», che significa, alla lettera, lingua locale di Napoli (e cioè dialetto napoletano: quello in cui, per es., ‘piangere’ si dice chiagnnere, ‘Madonna’ si dice Maronna ecc.) e dialetti calabresi (presumibilmente della Calabria centro-settentrionale, visto che quelli meridionali erano considerati siciliani). Guardando gli altri dati della scheda, la stima approssimativa dei parlanti, basata su fonti diverse, è di 7.500.000, e tali parlanti sarebbero distribuiti tra Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria settentrionale, Puglia settentrionale e centrale, Lazio meridionale, Marche meridionali, gran parte dell’Umbria orientale. Intanto, l’estensione dei territori nei quali si parlerebbe questo minacciato ‘italiano meridionale’ o ‘napoletano-calabrese’ porta a sviluppare qualche dubbio sulla correttezza del numero degli abitanti.

La Campania ha dunque, da sola, 5.769.000 abitanti; la Basilicata ne ha 576.000; l’Abruzzo, 1.312.000; il Molise, 313.000. Per la Calabria settentrionale, consideriamo le province di Cosenza (714.000 abitanti), di Catanzaro (359.000 abitanti) e di Crotone (171.000 abitanti). Per la Puglia centrale e settentrionale, le province di Bari (1.246.000), Foggia (628.000), Brindisi (399.000), Barletta (392.000). Per le Marche meridionali, la provincia di Ascoli Piceno (210.000 abitanti), e per il Lazio meridionale la provincia di Frosinone (493.000 abitanti). In totale, sono 12.582.000: circa 5 milioni in più di quelli stimati dal Libro rosso.

Se poi si guarda all’estensione di questo territorio, anch’esso coincide perfettamente con quel settore dei dialetti che i manuali definiscono centromeridionali: ancora una volta, dunque, è stato scambiato per territorio di pertinenza di una lingua (‘italiano meridionale’ o ‘napoletano-calabrese’) ciò che in realtà è l’areale di un insieme di dialetti, spesso anche molto diversi tra loro, come sono diversi, in effetti, i dialetti calabresi rispetto a quelli campani e, all’interno di questi ultimi, i dialetti di quasi tutta la regione rispetto a quelli del capoluogo e dei suoi immediati dintorni. Per non parlare, poi, delle differenze tra i dialetti dell’Abruzzo citeriore e quelli dell’Aquilano o delle differenze tra i dialetti della Puglia e quelli della Campania o della Basilicata.

Nelle regioni italiane.

Sull’onda della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e, approvata dal Consiglio d’Europa il 1° febbraio 1995, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, riguardante «l’accesso delle persone appartenenti a minoranze nazionali ai media, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale», le regioni italiane conoscono un nuovo fermento di azioni legislative concernenti la materia linguistica. Non soltanto le lingue che in qualche modo potevano essere riconosciute come straniere (croato, albanese, catalano, tabarchino, walser, occitano, francoprovenzale), ma anche le lingue regionali (sardo, gallurese, sassarese, piemontese, friulano) incominciano a trovare riconoscimento nelle disposizioni legislative regionali, e questo non può derivare che dall’influsso che la Carta europea ha certamente esercitato sulle regioni.

Come si può osservare dalla tabella 2, tuttavia, la prima azione legislativa regionale di questo periodo non è importante tanto per lo sguardo rivolto alle lingue regionali o minoritarie delle quali si cura la Carta europea, quanto piuttosto per l’attenzione verso quelle che, sulla scorta di De Mauro («Difficilmente riusciremo a risalire la china […] dei luoghi comuni e dell’avversione nazional-razziale, se non collegheremo i problemi delle minoranze di antico insediamento e quelli delle minoranze nuove», T. De Mauro, Cultura illiberale e minoranze etniche, «L’Espresso», 25 nov. 1990, p. 96) ho chiamato le «nuove minoranze» (Telmon 1992, pp. 149-52).

La l. 28 apr.1995 nr. 79 della Regione Abruzzo, infatti, si presenta come legge di modifica di una precedente legge (l. 13 febbr. 1990 nr. 10): Interventi a favore dei cittadini abruzzesi che vivono all’estero e dei cittadini extracomunitari che vivono in Abruzzo. Tra gli interventi previsti, c’è per l’appunto un richiamo alla tutela e all’azione per il mantenimento dell’identità linguistica culturale e religiosa dell’immigrato e della sua famiglia. Inutile sottolineare, da un lato, l’altissimo grado di civiltà che caratterizza l’iniziativa legislativa della Regione Abruzzo e, dall’altro, il suo carattere pionieristico e anticipatore di qualcosa che, a distanza di quasi vent’anni, in campo nazionale si fa ancora attendere.

Si può ancora aggiungere, a commento della legge 79 del 1995, che le parlate abruzzesi della regione, assai diversificate, come già si è accennato, tra quelle orientali e quelle occidentali e ulteriormente frammentate all’interno di ciascuna di queste due grandi varietà, non potevano godere, agli occhi degli ambienti politici locali, di grande autonomia, visto che il Libro rosso, con il quale la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie condivide evidentemente l’ispirazione, infelicemente inserisce, come si è visto, le parlate abruzzesi nel grande contenitore dell’italiano meridionale. Per questa ragione, e per il fatto che l’unica minoranza linguistica ‘straniera’ della regione (quella albanofona di Villa Badessa) nel 1995 si era ormai praticamente estinta, il legislatore ha lodevolmente pensato di rivolgere la propria attenzione alle lingue e alle culture degli immigrati.

Anche la l. reg. 22 marzo 1996 nr. 15 del Friuli Venezia Giulia (Tutela del patrimonio linguistico della regione) è un po’ singolare; a differenza infatti della precedente LR n. 68/81, della quale costituisce un approfondimento migliorativo ricco di riferimenti alla Carta europea, essa indugia infatti a indicare con grande meticolosità gli strumenti e i servizi educativi, culturali, informativi, amministrativi, accademici per favorire la promozione della «lingua friulana». Come si noterà, si è qui passati al singolare, e a una considerazione unitaria della lingua, come se le tante sue declinazioni locali non esistessero più.

Come l’Abruzzo, anche il Molise rientra, stando alle indicazioni della Carta europea e del Libro rosso, tra le regioni nelle quali la lingua regionale o minoritaria, la lingua da salvare, è l’’italiano meridionale’. Questo spiega che anche in questo caso, come già in quello dell’Abruzzo, l’assemblea regionale non si sia preoccupata, nello stendere la propria legge sulla tutela linguistica, delle proprie parlate italoromanze, ma soltanto delle minoranze ‘straniere’: quelle di origine croata residenti a San Felice del Molise, Acquaviva Collecroce e Montemitro e quelle di origine albanese residenti a Ururi, Portocannone, Campomarino e Montecilfone. Nel «valorizzare e promuovere il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana», dunque, ciò che caratterizza positivamente la l. reg. 15 maggio 1997 nr. 14 del Molise consiste proprio nel fatto che tali minoranze non sono definite ‘popolazioni croate’ o ‘popolazioni albanesi’, ma più correttamente «comunità molisane di origine croata ed albanese», la protezione e la valorizzazione delle cui lingue contribuiscono, come recita appunto la legge regionale sulla scorta dei principi proclamati dalla Carta europea, «alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali».

Un mese dopo il Molise, anche il Piemonte emana una sua legge (17 giugno 1997 nr. 37, che riprende e modifica la già citata legge nr. 26/1990). Forte della citazione sul Libro rosso, il Piemonte giunge, in questa sua legge regionale, a considerare lingua minoritaria la lingua piemontese, senza tenere conto delle grosse difficoltà poste dall’estrema variegazione linguistica (cui s’è già fatto cenno più sopra) e, ancora una volta, ignorando del tutto l’esistenza del francese e delle varietà non pedemontane lombarde, emiliane e liguri presenti sul territorio regionale. Anche se concettualmente sminuito dall’ideologico punto di vista unitario, l’inserimento del piemontese (sarebbe stato preferibile potersi servire della dizione ‘delle parlate piemontesi’) nel corpo della legge mostra tuttavia che, grazie proprio all’azione svolta, pur tra mille errori, dalla Carta europea e dal Libro rosso delle lingue a rischio di estinzione, una importante svolta si è compiuta, facendo comprendere che in Italia il ruolo sociolinguistico delle lingue locali galloitaliche, italoromanze, venete non è, rispetto all’italiano, meno subalterno e meno ‘minoritario’ di quello delle minoranze ‘nazionali’ o delle minoranze che verranno chiamate ‘storiche’.