Le imprese cooperative nelle regioni italiane

Le imprese cooperative nelle regioni italiane

In tutto il mondo le imprese cooperative contano più o meno un miliardo di soci. Si tratta di un numero assolutamente importante, in considerazione del fatto che la popolazione mondiale è stimata all’incirca in 7 miliardi e mezzo di persone. Il movimento cooperativo, quindi, è un fenomeno globale, che interessa praticamente tutti i Paesi e tutte le culture, il che è abbastanza significativo e sorprendente se si considera che ha meno di 200 anni e che non ha avuto una gemmazione simultanea ampia e diffusa, ma è nato nell’Inghilterra industriale della prima metà del 19° secolo. L’Italia è certamente uno dei Paesi in cui la cooperazione ha avuto un’importanza storica di prim’ordine e in cui ancora oggi, a metà del secondo decennio del Duemila, le imprese cooperative esprimono una massa critica tutt’altro che trascurabile. Circa 12 milioni di soci e 1,2 milioni di addetti consentono alle cooperative italiane di contribuire per l’8% alla formazione del Prodotto interno lordo (PIL), e di esprimere alcuni importanti casi di eccellenza. In particolare, i segmenti della grande distribuzione, dell’agroalimentare, del credito e delle costruzioni sono contraddistinti dalla vivace presenza di importanti cooperative che hanno alle spalle una lunga tradizione.

L’eterogeneità del radicamento territoriale del movimento cooperativo è un fatto acclarato. In particolare, due regioni italiane – l’Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige – si sono storicamente mostrate più sensibili verso questo fenomeno, e nel corso del 20° sec. questa netta vocazione cooperativistica non è venuta meno. Più in generale, a una gemmazione di sodalizi abbastanza importante nel Centro-Nord ha fatto eco una tradizione minore nel Mezzogiorno continentale e insulare, pur se si è soliti ricordare l’importante opera svolta in Sicilia da don Luigi Sturzo (1871-1959), fondatore, promotore e sostenitore di numerose casse rurali. Tuttavia, dopo gli anni Settanta, anche le aree meridionali sono state interessate da una crescita del movimento cooperativo, che può dirsi un fenomeno vivace e dinamico su tutto il territorio nazionale.

Pur se la letteratura non ha mancato di sottolineare le diversità regionali, non c’è ancora uno studio che metta in diretta correlazione la cooperazione italiana con la sua dimensione geografica. O meglio, in varie ricerche si è avuta la presentazione di dati statistici su base regionale, ma non si è mai proceduto a incrociare tali dati con quelli della popolazione attiva o delle imprese complessive.

In pratica, quindi, si è sempre messa in rilievo la massa critica della cooperazione, ma non si è andati oltre, per verificare il peso specifico di questo genere d’impresa nella singole realtà regionali, per es. rapportando i dati sugli addetti alle cooperative con quelli relativi a tutti gli occupati.

È proprio quello che ci proponiamo di fare in questo saggio, nell’intento di assumere la dimensione regionale come griglia di riferimento, per sviluppare una lettura statistica – e di conseguenza un’analisi storiografica – e capire meglio che tempi e dimensioni ha avuto lo sviluppo della cooperazione nelle singole realtà del territorio italiano.

In questa maniera, non ci si limita a riscontrare che l’Emilia-Romagna e il Trentino-Alto Adige sono state le principali aree di riferimento della cooperazione, ma si vuole mappare regione per regione l’andamento del movimento, in valore assoluto e in relazione alle altre imprese e agli occupati complessivi.

Dopo un paragrafo che ricapitola a grandi linee la storia del movimento cooperativo in Italia – ponendo particolare attenzione al secondo Novecento e ai temi e ai problemi sollevati dalla più recente storiografia – si passa all’analisi dei dati, che rappresenta il core del saggio.

In un successivo paragrafo, poi, si considerano le legislazioni regionali nel quadro di quella nazionale, nel tentativo di capire come gli Enti regione, creati nel 1970, si sono approcciati a questa materia. Nelle conclusioni, infine, si ricapitolano i principali risultati euristici del saggio.

Il movimento cooperativo: temi e problemi del caso italiano

Nell’Italia preunitaria, così come in quella immediatamente successiva all’unificazione, le prime gemmazioni cooperative furono un insieme di esperienze differenti, tutte accomunate dall’idea e dalla volontà di realizzare un tipo di impresa nuovo e peculiare. L’impresa tradizionale, che aveva come finalità principale il profitto, non soddisfaceva pienamente le esigenze di una parte dei ceti sociali subalterni o piccolo borghesi. Il suo contraltare, dunque, divenne la cooperativa, un tipo d’impresa che – come si suole dire – metteva al centro la persona, i suoi bisogni e il lavoro. In questo senso, il profitto non era il fine ultimo dell’impresa, ma solo un mezzo per il soddisfacimento delle necessità dei soci, che potevano essere l’acquisto di generi alimentari a prezzo equo, la garanzia di un salario adeguato o l’ottenimento di prestiti a tassi che non fossero da usura.

La cooperativa si prefigurava come un’impresa con un’impronta maggiormente etica, perché l’adesione era libera e volontaria, tutti i soci erano uguali a prescindere dalla quota sociale versata, e gli utili non erano correlati al capitale azionario e molto spesso erano reinvestiti in cooperativa per irrobustirne la struttura. Inoltre, chi decideva le linee strategiche, e cioè il consiglio di amministrazione, lo faceva sulla base di un mandato affidatogli dai soci democraticamente riuniti in assemblea, e una delle preoccupazioni dei dirigenti era l’istruzione dei lavoratori e della base sociale, nonché la fornitura di servizi essenziali a compensare le carenze di un welfare state ancora a livello embrionale.

A volte queste esperienze erano mutuate da modelli di riferimento esteri, come quando, nel 1854, a Torino era nato il Magazzino di previdenza dell’Associazione generale operaia, considerata la prima cooperativa italiana, che si richiamava direttamente alla cooperativa di consumo di Rochdale, nata dieci anni prima in Inghilterra e ritenuta la prima esperienza di successo in questo ambito. In altri casi, invece, si trattava di elaborazioni assolutamente originali. Per esempio, nel 1883, grazie all’impegno del socialista Nullo Baldini (1862-1945), era sorta l’Associazione generale degli operai braccianti del Comune di Ravenna, una cooperativa che si occupava sia di lavori di bonifica sia della coltivazione collettiva di terreni agricoli, e prima nel suo genere a livello mondiale.

Più in generale, in questa fase pionieristica, la cooperazione rappresentò un modello organizzativo molto aperto, che poteva essere applicato in differenti maniere e con diversi scopi, nei settori agricolo, del consumo, dell’artigianato, dell’edilizia, del trasporto, del credito, del mutuo soccorso. E varie culture politiche concorsero a sviluppare e diffondere quest’idea, da quella socialista a quella repubblicana, da quella cattolica a quella liberale.

Nel 1886, a Milano, nasceva la Federazione delle società cooperative italiane, dal 1893 Lega nazionale delle cooperative e mutue, organo di rappresentanza del movimento, che aveva lo scopo di superare determinate divisioni ideologiche e di evitare l’isolazionismo delle singole esperienze. Si trattò di una svolta epocale per la cooperazione italiana, che attorno a questa centrale poté maturare e crescere, forte di un coordinamento, di una politica di indirizzo e di una rappresentanza in ambito politico-istituzionale.

«L’idea cooperativa – scriveva Maffeo Pantaleoni (1857-1924) – è un’idea virile; è l’idea di gente che non vuole sottostare alle condizioni di salario richieste da un impresario, o che non vuole sottostare alle usure di strozzini, o che non vuole sottostare ai prezzi che piace di fare a un sindacato di dettaglianti; è un’idea di emancipazione e di ribellione, cioè ognora l’opposto dello spirito di mendicità» (Esame critico dei principi teorici della cooperazione, «Giornale degli economisti», 1898, 16, p. 216).

L’impostazione apertamente progressista collocava la cooperazione italiana di fine Ottocento nell’alveo di un movimento riformatore variamente articolato che comprendeva tutte quelle compagini che rivendicavano politiche sociali per l’alfabetizzazione, per la tutela sanitaria, per i diritti dei lavoratori, e che criticavano le impostazioni più retrive e conservatrici dell’Italia liberale. Quando, sul finire del secolo, una deriva autoritaria attraversò l’intero Paese, centinaia di cooperative furono chiuse o commissariate, con l’accusa di fare propaganda sovversiva.

Ma fu solamente il colpo di coda di forze e culture politiche che faticavano a soffocare le aspirazioni di una parte sempre più consistente della popolazione. E agli inizi del Novecento, con l’avvio della cosiddetta età giolittiana, l’Italia fu attraversata da un’importante crescita economica, che per la prima volta contemplava sia il decollo industriale sia una evidente attenzione alle politiche sociali e di inclusione. Il movimento cooperativo fu uno dei protagonisti di quegli anni, che sono anche ricordati come l’«epoca d’oro della cooperazione italiana», durante la quale si ebbero uno sviluppo e un consolidamento in alcuni dei settori chiave, quali l’agricoltura, il consumo, l’edilizia e il credito.

Nel primo decennio del Novecento la Lega nazionale delle cooperative e mutue fu l’epicentro di un movimento cooperativo che significò innanzi tutto «emancipazione». A partire da certe aree del Paese, dove la cooperazione era più forte, come l’Emilia-Romagna, la Toscana, ma anche la Lombardia, il Piemonte e il Veneto, associarsi a una cooperativa significava investire sul proprio futuro e su quello della propria famiglia, nonché ambire a una migliore qualità della vita.

La mondina padana, per es., trovava nella cooperativa di braccianti un’organizzazione che non solo le garantiva un salario decoroso, ma che si preoccupava di dare un’istruzione ai suoi figli o di fornirle un sussidio se si ammalava. Allo stesso tempo la cooperativa di consumo del paese le faceva credito nei periodi dell’anno in cui non lavorava o guadagnava di meno e la cooperativa di abitazione le forniva una casa a prezzi calmierati. La cooperazione, quindi, operava sempre di più in rete e, soprattutto nel Centro-Nord, dove aveva raggiunto una massa critica maggiore, aveva in buona parte dismesso la fragilità e la consistenza episodica e isolata delle origini.

Il primo conflitto mondiale interruppe la fase di crescita della cooperazione, se non altro perché tutto l’assetto produttivo subì forti contraccolpi, a seguito del dirottamento di tante risorse dall’economia di pace a quella di guerra. Ma la conclusione del conflitto rappresentò pure il cosiddetto ‘completamento dell’Unità’, perché il Trentino, l’Alto Adige, la Venezia Giulia e la restante parte del Friuli furono annessi al Regno d’Italia, e ciò significò un arricchimento della cooperazione, dato che in alcuni di questi territori il movimento era tutt’altro che marginale, e anzi a Trento come a Trieste le cooperative erano tra le protagoniste della vita civile ed economica.

Tuttavia, la Prima guerra mondiale radicalizzò varie posizioni politiche, anche interne alla Lega nazionale delle cooperative e mutue, che da centrale di tutto il movimento si ritrovò fortemente sbilanciata su posizioni marxiste. Nel 1919, i cattolici diedero origine a una struttura concorrente, denominata Confederazione delle cooperative italiane, e anche i repubblicani si adoperarono per creare organizzazioni cooperative proprie, imperniate attorno a un ente denominato Consorzio autonomo.

Benito Mussolini e le camicie nere interruppero bruscamente lo sviluppo democratico del Paese e con esso anche l’affermazione del movimento cooperativo. In tutta Italia, soprattutto dove la cooperazione era fiorente e ben radicata nella società civile, lo squadrismo fascista intervenne per distruggere con la violenza ciò che i cooperatori avevano costruito. A Modena come a Firenze, ad Asti come a Cremona, le sedi di centinaia di cooperative furono devastate e incendiate, i dirigenti furono bastonati e, nei casi più gravi, uccisi, i soci furono minacciati e ricattati, e indotti con la forza ad accettare nuovi amministratori, vicini al Partito nazionale fascista (PNF).

Nel 1925, la Lega nazionale delle cooperative e mutue e la Confederazione delle cooperative italiane furono sciolte d’autorità, dopo che, alcuni anni prima, era stato commissariato e poi fatto fallire il Consorzio autonomo repubblicano; al loro posto fu istituito l’Ente nazionale della cooperazione – denominazione alla quale, nel 1931, fu aggiunto l’aggettivo ‘fascista’ –, che propugnava un modello cooperativistico in buona parte snaturato e svuotato delle finalità sociali, dove la democrazia era bandita, dove i soci non controllavano più la dirigenza, ma al contrario la dirigenza controllava i soci. Il lavoro non era più equamente distribuito, ma gli iscritti al fascio erano apertamente favoriti, mentre i nuovi amministratori in camicia nera svendevano i beni e le proprietà delle cooperative ad amici e parenti.

Gli anni fra le due guerre rappresentarono un duro banco di prova per la cooperazione democratica. Dal punto di vista numerico il movimento crebbe in vari settori, perché la marginalizzazione di certe istanze sociali e il venir meno di una forte identità operaista o bracciantile consentirono un irrobustimento del capitale umano e della natura imprenditoriale delle cooperative. Anzi, messa alle spalle la violenza squadrista, il fascismo prese a esaltare la cooperazione quale espressione della coesione e dello spirito cameratesco. E nuove opportunità furono colte nel comparto agroalimentare, nelle colonie, e in tutte quelle realtà dove il PNF non usava le cooperative in maniera esclusivamente strumentale, ma le favoriva perché oramai diventate un’appendice dell’organizzazione totalitaria. Fu l’anima più profonda della cooperazione a essere colpita, ossia la sua impronta etica e solidaristica, il suo funzionamento democratico, la sua vocazione alla perequazione sociale.

Il secondo conflitto mondiale rappresentò le fine politica di Mussolini e del suo regime, mentre la Resistenza e la Liberazione furono il caposaldo di un’Italia nuova e differente, in cui anche il movimento cooperativo veniva defascistizzato e ricondotto nell’alveo originario. La nuova Carta costituzionale, promulgata nel 1948, era stata elaborata dai rappresentanti di tre grandi culture politiche – liberale, cattolica, marxista – che avevano storicamente mostrato grande interesse verso la cooperazione. Non a caso, l’art. 45 individuava in essa un legame fondamentale fra sfera sociale ed economica e quindi fra società civile e vocazione imprenditoriale: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».

Nel frattempo, le cooperative erano tornate a prosperare in gran parte del Paese, soprattutto in quelle regioni del Centro-Nord dove era più forte la tradizione prefascista e dove l’istanza cooperativa diveniva quasi il naturale proseguimento della Resistenza, a fondamento di una ricostruzione morale e materiale del Paese. Tuttavia, mentre il sindacato – almeno in una prima fase – fu contraddistinto dal prosieguo dell’esperienza unitaria di stampo ‘ciellenistico’, cioè in continuità con l’esperienza resistenziale, il movimento cooperativo si divise fin dal 1945 in due compagini differenti, una di orientamento marxista e una di ispirazione cattolica, e cioè le ricostituite Lega nazionale delle cooperative e mutue e Confederazione delle cooperative italiane. A queste due centrali si aggiungeva nel 1952 l’Alleanza generale delle cooperative italiane (AGCI), animata da repubblicani e socialdemocratici.

A prescindere da queste divisioni, nella società civile le cooperative si erano nel frattempo ben affermate, molto spesso in maniera spontanea e capillare, per cui in ogni campanile della pianura padana, e presto anche in tante altre realtà del Centro-Nord, era presente una cooperativa agricola, una di consumo, una di produzione e lavoro, una di trasporto, che spesso assolvevano, tutte assieme, a una funzione di calmierazione dei prezzi e di lotta alla disoccupazione. Infatti, contrariamente alle imprese private, le cooperative davano lavoro e opportunità anche alle fasce deboli, ossia a tutti coloro che faticavano a trovare un impiego, perché considerati ‘fuori mercato’.

Con la fine delle urgenze legate alla ricostruzione, l’Italia entrò in un periodo di boom economico che avrebbe rappresentato il volano per una delle più incredibili trasformazioni del Paese, avviandolo verso la società del benessere. La provincia rurale, popolata da braccianti e mezzadri, lasciava il posto a un’Italia più urbana, in cui le periferie delle medie e grandi città si allacciavano all’hinterland, in un assommarsi di raccordi viari, di nuove zone industriali e di palazzoni popolari. La centralità del lavoro – in particolare di quello operaio e impiegatizio – venne ben presto affiancata dalla centralità del consumo, ossia da un nuovo paradigma culturale non più legato al soddisfacimento dei bisogni primari, ma all’appagamento di desideri che ben presto sarebbero diventati esigenze irrinunciabili: l’automobile, gli elettrodomestici, le vacanze, solo per fare alcuni esempi.

In questa fase, che sostanzialmente coincide con gli anni Cinquanta e Sessanta, la cooperazione cercò di adeguarsi con rapidità a tali cambiamenti, e soprattutto maturò una riflessione sul proprio ruolo politico, ossia di dialogo con le forze partitiche e sindacali di riferimento. Si trattò di un’evoluzione travagliata, in cui prese forma anche uno scontro generazionale, tra i vecchi cooperatori, spesso provenienti da percorsi professionali di tipo politico, magari con esperienze nella Resistenza, e le nuove leve che, invece, avevano avuto maggiori opportunità di studiare e qualificarsi e portavano quindi nella cooperazione una più evidente cultura tecnica e manageriale.

Fu una fase di importante selezione delle risorse umane e di investimenti che avrebbero dato i propri frutti nell’immediato futuro. Anche se negli anni del miracolo economico il movimento cooperativo non diede prova di particolare successo, e anzi attraversò una fase di sostanziale stagnazione, si trattò di un’esperienza assolutamente importante. Da un lato il reinvestimento di una parte dei profitti in cooperativa consentì un processo di patrimonializzazione e di consolidamento di queste imprese, dall’altro maturarono alcune scelte strategiche, quali un progressivo distacco dal versante politico-sindacale e soprattutto una maggiore capacità di «fare sistema».

In particolare, la Lega nazionale delle cooperative e mutue – poi seguita nella medesima direzione dalle altre due centrali – decise di investire in due direzioni. La prima era la creazione di network, a iniziare dai consorzi di settore, per sfruttare delle sinergie altrimenti inespresse. La seconda invece prevedeva un vasto e articolato processo di unificazione fra cooperative dello stesso settore, prima sul piano locale, poi provinciale, fino a creare compagini di carattere interregionale. In questa maniera, da piccoli sodalizi che operavano in un comprensorio circoscritto, si passava gradualmente a imprese di maggiori dimensioni, in cui l’incidenza dei costi fissi era minore e in cui era più semplice raggiungere standard qualitativi elevati.

E così gli anni Settanta – che per il nostro Paese rappresentarono un momento di crisi economica e politica – furono, invece, un trampolino di lancio per la cooperazione italiana, che mise a frutto gli investimenti e le trasformazioni effettuati durante il miracolo economico, e – insieme alle imprese private e a quelle pubbliche – diventò protagonista del tessuto produttivo italiano. In agricoltura, nel consumo o in edilizia, le cooperative erano spesso realtà di medie dimensioni, comunque significativamente più grandi che in passato, con un profilo imprenditoriale molto più netto e marcato, e quindi dotate di una maggiore capacità di penetrazione nei mercati.

Inoltre, il movimento si allargò a settori merceologici prima disattesi, a iniziare dal vasto comparto dei servizi all’impresa e alla persona, dove operavano le ditte di pulizia, manutenzione, logistica, vigilanza e simili. Proprio in questo ambito del terziario, la cooperazione fu protagonista di un boom di vaste proporzioni, che interessò significativamente anche le regioni del Mezzogiorno, in precedenza meno toccate dal fermento cooperativistico.

Negli anni Settanta, e poi anche nel decennio seguente, maturò un modello cooperativo innovativo e vincente, in cui spiccavano la maggiore efficienza e l’attitudine imprenditoriale. Precedentemente relegate ai margini della vita economica, e da molti definite residuali, le cooperative avevano saputo modernizzarsi e riconquistare quote di mercato in numerosi segmenti merceologici.

Non per questo furono esenti da critiche, soprattutto da parte di tutti coloro che vedevano nella grande dimensione un pericolo per la governance democratica – o, per dirla con un termine dell’epoca, per l’‘autogestione dei soci’ – e che percepivano certe scelte imprenditoriali come antitetiche rispetto a una vicinanza ideale al sindacato e alle forze politiche di riferimento. In particolare, si paventava che le cooperative si omologassero all’impresa capitalistica e che perdessero quella vocazione sociale che le aveva contraddistinte fin dall’Ottocento.

In tal senso gli scontri tra la Lega nazionale delle cooperative e mutue e la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) sono stati particolarmente esemplificativi. Le radici di questo dissidio stavano in una domanda apparentemente semplice: ha senso che il sindacato sia presente in una cooperativa di lavoratori? I dirigenti della cooperazione affermavano che il sindacato non aveva ragione d’essere in una compagine di questo genere, dato che i lavoratori erano i proprietari della cooperativa, e dunque non erano dei dipendenti ma un imprenditore collettivo. E come tali era giusto che si autogestissero come meglio credevano, senza alcun bisogno del sindacato.

La CGIL, invece, faceva presente che l’autogestione poteva essere facile da attuare nei piccoli gruppi, mentre rischiava di essere svuotata di significato in una cooperativa con centinaia o addirittura migliaia di soci, che operava su sedi differenti e in cui il corpo sociale faticava a trovare delle occasioni di confronto. In questi casi, anzi, poteva realizzarsi una dicotomia tra la base sociale, impegnata nel lavoro operativo, e il management, che prendeva le decisioni strategiche. Infatti, i singoli iscritti che svolgevano mansioni poco qualificate non sapevano nulla o quasi nulla di tecniche di bilancio, finanza aziendale, legislazione sugli appalti ecc., e dunque delegavano al consiglio d’amministrazione la gestione imprenditoriale dell’azienda. Pur se il consiglio d’amministrazione era eletto democraticamente dai soci, si creava una discrasia tra quest’ultimo e la base sociale, perché il management era meglio informato sui meccanismi complessivi che regolavano l’impresa e in assemblea trasmetteva queste conoscenze ai soci.

È evidente che doveva esistere un rapporto di fiducia e lealtà tra chi amministrava e chi era amministrato. Altrimenti, il rischio era che il consiglio di amministrazione fornisse alla base sociale una versione edulcorata dell’andamento dell’impresa, allo scopo di farsi confermare per l’anno successivo, oppure che gestisse la cooperativa in maniera eccessivamente autoritaria, chiedendo ai soci rinunce sul piano personale in nome delle necessità di bilancio. Oltretutto, il fatto che il management fosse una minoranza ben organizzata che si contrapponeva a una maggioranza disorganizzata faceva sì che venisse rovesciata la struttura teorica che regolava la cooperativa. Ossia, di fatto era il consiglio d’amministrazione che controllava l’assemblea dei soci, mentre in teoria avrebbe dovuto essere l’assemblea dei soci a controllare il consiglio.

In un contesto di questo genere il sindacato avocava a sé una funzione di monitoraggio, a rappresentare un diaframma fra la base sociale e la dirigenza. Si volevano evitare quelle che all’epoca erano chiamate ‘derive aziendalistiche’, e cioè un’attività del consiglio d’amministrazione che prescindesse dai veri interessi dei soci e fosse tarata invece sulle regole classiche del management.

Sulla base di queste considerazioni, a partire dagli anni Settanta il principale punto di scontro fra cooperative e sindacati riguardò il rispetto del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL). Le cooperative tendevano a considerarlo un mero riferimento, che poteva essere trasgredito ogni qual volta – per necessità di bilancio o altro – i soci decidevano volontariamente di ridursi i salari. Di fatto, però, questo apriva la porta a una serie di violazioni sistematiche in quegli appalti in cui il costo della manodopera era il principale onere economico. Per vincere queste commesse, i consigli di amministrazione delle cooperative inducevano i soci a lavorare di più a parità di salario o, anche, a rinunciare a una parte del medesimo; così potevano praticare un prezzo più vantaggioso e aggiudicarsi quella commessa, anche perché su questo terreno le imprese private non potevano entrare, dato che erano vincolate al rispetto del contratto collettivo nazionale.

Naturalmente, si trattava di una scelta premiante sul piano imprenditoriale – anche per questo negli anni Settanta si registrò l’impetuosa crescita di cooperative di servizi –, che però non trovava assolutamente d’accordo il sindacato, che anzi si batteva per evitare queste deroghe e non voleva avallare la logica secondo cui i soci lavoratori di una cooperativa potevano essere indotti ad ‘autosfruttarsi’. Tanto più che, parallelamente, proliferò anche una cooperazione ‘spuria’, fatta di imprenditori che davano alla propria azienda una forma giuridica cooperativa proprio per avere questo genere di facilitazioni, e che dunque potevano vessare e spremere la forza lavoro sotto minacce e ricatti di vario genere.

Questo tipo di impresa operava soprattutto nei servizi – pulizie, manutenzioni, ristorazione aziendale, movimentazione merci, vigilanza ecc. –, un settore che era cresciuto molto, anche sull’onda di un forte processo di esternalizzazione. E quindi, si può dire che fossero molto ampi i confini delle sistematiche deroghe al contratto collettivo. Anche per questo, gli scontri tra cooperazione e sindacato furono talvolta davvero aspri, con dichiarazioni taglienti che davano bene l’idea del livello di conflittualità raggiunta. Basti pensare che le cooperative furono più volte definite organizzazioni che ‘estraniavano i lavoratori dalla lotta’ o ‘che sfruttavano democraticamente i soci’.

Tuttavia, in altri comparti merceologici – quali la distribuzione commerciale, il credito o le costruzioni – non si ebbe lo stesso genere di dinamica, e anzi la cooperazione si segnalò per la capacità di coniugare l’attitudine di fare business con quella di mantenere vivo il proprio patrimonio di valori. Le integrazioni salariali per i soci-lavoratori delle cooperative edili, il radicamento territoriale delle cassi rurali e artigiane, o l’educazione al consumo e il rigore nei controlli di qualità fatti dalle catene di supermercati a proprietà cooperativa – Coop e Conad in primis – costituiscono sicuramente i casi più esemplificativi in questo senso.

Ma c’è anche un altro ambito nel quale – in maniera differente e per certi versi ancora più netta, – la vocazione sociale della cooperazione trovava un forte riscontro. Dalla metà degli anni Settanta era maturata una nuova proposta imprenditoriale in seno alla cooperazione, che si proponeva l’inserimento o il reinserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Era la cosiddetta cooperazione sociale di tipo B, un modello associativo particolarmente originale. Attraverso questo genere di impresa – riconosciuto e regolamentato nel 1991 – migliaia di soggetti deboli riacquistavano una dignità: erano i disagiati psichici precedentemente internati nei manicomi, gli ex carcerati, gli ex tossicodipendenti, le ragazze madri, i portatori di handicap. Grazie alle cooperative sociali, queste persone cessarono di essere mortificate da un mercato del lavoro a volte spietato e di rappresentare un costo per lo Stato, che in varia maniera doveva farsene carico. Al contrario, tramite il lavoro e un ambiente quotidiano maggiormente positivo e propositivo, diventarono un valore aggiunto per la società e per l’economia.

All’inizio del 21° sec., le cooperative italiane sono un insieme fortemente eterogeneo e contraddittorio. Finita la cosiddetta prima repubblica, gran parte delle ragioni che avevano giustificato la divisioni fra Lega nazionale delle cooperative e mutue (oggi Legacoop), Confederazione delle cooperative italiane (oggi Confcooperative) e AGCI sono venute meno. Tant’è che nel 2011 queste tre centrali hanno sottoscritto un accordo federativo, interpretato da molti osservatori come il preludio di una integrazione vera e propria.

Ma è anche vero che esistono altre due centrali, l’Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) e l’Unione italiana cooperative (UNICOOP), nate rispettivamente nel 1975 e nel 2004, che, pur se piccole, non possono dirsi del tutto trascurabili. Ma soprattutto ci sono tantissime realtà che non aderiscono ad alcuna centrale e che spesso sono interpreti di forme spurie, per cui la cooperativa è semplicemente una condizione di facciata, mentre di fatto l’impresa adotta pratiche e comportamenti di tutt’altro genere.

A prescindere da tutto ciò, quello che più importa è che la cooperazione organizzata all’interno delle centrali continui a coltivare la volontà di stare al passo con i tempi senza dimenticare le proprie radici. I problemi sono numerosi – a iniziare dalla sempre maggiore ignoranza delle nuove generazioni in materia di cooperazione, anche nel caso di neosoci e di stakeholder rilevanti –, ma è anche vero che è ben riscontrabile una certa progettualità.

La cooperazione non è più semplicemente un veicolo di emancipazione come nel secondo Ottocento, né vuole essere solo uno strumento di tutela del lavoratore e del consumatore, come in parte ha fatto nel Novecento. Nel 21° sec. la cooperazione si propone di essere un’opportunità per fare impresa in maniera vincente, innovativa e solidale, per dare spazio alle idee dei giovani, per valorizzare il contributo delle donne, per competere con il settore privato nel campo dell’efficienza, della partecipazione, della sostenibilità.

E infatti la cooperazione vuole essere un recettore di nuove potenzialità, espresse dai giovani talenti, con idee originali e progetti innovativi. Si tratta di garantire opportunità, premiare il merito, valorizzare le competenze, per essere complessivamente più performanti degli altri competitors. E la cooperazione ha al proprio interno alcuni strumenti che consentono tutto ciò: perché non chiede solo di lavorare ma anche di partecipare, e di condividere il rischio d’impresa così come i frutti del potenziale successo.

Le regioni e le cooperative: un’analisi quantitativa

Compiuta questa disamina complessiva sul tragitto della cooperazione italiana, si va ora a considerarne più da vicino la dimensione quantitativa nel secondo Novecento. Le fonti statistiche relative alla cooperazione italiana sono molteplici, ma tutte frammentarie e talvolta incomplete o inattendibili. È opinione condivisa che uno degli strumenti apparentemente più semplici per la costruzione di serie statistiche relative al movimento, ossia il registro prefettizio, sia completamente inaffidabile, perché, di fatto, è stato usato solamente per iscrivere le nuove cooperative, senza preoccuparsi di cancellare quelle che contemporaneamente cessavano. Un’altra fonte apparentemente basilare, ma anch’essa di minore utilità pratica, è quella dei materiali delle centrali cooperative, che in quanto organi di monitoraggio e coordinamento devono necessariamente essere dotate di strumenti che consentano di avere una fotografia costantemente aggiornata del proprio movimento. Tuttavia, non solo le centrali cooperative sono ben cinque, ma un consistente numero di cooperative non aderisce a nessuna di esse e dunque sfuggirebbe a un’eventuale indagine condotta a partire da questi numeri.

Restano altre due fonti importanti, ossia i censimenti dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e il database realizzato da Patrizia Battilani sul «Bollettino ufficiale delle società cooperative» (BUSC). Un confronto incrociato fra queste due fonti ha messo in evidenza la sostanziale attendibilità di entrambe. Per il caso in esame – viste le necessità euristiche che ci si è prefissi – conviene utilizzare i dati ISTAT, che consentono di contare su più benchmark e che sono maggiormente omogenei rispetto al parametro di riferimento scelto, ossia l’economia e gli occupati nel loro complesso, tutti dati anch’essi raccolti dall’ISTAT.

I limiti dei dati ISTAT sono riassumibili in tre punti. Innanzitutto forniscono informazioni solo sul numero di cooperative e sugli addetti alle stesse, ma non sull’entità dei soci né sul fatturato. Secondariamente, non dicono a quale centrale cooperativa aderivano le cooperative censite, per cui è impossibile fare valutazioni sul peso dei diversi movimenti a partire da queste fonti. In terzo luogo, non coprono la totalità dei segmenti merceologici, giacché non rilevano le cooperative del settore abitativo e quelle bracciantili di conduzione; per il 1951, non sono considerati nemmeno il settore di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e la pesca.

Tuttavia, poiché queste lacune riguardano tutte le regioni, i dati ISTAT rispettano la condizione più importante per il tipo di analisi che si vuole portare avanti, e cioè l’omogeneità, sia geografica sia – con le lievi eccezioni riferite al 1951 – diacronica. Su quest’ultimo aspetto, si deve rilevare che la cadenza decennale dei censimenti fa emergere sei benchmarks equidistanti, e cioè gli anni 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001. In tal modo è possibile avere un’ottima panoramica relativa a tutto il secondo Novecento.

Prima di procedere all’analisi dei dati è importante fare ancora due considerazioni. Si è scelto di prendere in esame le imprese e non le unità locali, che pure sarebbe interessante analizzare dal punto di vista quantitativo. Tuttavia, a livello di dati, per queste ultime manca quell’omogeneità che invece, nei sei benchmark selezionati, si riscontra per le imprese. Secondariamente, negli ultimi trent’anni anche in Italia si è verificato un processo di cosiddetta ibridazione del movimento, in particolare a seguito del fatto che le cooperative hanno sempre più costituito o acquistato imprese tradizionali per avere una serie di società di scopo. Dunque, se si dovesse tenere conto di ciò, i dati del movimento sarebbero ancora maggiori, per lo meno in termini di occupati e fatturato. Ma, al momento, nessuna fonte è in grado di fornire questa informazione, se non per specifici settori o per ambiti geografici circoscritti, che in quanto tali non interessano in questa sede.

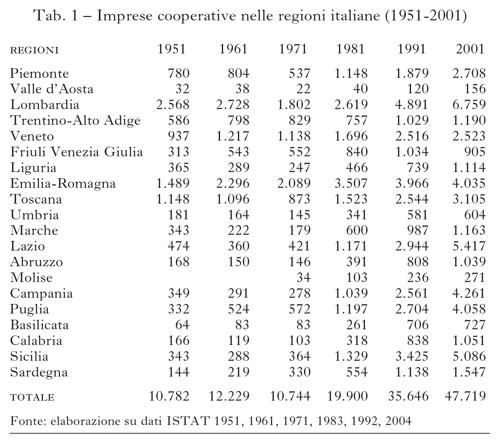

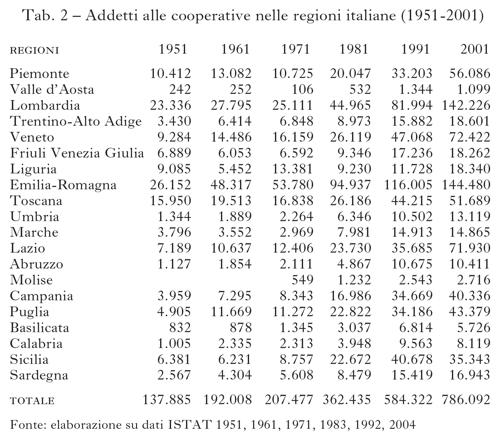

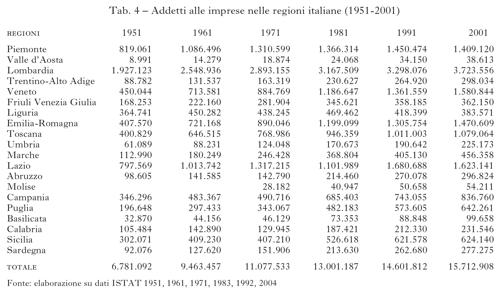

Fatte queste premesse, si può procedere con la lettura statistica. Le tabelle 1 e 2 riportano, rispettivamente, il numero delle cooperative censite nelle varie regioni italiane tra il 1951 e il 2001 e degli addetti occupati nel settore. Da questi dati assoluti si ha un primo importante riscontro, e cioè che la storia del movimento nel secondo Novecento è separabile in due fasi, la stagnazione degli anni Cinquanta e Sessanta e la grande crescita del trentennio successivo. Infatti, se nel 1951 vi erano 10.782 cooperative con 137.885 addetti, fino al 1971 il primo dato resta praticamente invariato (10.744 unità), pur a fronte di una sensibile crescita dell’occupazione (207.477 addetti). I dati del 2001, invece, rivelano che il numero delle cooperative era più che quadruplicato rispetto a trent’anni prima, attestandosi su 47.719 unità, e che anche il numero degli occupati era salito considerevolmente (786.092 lavoratori).

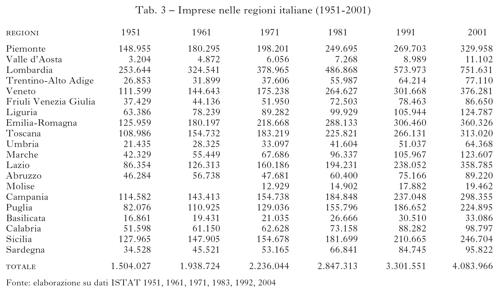

Prima di procedere alla disamina delle differenze regionali è utile il confronto con i dati relativi alle imprese nel loro complesso, perché da questi si comprende come il movimento cooperativo fosse in parziale controtendenza. Nel 1951, infatti, erano censite 1.504.027 imprese che davano lavoro a 6.781.092 addetti. Vent’anni dopo, a un netto incremento delle aziende (2.236.044 unità) faceva eco quasi un raddoppio degli occupati, divenuti 11.077.533. Viceversa, i dati del benchmark più recente mostrano come dagli anni Settanta agli inizi del nuovo millennio si sia avuta una crescita con tassi inferiori a quella che aveva caratterizzato il movimento cooperativo: nel 2001 si registravano infatti 4.083.966 imprese e 15.712.908 addetti (tab. 3 e 4).

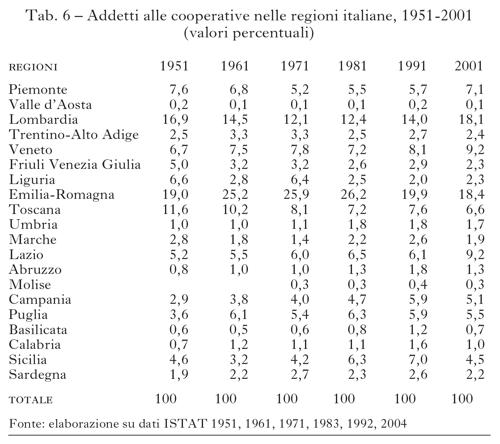

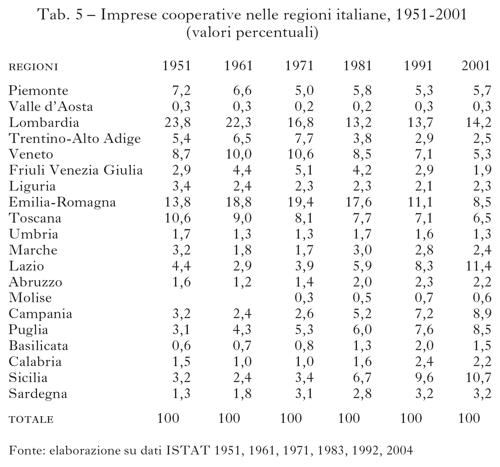

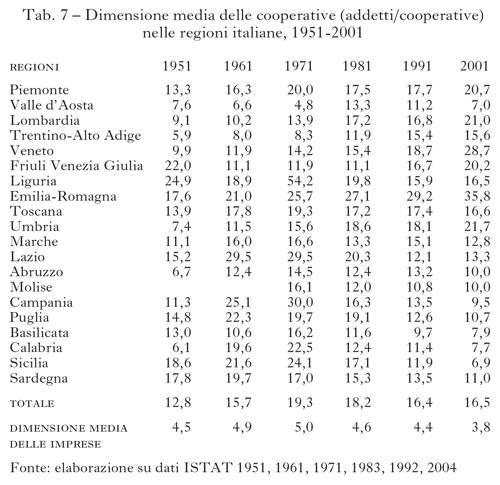

Consideriamo ora la massa critica della cooperazione nelle singole regioni. Nelle tabelle 5 e 6, indicato con 100 il totale di ogni singolo benchmark, sono riportate le percentuali che contraddistinguono ogni regione in termini di cooperative e di addetti alle medesime. La lettura di questi dati deve necessariamente accompagnarsi a quella della tabella 7, che dà conto della dimensione media delle imprese cooperative; nell’ultima riga della stessa tabella è riportata la dimensione media delle imprese italiane.

Anzi, conviene proprio partire da questi ultimi dati per riscontrare alcune correlazioni importanti. Le cooperative aumentarono la propria dimensione nel corso degli anni del miracolo economico, passando da 12,8 a 19,3 addetti di media, mentre successivamente il dato scese in maniera lieve ma abbastanza costante fino a 16,4 nel 1991, per poi attestarsi a 16,5 nel 2001. In pratica, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, quando pure il movimento fu penalizzato da varie difficoltà, si ebbe un processo di selezione e consolidamento, a beneficio dell’aumento dimensionale di tante cooperative. Nel trentennio successivo questo processo non si arrestò, varie furono le cooperative che divennero ancora più grandi e tuttavia la gemmazione di numerose nuove esperienze produsse un dato medio molto ridimensionato.

Inoltre, le cooperative appaiono nettamente più grandi rispetto alla media delle imprese, ma è interessante notare che il trend di queste ultime è caratterizzato da un andamento solo in parte simile: una crescita fra il 1951 e il 1971, con la dimensione media che passa da 4,5 a 5,0 addetti per impresa, e un calo successivo, con il valore del 2001 pari a 3,8. Nell’arco di tutto il secondo Novecento, quindi, mentre le cooperative furono interessate da una crescita della dimensione media, seppur non lineare, le imprese nel loro complesso scontarono una diminuzione del numero di addetti per società.

Sulla base di queste valutazioni e degli altri dati della tabella 7, le tabelle 5 e 6 appaiono quindi più leggibili. In pratica, emerge come nel corso della seconda metà del 20° sec. alcune grandi regioni abbiano espresso una compagine cooperativa molto importante in termini di massa critica. L’Emilia-Romagna è sicuramente quella che spicca di più, forte di cooperative con una dimensione media sempre molto superiore a quella nazionale – addirittura più che doppia nel 2001 –, dato, questo, che trova un riscontro soprattutto nelle percentuali relative agli addetti (tab. 6): nei sei benchmarks si evince come circa un quarto o un quinto di tutti gli occupati in cooperativa lavorasse per una compagine emiliano-romagnola.

La seconda regione che si distingue è la Lombardia, un’area molto popolosa e comunque forte di una tradizione cooperativistica di rilievo. In questo caso, però, salvo che nelle rilevazioni più recenti, la dimensione media delle cooperative è stata sensibilmente al di sotto del dato nazionale, e dunque a livello percentuale si trova un riscontro soprattutto in termini di singole imprese. Nelle rilevazioni del 1951 e del 1961 (tab. 5) emerge come poco meno di un quarto di tutte le cooperative italiane fosse concentrato in questa grande regione.

Più in generale, mentre nelle aree del Centro-Nord si sono registrati andamenti più variegati, in quelle meridionali e insulari si può osservare un sistematico e lineare calo della dimensione media tra il 1971 e il 2001. Un’altra considerazione importante è che il Trentino-Alto Adige, considerato un territorio a forte vocazione cooperativistica, non spicca attraverso questi dati, per il fatto di essere una regione con sole due province, e quindi più piccola e con meno abitanti rispetto alla maggior parte delle restanti.

Per trovare un riscontro quantitativo dell’importanza della cooperazione trentina e altoatesina occorre incrociare i dati relativi al movimento con quelli riferiti alle imprese e agli occupati in genere. È questa, d’altra parte, la principale novità euristica del presente saggio, che appunto non vuole prendere in considerazione solo la massa critica del movimento a livello territoriale, come fatto finora, ma valutare il peso specifico delle cooperative nelle singole regioni.

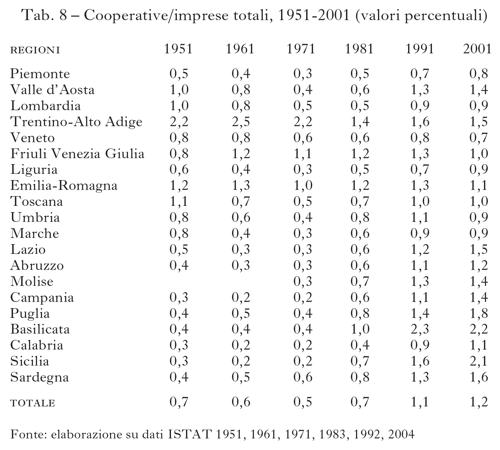

La tabella 8 illustra la percentuale di cooperative che è stata censita dall’ISTAT in rapporto al totale delle imprese. Il dato nazionale conferma ulteriormente che gli anni Settanta sono stati uno spartiacque. Se nel 1951 le cooperative erano lo 0,7% delle imprese italiane, vent’anni dopo questo dato era sceso allo 0,5%. Successivamente il trend si è invertito considerevolmente, tanto che nel 2001, le cooperative rappresentevano l’1,2% di tutte imprese.

Se entriamo nel merito delle singole regioni, emergono andamenti molto differenziati. In generale, nelle regioni del Nord-Ovest – Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia –, che sono considerate come uno dei motori economici dell’Italia, il dato è spesso al di sotto della media nazionale, a testimonianza di un’incidenza delle cooperative inferiore rispetto alle imprese tradizionali. Più controverso è il dato che riguarda il Nord-Est e il Centro. All’importanza del Trentino-Alto Adige – di gran lunga primo nel ranking del 1951, del 1961 e del 1971 –, dell’Emilia-Romagna – sempre nelle prime tre posizioni tra il 1951 e il 1981 – e, in misura minore, del Friuli-Venezia Giulia, fa eco una performance più mediocre della cooperazione toscana, umbra, marchigiana e veneta. Per tutta quest’area, a forte vocazione distrettuale, si può dire che la crescita numerica delle imprese tradizionali è andata quasi di pari passo con quella delle cooperative, la cui presenza risulta dunque più annacquata nel tessuto economico-produttivo. Valga a titolo di esempio il fatto che il Veneto è la regione fanalino di coda sia nel 1991 che nel 2001.

Il Lazio, il Mezzogiorno continentale e le isole, invece, hanno espresso un trend di crescita abbastanza omogeneo e soprattutto molto importante. Vale a dire che mentre nel 1951 i dati di tutte queste regioni erano inferiori alla media, cinquant’anni dopo lo scenario era del tutto capovolto e queste compagini – con la sola eccezione della Calabria – esprimevano valori superiori al dato nazionale. Addirittura, la Basilicata e la Sicilia superavano i due punti percentuali.

In questa parte d’Italia, storicamente caratterizzata da un’economia meno vivace, a metà del Novecento le cooperative avevano una tradizione e un radicamento inferiore rispetto alle aree del Centro-Nord; tuttavia, nel corso del secolo sono state proprio le cooperative a mostrare un maggiore dinamismo rispetto alle ditte private.

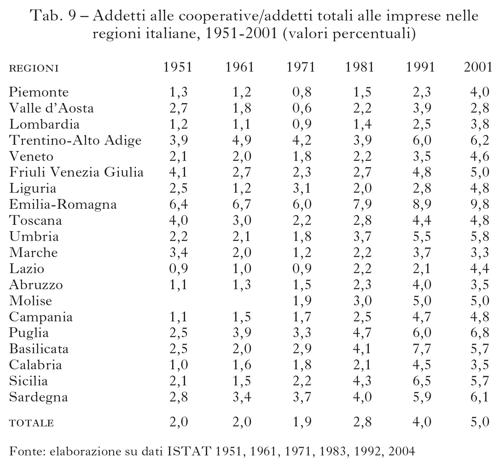

I ragionamenti formulati a partire dalla tabella 8 hanno preso in considerazione le imprese. Vediamo ora, con la tabella 9, di analizzare l’ambito degli addetti. Poiché abbiamo già mostrato che le cooperative sono generalmente più grandi delle ditte tradizionali, non sorprende osservare che le percentuali di addetti alle cooperative sul totale degli occupati nelle imprese sono sensibilmente più elevate rispetto a quelle della tabella precedente.

Nel 1951, i lavoratori nelle cooperative erano il 2% degli addetti alle imprese, un dato che si confermava nel 1961 e in lieve flessione nel 1971 (1,9%), a riprova del fatto che gli anni del miracolo economico furono di stagnazione per il movimento. Successivamente, si ebbe una crescita molto importante e nel 2001 gli addetti alle cooperative raggiungevano il 5% sul totale degli occupati nelle imprese.

Anche in questo caso, le regioni del Nord-Ovest si segnalano come poco virtuose. La stessa Lombardia – che nei dati assoluti spiccava nel panorama nazionale – si conferma al di sotto del valore nazionale in tutte e sei le rilevazioni. Analogamente, il Nord-Est e il Centro appaiono caratterizzati da una certa disparità, con regioni poco brillanti, come le Marche e il Veneto, altre che – in termini di ranking – hanno perso un po’ di smalto nel corso del tempo, quali il Friuli-Venezia Giulia e la Toscana, e altre più virtuose. In particolare, i dati dell’Emilia-Romagna sono davvero impressionanti, a testimonianza del fatto che questa regione si è storicamente distinta per la presenza di grandi imprese cooperative forti di centinaia o migliaia di occupati. Basti pensare che in tutti i sei benchmarks il dato emiliano-romagnolo è di gran lunga il più elevato, con percentuali doppie o triple rispetto alla media nazionale: nel 2001, il 9,8% degli addetti alle imprese della regione lavorava in cooperativa. Rispetto alla tabella precedente, invece, è meno evidente la vocazione cooperativistica del Trentino-Alto Adige, pur se la regione conferma percentuali costantemente ben al di sopra della media e si posiziona sempre nelle prime sei del ranking.

Il Lazio e il Mezzogiorno continentale e insulare, infine, mostrano anche in questo caso una certa vivacità, resa ancor più esplicita dal fatto che nel 1951 i valori sono abbastanza bassi – dallo 0,9% del Lazio al 2,8% della Sardegna – mentre cinquant’anni dopo hanno assunto maggiore consistenza, tenuto anche conto che si oscilla dal 3,5% di Abruzzo e Calabria al 6,8% della Puglia, senza trascurare il fatto che la Basilicata, nel 1991, si attestava al 7,7%.

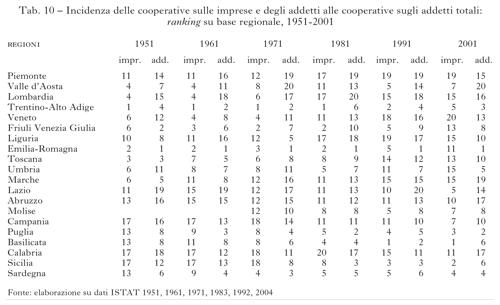

La tabella 10 presenta un ipotetico ranking regionale – al quale, del resto, si è fatto già riferimento nelle valutazioni sopra espresse – che concerne tutti i benchmarks delle due tabelle precedenti. L’ordine è decrescente, dunque la regione che ha espresso la percentuale più elevata è al primo posto, viceversa quella con la percentuale minore è all’ultimo.

In sintesi, quindi, questa lettura statistica conferma che il Trentino-Alto Adige e, ancor di più, l’Emilia-Romagna sono aree molto importanti per il movimento cooperativo, forti di una tradizione che non si è affatto persa o ridimensionata nel corso del tempo, ma che anzi pare essersi rafforzata. Il resto delle regioni centrosettentrionali si è caratterizzato, invece, per un’importanza storica che nel secondo dopoguerra poteva dirsi ancora sensibile. Tuttavia, in questa parte d’Italia la crescita del movimento in rapporto all’incremento del tessuto economico-produttivo è stata inferiore rispetto al Mezzogiorno nel suo complesso, dove – pur se si partiva da un minor radicamento locale – la cooperazione ha dimostrato di saper attecchire e di rappresentare una convincente alternativa a un’impresa tradizionale certamente meno brillante di quella padana.

Ecco, quindi, che la valutazione del peso specifico della cooperazione nei singoli territori offre un’immagine più completa rispetto alla canonica ripartizione del movimento nelle regioni italiane, che non dava conto della proporzione rispetto alla grandezza e alla popolosità di ogni singola compagine.

Se poi si volessero sintetizzare i dati delle tabelle 8 e 9 in un unico valore, è possibile elaborare un indice di incidenza della cooperazione nel tessuto economico del secondo Novecento. Si tratta di un’operazione che vuole arrivare a stilare una classifica delle regioni sulla base della loro vocazione cooperativistica, naturalmente a partire dai dati ISTAT finora utilizzati. Si è scelto di considerare sia l’incidenza delle cooperative sul numero delle imprese, sia l’incidenza degli addetti in cooperativa sul totale degli occupati; in questa maniera, infatti, si conciliano due modelli territoriali differenti, e cioè quello che privilegia le imprese cooperative di grandi dimensioni e quello imperniato su un tessuto di tanti piccoli sodalizi.

Quindi, per ogni singola regione si è fatta la media delle percentuali delle tabelle 8 e 9, in riferimento a tutti i benchmarks temporali valutati, e considerato 100 il valore dell’Italia – cioè il totale – si è fatta la proporzione per tutti i dati regionali. La tabella 11 dà conto del ranking uscito da questa operazione, che appunto, vede l’Emilia-Romagna in testa, davanti al Trentino-Alto Adige. Al terzo posto si colloca la Puglia, seguita da Basilicata, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Il fanalino di coda è il Piemonte, di poco dietro la Lombardia. In questi casi, sebbene si tratti di regioni che hanno espresso un movimento cooperativo importante in termini di massa critica, la collocazione in un tessuto economico-produttivo fra i più dinamici del Paese fa registrare dati relativi molto meno incisivi. In un certo senso, pur se la cooperazione piemontese e quella lombarda hanno avuto e continuano ad avere numeri considerevoli, non spiccano nei rispettivi territori perché fortemente sopravanzate da un’imprenditoria privata solida e vivace.

La legislazione regionale nel quadro nazionale

Conclusa questa ricca analisi statistica, si cercherà di valutare come la legislazione che si è occupata di cooperazione abbia inciso sul movimento nel corso del secondo Novecento. In particolare – dato che nel 1970 si è concluso l’iter istituzionale che ha portato alla nascita dell’Ente regione – si vuole verificare che tipo di attenzione questo nuovo soggetto ha sviluppato nei confronti del fenomeno cooperativistico. Prima, però, è necessario chiarire il quadro nazionale, ossia ricapitolare brevemente che tipo di provvedimenti normativi hanno riguardato la cooperazione italiana nel suo complesso.

Dato il periodo preso in considerazione in questo saggio, si può ritenere la Costituzione repubblicana – in particolare l’art. 45 – la base di partenza per questa analisi diacronica. Quel testo, frutto di lunghe e faticose mediazioni, prefigurava uno scenario in cui lo Stato si sarebbe impegnato su due fronti complementari: incentivare la ‘vera’ cooperazione e combattere quella ‘falsa’, detta appunto spuria. Infatti, per promuovere la cooperazione – riconosciuta come forma societaria che mescolava intenti imprenditoriali con altri sociali e mutualistici – sarebbero stati messi in campo incentivi e agevolazioni di vario genere, che però avrebbero potuto attirare anche soggetti scevri di una vera vocazione cooperativistica, ma unicamente interessati a godere di determinati vantaggi, e quindi a travestire un’impresa tradizionale da cooperativa, tradendone de facto lo spirito e i valori fondanti.

Sulla base di queste premesse costituzionali, si può dire che la storia dell’Italia repubblicana sia stata caratterizzata da una volontà di regolamentazione della cooperazione, in grado di incidere a vario titolo lo sviluppo del movimento. Si trattava, in estrema sintesi, di una scelta equilibrata che maturava dopo una lunga fase assolutamente ondivaga, in cui lo Stato, nei confronti della cooperazione era stato prima abbastanza neutrale o moderatamente favorevole (1861-1914), poi iperfavorevole (1915-21) e infine nemico (1922-45).

Poiché il secondo dopoguerra aveva coinciso con una robusta rifioritura delle cooperative entro il nuovo contesto istituzionale di tipo democratico, non ci si preoccupò troppo di considerare le trasformazioni che il fascismo aveva adottato. E così, se quelle cooperative di consumo che nel corso degli anni Trenta erano diventate enti morali tornarono a essere imprese a tutti gli effetti, i consorzi agrari non furono più ‘ri-cooperativizzati’ e rimasero un apparato dello Stato imprenditore. Del resto, qualcosa di molto simile era avvenuto nel settore privato, dove l’Istituto mobiliare italiano (IMI) e l’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), che il fascismo aveva momentaneamente creato in risposta alla grande depressione, sopravvissero alla fine del regime, e divennero anzi due pilastri delle cosiddette Partecipazioni statali.

La legislazione italiana sulla cooperazione ebbe una nuova pietra miliare nel d. legisl. 14 dic. 1947 nr. 1577, la cosiddetta legge Basevi, che dava una prima importate attuazione al dettato costituzionale. Infatti, tra le varie disposizioni, da una parte prevedeva l’istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per concedere crediti alle cooperative a tassi agevolati, dall’altra introduceva e regolamentava la vigilanza, ossia una periodica verifica che le cooperative non fossero solo una finzione opportunistica che celava un’impresa di capitali.

Ma, soprattutto, la legge Basevi introduceva una serie di vantaggi fiscali a fronte di alcuni vincoli, quali la limitata remunerazione del capitale (inferiore al 5%), il divieto della distribuzione ai soci delle riserve, la devoluzione a scopi di pubblica utilità, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto il capitale versato. Sulla base di tutto ciò, una sentenza della Corte di cassazione del 17 aprile 1959 stabiliva poi che le cooperative non potevano trasformarsi in imprese di capitali, e quindi impediva la demutualizzazione, un aspetto cruciale che si approfondirà meglio più avanti.

La l. 17 febbr. 1971 nr. 127, poi detta miniriforma delle imprese cooperative, interveniva su alcune altre questioni di rilievo, legate al rafforzamento imprenditoriale di questa compagine societaria. E cioè, introduceva nuove agevolazioni fiscali, riconosceva il prestito sociale e legittimava il progressivo aumento del plafond del ‘credito speciale’. La legge Basevi e la ‘miniriforma’ del 1971 ebbero il merito di dare una prima attuazione al dettato costituzionale. Ma fu soprattutto con tre provvedimenti successivi che si diede un forte imprinting legislativo alla crescita dimensionale e alla patrimonializzazione delle cooperative, insistendo con forza su alcuni singoli aspetti.

Il primo fu la l. 16 dic. 1977 nr. 904, detta anche legge Pandolfi. Essa favoriva il rafforzamento economico delle cooperative, escludendo dal reddito imponibile le riserve indivisibili e non distribuibili fra i soci. Vale a dire che il vantaggio fiscale delle cooperative era tanto maggiore quanto più queste decidevano di non distribuire gli utili e di destinarli alla capitalizzazione. Inoltre, siccome il provvedimento era stato adottato dopo una lunga azione lobbistica delle centrali cooperative, queste iniziarono una campagna comunicativa presso le associate perché tale opportunità trovasse la più amplia applicazione possibile.

Successivamente, la l. 19 marzo 1983 nr. 72, detta Visentini-bis, metteva mano alla rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, ma soprattutto stabiliva per la prima volta che le cooperative potevano costituire società di capitali, o esserne azioniste. In questa maniera, si apriva la porta a una stagione di ibridazione, con cooperative che avrebbero controllato e partecipato società di scopo non cooperative.

Infine, la l. 31 genn. 1992 nr. 59 introduceva le azioni di partecipazione cooperativa e la figura del socio sovventore. Un numero limitato di soci avrebbe dunque potuto investire nella cooperativa a scopo lucrativo. Si trattava di un provvedimento che tendeva a dare una risposta ai problemi di autofinanziamento delle imprese cooperative, fino a quel momento incapaci di attirare sufficienti capitali di rischio e con evidenti problemi di liquidità.

Sulla base di questa legislazione, quindi, è più chiaro il motivo per cui dagli anni Settanta in poi il movimento cooperativo sia stato interessato da due dinamiche complementari e sovrapposte, e cioè il rafforzamento delle cooperative esistenti – che sono cresciute da un punto di vista dimensionale – e la gemmazione di tante nuove esperienze maturate ex novo.

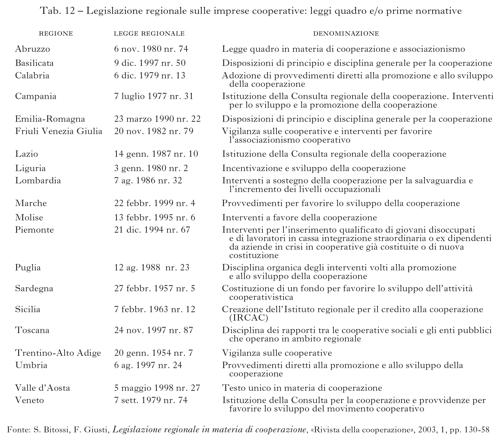

La legislazione regionale ha sostanzialmente avuto un ruolo complementare rispetto a quella nazionale. La tabella 12 dà conto di tutte le leggi quadro o, in alternativa, dei primi provvedimenti sostanziali, che le assemblee legislative regionali hanno emanato in materia di cooperazione.

Si tratta, appunto, di un insieme normativo abbastanza variegato, che però insiste su quattro punti principali. Il primo è quello della costituzione di una consulta regionale della cooperazione, ossia un tavolo istituzionale al quale erano chiamati a sedere i rappresentanti della giunta e dell’assemblea regionale e delle centrali cooperative, con il compito di proporre provvedimenti legislativi o di riforma. Il secondo, per certi versi collegato al precedente, consiste nello stanziamento di fondi a favore della cooperazione, così come del resto era fatto per altri tipi d’impresa ritenuti virtuosi o importanti per il territorio, come quella agricola o artigiana. Il terzo, invece, rimanda all’opportunità di istituire forme di vigilanza, proprio per evitare che dell’erogazione di quei fondi potesse trarre vantaggio chi – estraneo ai valori del movimento – avesse costituito una qualche cooperativa al solo scopo di intercettare un finanziamento. Il quarto e ultimo punto, infine, riguarda quel particolare segmento del movimento che, come abbiamo spiegato, va sotto il nome di cooperazione sociale. Per le alte finalità che si propongono queste imprese, e per le loro connessioni con l’ambito del welfare, varie regioni hanno sentito il bisogno di un quadro normativo dedicato.

Se si considerano le date in cui sono state emanate le leggi quadro regionali, o comunque i primi importanti provvedimenti in materia di cooperazione, si può notare come non esista una correlazione forte ed evidente con i dati delle tabelle precedenti. Alcune precocità – e cioè i casi di Trentino Alto-Adige, Sicilia e Sardegna, nei quali la cooperazione ottenne una legislazione prima del 1970 – derivano dal fatto che si trattava di regioni a statuto speciale e come tali costituite in ente giuridico fin dal 1948. Tuttavia, è possibile riscontrare come il tema sia stato poi considerato da tutte e venti le singole realtà regionali, a dimostrazione del fatto che il movimento cooperativo è stato ritenuto un soggetto importante e che come tale ha sempre richiamato l’attenzione del legislatore anche nella dimensione regionale.

Un’ultima considerazione riguarda gli interventi normativi più recenti, dalla riforma del diritto societario, avutasi all’inizio del 21° sec., fino alle attuali proposte di intervento. Pur senza entrare nel merito di tutto questo dibattito giuridico, è interessante notare come la legislazione italiana continui a caratterizzarsi per il divieto di demutualizzare, ossia di trasformare una cooperativa in un’impresa privata. Molti altri Paesi del mondo, invece, consentono questa prassi, che in definitiva si rivela essere il peggior nemico della cooperazione a livello globale.

Infatti, la libertà di demutualizzare riduce le possibilità di crescita e di sviluppo delle cooperative, perché una volta che l’impresa ha raggiunto una certa solidità e un certo appeal, i soci possono essere tentati di trasformarla in una società per azioni, per privatizzare in tal modo il patrimonio societario. In Italia, invece, la legislazione ha voluto riconoscere alla cooperativa una funzione sociale e di patto intergenerazionale, per cui, i proprietari non sono solamente i soci, ma anche i soci di domani, perché si tratta di un bene comune che resta a disposizione del territorio e delle generazioni future. Chi lavora in cooperativa contribuisce a creare nuova ricchezza, che non viene privatizzata, ma va a beneficio di chi verrà dopo di lui. Anche per questa ragione in Italia, le imprese cooperative hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli e poggiano su patrimoni societari di una certa consistenza.

Un mosaico di esperienze

In questo saggio, si è voluta analizzare l’evoluzione del movimento cooperativo italiano nel secondo Novecento, con particolare attenzione alla sua dimensione geografica. Per prima cosa, attraverso i dati ISTAT, si è ricostruito l’andamento nelle regioni italiane, in termini di numero di imprese e di addetti. Da questa prima valutazione sono emersi alcuni trend principali. Innanzitutto, all’interno del periodo considerato, si sono potute individuare due differenti fasi: la prima è quella del miracolo economico, in cui la cooperazione ebbe una crescita molto debole, perdendo di fatto terreno nei confronti dell’impresa privata; la seconda, invece, occupa gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, quando si ebbe uno sviluppo particolarmente importante e convincente del movimento.

Sulla base dei dati, poi, si è potuto riscontrare come le cooperative fossero generalmente più grandi delle imprese tradizionali, e come la loro dimensione media abbia teso a crescere nel corso della seconda metà del 20° sec., seppure non in maniera lineare. In particolare, l’Emilia-Romagna si è imposta alla nostra attenzione per essere un territorio contraddistinto da molte cooperative di grandi dimensioni; basti pensare che il rapporto tra addetti e imprese autogestite in questa regione è stato costantemente al di sopra della media nazionale e nel 2001 addirittura si è attestato su un valore più che doppio rispetto alla stessa.

All’importanza dell’Emilia-Romagna, il cui movimento cooperativo spicca in termini assoluti, sia per numero di imprese sia, soprattutto, per occupati, hanno fatto eco altre due peculiarità. Innanzi tutto, si è potuta evidenziare l’importanza storica della Lombardia che, specialmente nelle rilevazioni del 1951 e del 1961, si è caratterizzata come un’area di grande presenza cooperativa. Pur se si trattava di sodalizi di dimensioni medio-piccole, e di una massa critica che nel prosieguo del secolo è cresciuta a tassi molto inferiori rispetto a quelli delle altre regioni, la cooperazione lombarda è apparsa decisamente importante in termini assoluti.

In secondo luogo, l’analisi ha messo in luce come, a metà del 20° sec., le regioni del Mezzogiorno fossero povere di cooperative, e quanto ridotte fossero le dimensioni delle poche esistenti. Basti pensare che, nel 1951, il Mezzogiorno continentale e insulare dava lavoro al 14,3% di tutti gli occupati nelle cooperative italiane. Questa marginalità del Sud è venuta progressivamente meno nel corso delle fasi storiche successive, tanto che nel 1991 il dato appena citato era salito al 26,4%. Viceversa, una regione di grande tradizione cooperativistica come il Trentino-Alto Adige non si è distinta attraverso questo genere di analisi, perché i dati erano in valore assoluto e la regione piccola e poco popolata rispetto a molte altre.

Nel prosieguo dell’indagine il numero delle cooperative e quello degli addetti sono stati messi in relazione con i dati sul totale delle imprese e degli occupati nelle stesse, al fine di operare un confronto regionale sul peso specifico della cooperazione, anziché sulla sua massa critica. Dal punto di vista euristico, l’analisi ha condotto a risultati molto interessanti, gettando nuova luce su alcuni andamenti del movimento.

Innanzitutto, la cooperazione emiliano-romagnola e quella trentina e altoatesina emergono come le più importanti e meglio radicate sui rispettivi territori. Soprattutto la prima ha mostrato indici e percentuali molto al di sopra della media in quasi tutte le rilevazioni, così da avallare la tesi che vede nell’Emilia-Romagna la regione più cooperativa d’Italia.

Il resto del Centro-Nord si è dimostrato abbastanza vivace e in tutte le regioni, tra il 1951 e il 2001, l’incidenza delle cooperative sul totale delle imprese è rimasta più o meno analoga, mentre l’incidenza degli addetti in cooperativa sul totale degli occupati è sempre cresciuta. Nella medesima rilevazione, però, le regioni del Mezzogiorno continentale e insulare hanno mostrato tassi di crescita molto più evidenti e netti, a segnalare un sempre maggiore dinamismo della cooperazione in questi territori.

Si può affermare che in tali aree, segnate da una certa arretratezza economica e contraddistinte da forti problemi occupazionali, le imprese cooperative – che nelle stesse zone, a metà del Novecento, erano prive di un solido retroterra di tradizioni e di esperienze – hanno saputo progressivamente insediarsi diventando una realtà sempre più rilevante. Bisognerà attendere studi sociologici puntuali per potere valutare la qualità di tale novità, ma a prescindere da ciò la diffusione delle cooperative in vaste aree meridionali è un dato di fatto.

L’indagine è poi proseguita con una rassegna sulla legislazione regionale nel contesto nazionale. Questa ha messo in evidenza tre elementi principali. Il primo è che in Italia il quadro normativo ha svolto un ruolo significativo nel favorire i processi di consolidamento della compagine cooperativa; in tal senso, i vari incentivi alla capitalizzazione hanno facilitato l’irrobustimento e la crescita dimensionale e patrimoniale di molte imprese autogestite. Secondariamente, un trattamento fiscale un po’ più vantaggioso rispetto a quello riservato alle imprese tradizionali ha sollecitato la continua gemmazione di nuove cooperative, pur se in taluni casi si trattava di esperienze spurie nate con il solo proposito di accedere a queste agevolazioni.

In terzo luogo, le venti regioni hanno tutte prodotto una legislazione specifica sulla cooperazione, rivolta per lo più a creare una consulta, a stanziare dei fondi, a istituire forme di vigilanza e a regolare i rapporti tra welfare locale e cooperative. Pur se non è stato possibile stabilire alcuna correlazione convincente tra i tempi della produzione legislativa regionale e i differenti trend del movimento nelle varie aree del Paese, questa grande e diffusa attenzione al fenomeno appare comunque significativa. E soprattutto, come si è detto, il fatto che la normativa italiana impedisca la demutualizzazione è una delle ragioni del successo del movimento nei differenti contesti regionali.

Inoltre, dalla grande messe di studi sulla cooperazione emerge un dato inequivocabile, e cioè che è stata una forma d’impresa assolutamente flessibile e in grado di adattarsi a contesti molto differenti, nonché di superare pragmaticamente numerose difficoltà, tanto che oggi è diffusa a livello globale. In un certo senso si può dire che è stata vincente, o quanto meno convincente, nell’Inghilterra industriale di metà Ottocento, nelle campagne tedesche d’inizio Novecento, nell’Italia fascista, nella Russia comunista, negli Stati Uniti durante la guerra fredda, nelle dittature populiste sudamericane, nei Paesi africani prima e dopo la lotta per l’indipendenza, tanto che ancora la cooperazione contraddistingue il tessuto sociale e produttivo dei Paesi a economia matura così come quello dei Paesi emergenti o sulla via di un faticoso sviluppo.

Ecco perché non deve sorprendere questa diversità di percorsi regionali, che ci consegna un’istantanea del Paese in cui il movimento è caratterizzato da una pluralità e da una ricchezza di esperienza diverse. Dal 1945 in poi le cooperative hanno assunto forme molteplici e differenti, adattandosi con straordinaria flessibilità a contesti peculiari e cercando di stare al passo con i tempi.

Alcune immagini si sono affermate con più forza a livello storiografico: il sodalizio di braccianti della bassa pianura ravennate, la cassa rurale di una comunità in una valle trentina, la cooperativa di consumo della Maremma toscana, o quella di trasporto dei barrocciai friulani, o quella fra facchini e scaricatori del porto di Genova, ma anche – in riferimento soprattutto all’attualità – la catena commerciale di ipermercati e supermercati, la cooperativa di costruzione con migliaia di addetti che opera anche all’estero, la banca di credito cooperativo parte di un network nazionale, la grande cooperativa di facility management e di servizi avanzati o la cooperativa che aiuta gli ex tossicodipendenti e le persone appena uscite dal carcere a reinserirsi nel mondo del lavoro.

È un mosaico articolato e di tanti colori, che di frequente – nel dibattito pubblico, molto meno in quello accademico – sfugge a un giudizio equilibrato, con il risultato che, sulla base di una singola esperienza positiva o negativa, qualcuno finisce per incensare o deplorare la cooperazione nel suo complesso. Attraverso la robusta base statistica e le correlate analisi qualitative presentate in questo saggio si è voluto offrire una visione regionale molto più sfaccettata, e mostrare così in maniera più puntuale l’evoluzione di questo genere di impresa.

Bibliografia

A. Leonardi, Per una storia della cooperazione trentina, 2 voll., Milano 1982-1986.

G. Bonfante, La legislazione cooperativa. Evoluzioni e problemi, Milano 1984.

R. Zangheri, G. Galasso, V. Castronovo, Storia del movimento cooperativo in Italia. La Lega nazionale delle cooperative e mutue, 1886-1986, Torino 1987.

Mezzo secolo di ricerca storica sulla cooperazione bianca. Risultati e prospettive, a cura di S. Zaninelli, 3 voll., Verona 1996.

M. Fornasari, V. Zamagni, Il movimento cooperativo in Italia. Un profilo storico-economico (1854-1992), Firenze 1997. G. Sapelli, La cooperazione: impresa e movimento sociale, Roma 1998.

M. Granata, La Lombardia cooperativa. La Lega nazionale cooperative e mutue nel secondo dopoguerra, Milano 2002.

A. Ianes, La cooperazione trentina dal secondo dopoguerra alle soglie del terzo millennio. Economia, mutualismo e solidarietà in una società in profonda trasformazione, Trento 2003.

V. Zamagni, P. Battilani, A. Casali, La cooperazione di consumo in Italia. Centocinquant’anni della Coop consumatori: dal primo spaccio a leader della moderna distribuzione, Bologna 2004.

C. Borzaga, A. Ianes, L’economia della solidarietà. Storia e prospettive della cooperazione sociale, Roma 2006.

T. Menzani, La cooperazione in Emilia-Romagna. Dalla Resistenza alla svolta degli anni settanta, Bologna 2007.

V. Zamagni, Italy’s cooperatives from marginality to success, in Cooperatives in the XXI Century. The road ahead, ed. S. Rajagopalan, Punjagutta 2007, pp. 155-79.

Competizione e valorizzazione del lavoro. La rete cooperativa del Consorzio nazionale servizi, a cura di P. Battilani, G. Bertagnoni, Bologna 2007.

S. Zamagni, V. Zamagni, La cooperazione. Tra mercato e democrazia economica, Bologna 2008.

P. Battilani, L’impresa cooperativa da istituzione marginale a fattore di modernizzazione, «Imprese e storia», 2009, 37, pp. 9-57.

T. Menzani, V. Zamagni, Cooperative Networks in the Italian Economy, «Enterprise and society», 2010, 11, 1, pp. 98-127.

F. Fabbri, L’Italia cooperativa. Centocinquant’anni di storia e di memoria. 1861-2011, Roma 2011.

P. Battilani, V. Zamagni, The managerial transformation of Italian cooperative enterprises, 1946-2010, «Business History», 2012, 54, 6, pp. 964-85.

P. Cafaro, Il lavoro e l’ingegno. Confcooperative: premesse, costituzione, rinascita, Bologna 2012.The Cooperative business movement, 1950 to the present, ed. P. Battilani, H.G. Schröter, New York 2012.

Si veda inoltre: ISTAT, Censimento generale dell’industria e del commercio, 1951, Roma 1951, 1961, Roma 1962, 1971, Roma 1971.

ISTAT, Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato, 1981, Roma 1983.

ISTAT, Censimento generale dell’industria e dei servizi, 1991, Roma 1992, 2001, Roma 2004.